建构传统节日课程:让幼儿在优秀文化中浸润成长

作者: 隗玉洁

摘 要:传统文化教育对幼儿当前的发展以及后续发展都起着至关重要的作用,教师将传统节日课程作为传统文化课程的抓手,不仅更具体、更直观,而且能够更加有效地落地。文章从基于幼儿的年龄特点构建课程体系、基于幼儿的学习方式选择课程实施途径、基于幼儿的发展需要开展创造性的评价等三个方面,介绍了X园在传统节日课程建构过程中的经验。

关键词:传统节日;中华文化;课程体系

中华文化源远流长、灿烂辉煌,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。开展传统文化课程,有利于促进幼儿在各领域的发展,促进幼儿对传统文化的了解,培养幼儿对传统文化的亲切感,推动幼儿的文化认同与文化自信,激发幼儿的爱国情感。因此X园以五大传统节日,即春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节为抓手,开展了传统节日课程建构实施的研究和实践。

一、基于幼儿的年龄特点构建课程体系

课程构建的核心是目标和内容的建构。如何基于幼儿的发展需要、身心发展特点、学习方式等不同维度进行构建,是课程建构的关键环节。在构建传统节日课程的过程中,X园主要有以下几点实践经验。

(一)基于幼儿的身心特点设计课程目标

不同年龄幼儿的生活经验、思维特点不同,因此在制订目标时,教师要综合考虑幼儿的已有经验与年龄差异,合理设置目标。

其一,基于幼儿的生活范围与生活经验设定课程目标。小班幼儿以家庭为主;中班的幼儿可以围绕熟悉的社会环境,如家庭所在的社区;大班幼儿可以围绕国家和社会生活。因此,在制订目标时,幼儿园要关注幼儿的生活范围与生活经验。比如,在制订端午节日饮食相关活动的目标时,小班幼儿的重点在于品尝粽子,知道吃粽子是端午节的重要习俗;中班幼儿在品尝粽子的同时,知道常见的粽子馅;大班幼儿会联系生活经验,了解南北方粽子在制作、馅料上的差异。

其二,基于不同年龄段幼儿身体发展的特点设定课程目标。小班幼儿身体的协调能力较弱;中班幼儿的身体协调能力逐渐发展,但不足以支撑同伴之间的游戏合作;大班的幼儿动作发展已达到一定水平,身体的协调性能够支持同伴之间的游戏合作。因此在设定相关活动目标时,幼儿园要关注不同年龄段幼儿身体发展的特点。例如在进行舞龙游戏时,小班幼儿以手持单个、轻便的舞龙道具为主,中班幼儿可以跟随教师舞动绣球调整自己的动作,大班幼儿则可以几人一起舞龙,同时根据他人舞动绣球的变化调整动作。

其三,基于幼儿的思维发展水平设定课程目标。小班幼儿以直觉行动思维为主;中班幼儿以形象思维为主;大班幼儿的抽象思维进一步发展。不同的思维发展水平也影响着目标的制订。比如在传统的陀螺游戏中,教师可以为小班幼儿选择易操作的陀螺,让幼儿体验陀螺游戏的快乐;让中班幼儿发现和寻找不同的陀螺,通过陀螺游戏观察陀螺运动的轨迹,讨论让陀螺旋转时间更长的方法等,进行初步的探究活动;让大班幼儿通过收集多种材料制作陀螺确定中心点的方法,总结两翅、三翅、四翅陀螺在制作过程中重量、长度等方面的规律。

(二)基于幼儿的学习特点规划学习内容

不同的传统节日蕴含着不同的文化内涵,在设置传统节日课程的内容时,幼儿园既要充分挖掘传统节日中蕴含的教育契机,又要根据不同年龄的幼儿合理分配、筛选内容。

1. 充分挖掘传统节日中蕴含的教育契机

在建构传统节日的课程中,幼儿园要充分关注传统节日中包含的学习内容与学习契机。以春节为例。春节包括的节日习俗为守岁、贴春联、贴门神、贴挂彩、张灯结彩、拜年、吃团圆饭、祭祀祖先等;故事包括《争花治天下》《打败年兽》《春联和门神》等;蕴含的美德包括仁爱孝悌、谦和好礼等;饮食包括年夜饭、饺子等;传统服饰有汉服等;艺术包括剪窗花、挂彩、绘制年画、传统图腾、纹样等;礼仪包括新年拜贺、待客之理;科技如印刷术;游戏如陀螺、舞龙、舞狮等九方面共计二十七项内容。

2. 根据不同年龄段幼儿的学习特点筛选课程内容

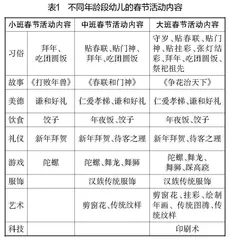

在充分挖掘传统节日教育内容的基础上,幼儿园只有根据不同年龄段幼儿的特点进行筛选和梳理,才能够建构出适合幼儿的传统文化课程内容。同样以春节为例,对春节中蕴含的教育内容进行归纳,如表1所示。

通过梳理不同年龄段幼儿的课程内容,可以发现不同年龄段幼儿课程内容的主要规律,即小班以感知、感受节日的气氛,了解主要习俗、品尝传统饮食为主;中班以感受传统节日习俗、节日故事、传统艺术、传统礼仪、传统游戏为主;大班以探究传统科技、传统美德、传统文化符号背后的文化内涵为主。

二、基于幼儿的学习方式选择课程实施途径

(一)针对不同年龄段幼儿选择有效实施途径

幼儿是通过直接感知、实际操作、亲身体验来获取经验,但是不同年龄段幼儿的学习方式不尽相同。尊重幼儿的学习方式、选择有效的实施途径,是保证课程实施效果的重要一环。

1. 针对小班,在一日生活中进行游戏化渗透。在传统节日教育活动开展的过程中,教师要注重游戏化的特点,在一日各环节中注重游戏化的渗透。比如让学生通过“大鞭炮”的游戏了解春节放鞭炮的习俗;在区域中提供多种彩泥、包饺子器、擀面杖、砧板等材料,为幼儿开展角色游戏、积累生活经验提供支持等,让小班幼儿在游戏中进行操作和感知。

2. 针对中班,在区域游戏中丰富经验。中班幼儿的学习场所是目标化的活动区,因此教师可将学习、探究内容拓展到活动区中,让幼儿通过自主选择进行学习。如教师在表演区投放传统剧目的道具,让幼儿进行游戏与模仿;在科学区投放不同的陀螺、颜料等材料,引导幼儿观察陀螺的运动轨迹,发现不同材质、重量、大小陀螺运动轨迹的异同等。

3. 针对大班,以合作化共同学习的方式建构新经验。教师可让大班幼儿根据兴趣组成学习共同体,有计划地开展分工合作,完成学习和探究。比如搭建天坛,幼儿可以通过收集传统建筑资料并共享其特征、特点,通过集体讨论制订搭建计划,合作分工完成搭建。再如在表演区,进行传统剧目的表演游戏,当幼儿出现服装、道具等不足的情况时,教师要积极支持幼儿自制道具,在这样的过程中,就生成了幼儿对传统服饰、图样知识等学习、拓展的过程。

(二)拓宽学习场域,增强学习效能感

除了日常的班级活动,幼儿园也可以根据自身条件为幼儿拓宽学习场域。例如,X园利用圆形建筑的特点,在楼内墙面上布置了五大传统节日的环境墙饰,在呈现各个节日的主要风俗和特征的同时,让幼儿感知节日的轮替和周而复始。以春节为例,教师设计、制作了中国传统样式的房屋,用于展示春节期间组织的活动照片,为幼儿的展示和学习提供了情境;支持幼儿在情境中制作各种有关春节的装饰,如制作春联、挂彩等,生成幼儿录制的关于春节故事的二维码,幼儿可以在区域活动时间用班级的Pad扫码收听;将幼儿关于春节的绘画作品结集成册,展示在区域内。真实的情境、幼儿的参与,形成了环境育人的氛围,激发了幼儿参与传统节日活动的欲望,更在各种活动中进一步加深了幼儿对传统节日以及传统节日蕴含的文化内涵的理解。

X园利用走廊为幼儿设置了艺术长廊,设置乐剪胡同、乐画胡同、乐染胡同和乐陶胡同,将绘画、剪纸、扎染、刺绣、泥工等活动蕴含其中。同时提供丰富的材料,支持幼儿在自选游戏活动时间选择、操作。比如,为幼儿提供白色半袖、方巾,供幼儿开展扎染活动;教师制作“老鼠嫁女”的场景,支持幼儿将“老鼠嫁女”的故事用剪纸的形式制作出来,并进行展示。在不同的场域下开展传统艺术活动,可以在提升幼儿艺术素养的同时增强幼儿对传统文化的了解,培养幼儿对传统文化的亲切感。

三、基于幼儿的发展需要开展创造性评价

评价是评估课程开展体现适宜性、有效性的重要手段,也是提升课程质量、促进幼儿发展的重要保障。因此课程的评价,对课程的调整与幼儿的发展有着至关重要的作用。

(一)多途径、多主体开展课程评价

在X园传统节日课程建构的过程中,幼儿园选用了管理者、教师、家长三位一体的评价主体,对X园课程进行评价。管理者在建构课程的过程中,就“在课程的建构上,是否建立在对幼儿发展现状、兴趣和需要等充分了解的基础上;教育活动内容是否注意幼儿发展的基础性、科学性,是否能够满足幼儿探索与创造性发展的需求”等几方面利用听课、研课等方式进行评价;在课程的实施上,围绕“教育计划的制订是否与教育目标一致,教育形式、方式、策略是否能调动幼儿学习的积极性,教育过程是否能为幼儿提供有益的学习经验,探索、创造的机会是否符合其发展需要,教育内容能否兼顾群体需要及个体差异,使每位幼儿都获得发展,都有成功感,教师的指导是否有利于幼儿主动、有效地学习”等主要问题实现评价。不同的评价主体、评价内容,为节日课程的不断优化提供了保障。

(二)关注幼儿的发展过程,实施个性化评价

课程评价除了课程本身,幼儿作为评价的对象也必不可少。结合X园进行的评价活动,幼儿评价需要重点关注两个方面:一是评价手段要鲜活多样,二是关注持续的评价过程。

1. 鲜活多样的评价手段

多样化的评价手段有利于激发幼儿参与评价的兴趣,在评价的过程中养成良好的行为习惯。评价手段包括小组评价、个人评价、即时交互式评价、代币制评价等。例如,教师设置了“光盘行动”的评价墙,当幼儿光盘后,就可以点亮自己的灯,这样的评价让每位幼儿都积极参与其中,其节约粮食的意识不断地固化在幼儿的行为中。大班的幼儿集体意识逐渐萌芽,教师通过支持幼儿自由结组、自己命名等方式帮助幼儿建立小组,当这一组幼儿在评价项目上表现优秀时,便可获得相应的贴纸。这样的评价方式既符合幼儿的兴趣,也符合幼儿的发展需要。

2. 持续的评价过程

持续的过程性评价对幼儿的成长非常重要,尤其是在文明礼仪、习惯培养方面,因此评价就应采用可持续的机制。根据评价内容和幼儿的年龄特点,评价可以分为即时评价、周评价、月评价及学期评价。X园的文明礼仪评价就是基于这样的思路开展的,在每天入园的时段,当幼儿与教师互相鞠躬问好时,教师会奖励幼儿一张小贴纸,幼儿可以将这枚贴纸贴到“文明礼仪”评价墙上自己班级的区域,年级组长每个月会统计文明礼仪墙上各班贴纸的数量,评出每个月的“文明之星”班级。同时综合幼儿个人的表现,评出每学期的“文明礼仪小标兵”。这样的评价机制实现了持续评价的可能性,为幼儿的持续发展助力。

四、结语

综上所述,X园传统文化课程的建构,是在尊重幼儿年龄特点、学习方式的基础上,选择恰当的课程内容与适宜的实施途径,让幼儿在游戏、探索中成长与发展。

参考文献:

[1] 周澔頔. 《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教保活动课程大纲》的比较研究[D]. 成都:四川师范大学,2021.

[2] 叶雅丽. 《3-6岁儿童学习与发展指南》背景下幼儿学习品质提升的途径研究[J]. 教育观察:下半月,2017,6(05):137-138.

[3] 许黄赟. 重视幼儿学习品质提升学前教育质量:学习《3-6岁儿童学习与发展指南》心得体会[J]. 科学大众:科学教育,2019(12):86.

[4] 乔慧,田方. 幼儿家庭学习环境评价指标体系的构建:基于德尔菲法的调查研究[J]. 陕西学前师范学院学报,2023,39(05):51-59.

[5] 吴佳琦. 扎染艺术融入幼儿园课程的实践研究[D]. 沈阳:沈阳师范大学,2023.

[6] 苏丽美. 运用评价指标助推幼儿学习与发展的实践探索:以Plank积木游戏为例[J]. 名师在线,2023(11):90-93.

(责任编辑:张涵淋)