目标导学助成长,核心素养贯始终

作者: 李麟随着科技的进步、社会的发展,在课程改革的背景下,传统的教学模式以及观念已经无法适应现在学生的求知需求。因此,小学数学教学中,教师应努力开创特色教学,积极融入六大核心素养,创新教学方式,激发学生的学习欲望和兴趣,为他们今后的学习夯实基础,促使他们得到全面的发展。

一、发展核心素养,助力课堂教学

何为核心素养?从宏观角度看,《中国学生发展核心素养》明确指出:“核心素养是指学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。”其中“终身发展”和“社会发展”便是要求学生既要提升个人能力,又要提升在社会生活中的实践能力。

从微观角度看,核心素养包括数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析六大要素。其中数学运算、直观想象、数学抽象在数学教学中体现得比较多。如小学阶段的学习,尤其是中低段基本以计算教学为主,还有一些图形与几何相关知识的教学,说明培养学生数学运算能力,是小学阶段的主要教学目标。而较为少见的数学建模、逻辑推理也同样重要,只是相关内容在课本中体现较少,需要教师在课堂教学中有意识地进行渗透。如在一些复杂图形中出现的模型,学生如果了解掌握了这些模型,在脑海中形成印象,在解决类似问题时将会事半功倍。

二、校本化目标导学,促进学生个性化发展

1.创设教学情境,拉近师生距离

小学阶段的学生还处于前运算阶段,思维不可逆,没有形成发散思维。他们的注意力集中程度和指向性较差,容易分散,但对一些新鲜事物好奇心重,喜欢主动探索感兴趣的事物。所以教师在教学过程中,可以利用学生的这些特性,在课堂一开始,就创设有趣且切合主题的情境,吸引学生的注意,让学生自觉地将学习化被动为主动。

例如,教学《认识三角形》一课时,教师先出示生活中的一些有三角形的场景进行导入并提问:“同学们从图中看到了什么?你能在图中找出三角形吗?”学生互动后,教师继续提问:“生活中还有哪些地方能见到三角形呢?”学生分享课前收集到的生活中的三角形。随后,教师继续导入:“同学们都能找到生活中的三角形,那么今天我们就一起来认识一下什么是三角形。”

通过引导学生观赏一些生活中的图片,拉近知识与实际生活的距离,学生较为熟悉,课堂也不会局促,也就为学生创设了一个宽松、和谐的学习氛围,让学生能以轻松的心情走进课堂,主动进入探讨学习的过程中。同时,学生通过观察实际例子,将生活中的事物抽象成一个又一个三角形,这也有利于培养他们的抽象思维。

2.建构自主学习,提升核心素养

自主学习模式,有别于传统的先教后学,其主张先学后教。课堂以学生的参与为主,学生有更多探索新知的机会,学生是课堂的主体,而教师只起到辅助作用。学生真正掌握了主动权,养成了自主探索的习惯,才能极大地提升他们的数学核心素养。但这样的学习也不是毫无计划性,看到哪儿学到哪儿,而是教师利用一个又一个自主学习活动单,给学生支撑点,让学生根据教师提供的小问题去自主探索,通过自己和小组成员的共同努力,解决问题。

例如,教学《认识三角形》中“三角形特征”这部分内容时,教师设计如下导学单。(1)画一画。在作业单上画出一个三角形。(2)说一说。说说如何画出一个三角形。(3)找一找。根据所画三角形,归纳总结三角形的特征。这样的导学单,每一个小问题对学生而言并不难解决,还能极大地增强学生的自信心。同时,这样的问题比较简单明了,便于学生进行更深入的学习。

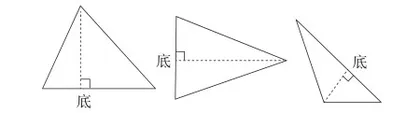

针对“三角形的高”的教学,教师设计以下导学单。(1)找一找。在作业单上找一找人字梁的高。(2)量一量。人字梁的高度是从哪里量到哪里,用直尺将人字梁的高度量出来。(3)想一想。人字梁的高和人字梁下面的横梁所在线段有什么关系?这部分内容是这节课的教学重点,也是难点。核心素养强调的是学生能够利用已学的知识、观念、思想、方法,在探索和解决问题时能体现出一定的能力,能够将已学知识进行内化,转化为智慧、方法去解决未知的问题。如这里的三角形的高,教师三言两语便可以将高的概念、作高的方法教授给学生。但这样的知识常常是不能变通的,学生在遇到不同类型的问题时只有通过自己的努力、同伴的帮助、教师的适时指导,才能自主探索出其中的奥秘。

教师给学生提供自主学习的平台,给他们一些拐点,也就营造了自由学习的氛围,奠定了小学数学核心素养的良好基础。学生内化知识的过程中,也提升了他们的核心素养,知识、能力和情感也得到了提高。

3.设计层次练习,拓宽知识视野

一节数学课除教学环节外,必要的练习可以巩固学生的知识,教师应根据练习的反馈,了解学生对知识的掌握程度,并发现薄弱点,为后续教学助力。但现在大多课堂练习存在简单重复、机械训练、照搬书本等问题,并不能提升学生的探究能力和核心素养。所以,课堂练习应该是紧密联系教学内容、目标,体现教学重点难点,符合学生的思维发展水平,又在稍微拔高的基础上设计而成。每位学生的发展水平存在差异,学生的注意力也有待提升,所以作业也应具备由浅入深、由易到难、有层次等特点。

例如,《认识三角形》中设计了如下分层练习。

一星:量出每个三角形的底和高各是多少厘米。

这道题的目的是加深学生对三角形底和高存在着一一对应的关系的理解。

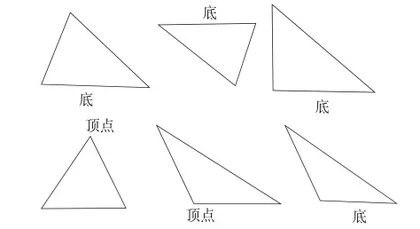

二星:根据给出的顶点和底边,画出相应的高。

设计这道题的目的是让学生在实际操作过程中,感知作高的方法,而不再是纸上谈兵。而这六个图形也存在着难度的递增,先是由底找顶点,再由顶点找底,最后一个钝角三角形中的高并非最长边上的高。带星题对大部分学生而言是一个挑战,但能拓展学生的视野。三角形的高并不一定都在三角形内部,也有可能出现在外部,此时就需要延长底边作高了。不过三角形外的高,小学阶段不作要求,放在这里仅是为了让学生拓展视野,提升探究能力。

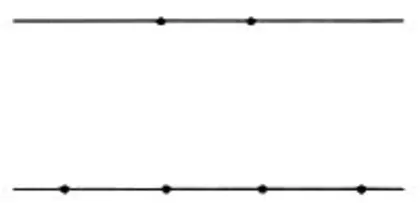

三星:如图,在两条水平的直线上共有6个点,以这些点为顶点能组成( )个三角形,这些三角形都有一条相等的( )。

这道题是根据教材中的“试一试”演变而来的,考查了学生对三角形三个顶点不能在同一条直线上的理解,但又糅合了其他知识点,是较为综合的练习。学生需要有条理地一个一个地连接数一数,也就培养了他们考虑问题全面而缜密的逻辑思维习惯。同时,这道题在学生完成差不多的时候,也可以组织小组交流,让每个学生说一说自己的想法,互相取长补短。

这样的分层练习,学生既能检验自己的学习成果,找到学习的自信心,也能不断挖掘自身潜能,不断超越自己。在遇到自己无法解决的问题时,通过小组合作,共同探讨得出结论,也促进了学生之间的团结协作,营造了和谐的班级学习氛围。

总之,小学阶段学生数学核心素养的培养,能够为今后更高层次的学习提供不竭动力。而课堂是数学教学的主阵地,只有打破原有框架,给学生更多的学习、探索空间,才能让学生得到全面的发展。

(作者单位:江苏省如东经济开发区实验小学)

(责任编辑 刘源)