在小学数学教学中培养学生的问题意识

作者: 李亚萍课程改革要求教师要善于培养学生发现问题、提出问题、分析问题及解决问题的能力,小学数学教学的本质就在于师生发现问题与解决问题。因此,小学数学教师应高度重视培养学生的问题意识,要全面分析培养学生问题意识的客观现状,多种措施并举,有效培养学生的问题意识。

一、小学数学教学中培养学生问题意识的必要性

目前,在小学数学教学中,多数教师已经认识到培养学生问题意识的意义,并付诸实施。我们认为,培养学生问题意识的必要性主要体现在以下几个方面。

1.有利于培养学生主体意识

传统的课堂教学中,师生交流受到诸多限制,对发展学生主观能动性产生不利影响。教学中,教师培养学生问题意识的过程就是让学生从以往的被动学习转变为主动参与,让学生在主动参与中掌握知识,增强主体意识,促进学生全面发展。

2.有利于深化学生思维认知

从爱因斯坦的“提出一个问题比解决一个问题更重要”这一名言可以得到启发,教师培养学生问题意识相当必要。在数学教学活动中,教师在解决数学问题时需要让学生学会从不同角度对新旧问题进行理解,如此才能发展学生的创造能力与思维能力。由此可见,小学数学教学中学生提出问题的过程就是不断深化思维认知的过程。

3.有利于培养学生的创新精神

社会的不断进步依赖于发明创造,而任何一项发明都需要源自于问题。发现与提出问题是创新的起点,只有善于发现并提出问题,才能分析与解决问题。因此,在小学数学教学中,教师要引导学生在课堂上自由提问,激发学生的创造力,培养学生的创新精神。

二、小学数学教学中学生问题意识的培养策略

在明确培养学生问题意识的必要性之后,小学数学教师可以结合实际情况提出相应的培养策略,为学生的全面发展提出相应的建议。

1.营造轻松的课堂氛围,鼓励学生提出问题

心理安全与自由都是美国心理学家罗杰斯强调的重点问题。教师可以由此得到启发,为学生营造民主和谐的课堂氛围,调动学生参与的积极性,引导学生思考与质疑。目前,小学生不敢提问的现象比较普遍,这在一定程度上与两方面的原因有关:一是教师缺乏亲和力;另一个是学生心存顾虑。由此可见,教师开展课堂教学活动时应鼓励学生提出问题,创设民主和谐的教学环境,加强与学生互动交流,平等地对待每个学生,及时消除学生不良的心理障碍。如此,教师为学生营造和谐的课堂氛围后,要积极发挥学生的问题意识,培养学生独特的见解与奇思妙想。

例如,教学“加减法”时,教师可以设置开放性问题为学生营造轻松的课堂氛围,比如“妈妈买了8个苹果,爸爸买了2个西瓜”,要求学生根据这一情境,发挥想象力提出问题。同学们提出了很多的问题,如:“苹果比西瓜多几个?”“苹果和西瓜加起来一共有多少个?”“苹果是西瓜的几倍?”

上述环节中教师营造民主课堂氛围,让学生从以往的不敢提出问题转变为主动提问,取得了理想的课堂教学效果。

2.创设问题情境,引导学生乐于提问

通常情况下,受到课堂教学时间限制,教师面对学生的提问只能选择忽略。又或者是教师提出问题时学生鸦雀无声,最终不得不点名学生回答。针对上述问题,教师要意识到与其让学生在课堂上被动回答问题还不如想方设法让学生“乐问”,调动学生学习积极性,让学生从以往的被动学习转变为主动学习,从而培养学生的问题意识。

例如,教学“年、月、日”这部分知识点时,教师可以通过悬念式问题情境发散学生思维。比如,小明同学问自己的妈妈:“我今年都12岁了,为什么我才过了3个生日?同龄同学都过了12个生日了。”这一问题的提出很多学生都感到不太可能,为什么小明的生日和其他同学的生日不同。此时,教师可以让学生说出自己的疑问,有学生提问:“我们的生日都是每年一次,为什么小明才过了3次生日?他的生日为什么不同于其他人?”针对学生提出的问题,教师可以这么给学生解释:“小明出生在2月29日,但是,不是每一年都有2月29日,所以他4年才能过1次生日。”此时又有学生提问:“为什么4年才有一次2月29日?”针对学生提出的这一问题,教师可以引入“年、月、日”这部分知识的学习,尤其给学生重点讲解闰月。如此,学生在学习后自然而然明白为什么小明4年才能过1次生日。

此外,教师也可以设置“阶梯式”问题情境。在教学复杂抽象的知识时教师可以降低学习难度,可以从简单的问题着手,阶梯式地呈现问题材料,引导学生循序渐进地发现问题,最后在探究与思考中解决问题。

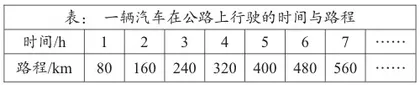

例如,教学“正比例的意义”这部分内容时,首先,教师可以给学生出示例题,之后让学生观察表格,从中发现问题,并就表格的内容提问与讨论。

对于上述表格,学生提出的问题有:“表中两行数据分别表示什么量?这两种量有没有关系?”学生在思考与讨论中明确,汽车行驶时间越长,行驶的路程越多。

其次,让学生分析上述表格数据,对汽车行驶时间与路程变化规律进行探讨,让小组成员就表格上的数据思考与讨论,提出问题并找出相应的规律。学生提出的问题有:“路程是怎样跟着时间变化?写出路程与时间对应比,求出其比值。”学生通过观察与分析可以明确时间与路程两个物理量有很大的关联。同时,学生对比路程与时间比值中可以明确汽车行驶的速度不变。

最后,教师引导学生分析,明确时间与路程二者成正比关系,引导学生推而广之,对正比例的意义进行概括,最后得出:路程÷时间=速度。

上述教学环节中教师层层推进,引导学生逐步解决问题,让学生了解了正比例的相关知识,激发学生想象思维,让不同层次学生都能得到良好的发展。

3.适当点拨学生,培养学生提问能力

学生形成一定的问题意识后教师要教给学生正确的提问方法,适当点拨学生,提高问题的质量。若学生毫无目的地提问,也不利于学生有效探究学习。首先,教师要给学生正确的引导,给学生做榜样。

例如,教学“倍的认识”时,若教师简单地给学生分析倍数的关系,很多学生可能无法正确地表达。因此,教师可以结合案例,比如:“篮子里一共有8个草莓,4个梨,草莓的个数是梨的个数的几倍?”紧接着,可以让学生参考上述例子提出问题。如,学生提出“一共有6个西瓜,2个苹果,西瓜的个数是苹果个数的几倍?”如此,学生在学习中模仿教师提出的倍数相关问题,调动了学生学习的积极性。

此外,教师也要把握点拨学生的时机,让学生学会提问,用数学的眼光发现问题,增强学生问题意识,提高创新思维。比如,教学“估算”这部分内容时,部分学生对个位数是5不知道如何估算,教师可以在学生迷惑时通过问题点拨学生:“若一个两位数中个位是5时应该舍还是入?”提出问题后及时给学生讲解“四舍五入”原则,和学生共同解决问题,让学生在日后的学习中学会问相应的问题,培养学生的提问能力。

总之,在小学数学教学中培养学生的问题意识有利于培养学生主体意识、深化学生思维认知、培养学生创新精神。为了培养学生的问题意识,笔者提出了以上建议,除此之外,教师还可以基于实际情况提出其他的教学思想与方法,从而达到培养学生问题意识的目标,促进学生的全面发展。

(作者单位:甘肃省天水市秦州区石马坪中心小学)

(责任编辑晓寒)