引入实验,让学生学习数学更轻松

作者: 刘婷

提起实验,很多人便会认为是物理、化学学科的专利,其实,数学课堂同样可以引入实验。进行实验教学,有助于加深学生对所学知识的理解,提升他们的理解力和创造力。所谓数学实验,就是在一定条件下,让学生进行数学性的动手操作,掌握数学概念,探索相关规律或解决实际问题,属于一种研究性学习。借助数学实验,可以为学生提供动手操作的机会,让数学学习自然发生,感受到学习数学的快乐,明晰知识的本质,构建富有活力的数学课堂。

一、引入实验,掌握概念本质

概念是小学课堂中重要的教学内容,也是学生学习的难点。概念掌握得好坏,对学生逻辑思维的发展具有重要的影响。但在传统的教学中,很多教师对概念教学并没有引起足够的关注,教学中比较随意,要么直接呈现,让学生进行阅读,要么三言两语,简单地描述一下,学生无法深入、透彻地掌握概念,致使他们在后续的学习过程中,出现思维障碍,严重挫伤了学生学习数学的自信心。针对此,如何提升概念教学的效果,引起了广大数学教师的关注,而引入实验,无疑是有效的途径之一。通过实验,助力学生理解、掌握概念,探索科学的学习方法。

如在学习“立体图形”时,发现学生对体积和容积的概念经常混淆,不能准确把握其实质。对此,教师在课前为学生准备了一些大小相同的长方体包装盒,不过有一些是硬纸包装盒,有一些是厚的木板包装盒,然后为每个学习小组各分发了一个。教师向学生询问:“2个包装盒的体积是否相同?”学生分工协作,分别测量了包装盒的长、宽、高,然后进行了计算,发现它们的体积是相等的。教师顺势追问:“它们的容积相等吗?”问题驱动学生进入了探索中,很多学生从盒子内部进行了测量,然后计算出了容积,发现是不相等的。所以体积相同的物体,它们的容积不一定相等。在此实验中,让学生更好地明晰了体积和容积的概念。

在学生对概念理解出现困难时,教师可以运用实验促进学生理解。上述教学过程,教师根据学生理解的偏差,为学生引入实验,让学生在实验的过程中,懂得体积是从“外面量”,而容积是从“里面量”,掌握了概念的本质区别。

二、引入实验,强化学生理解

当前,数学在很多学生的心目中已经悄然成为“抽象”“复杂”的代名词,究其原因,是数学学习难度大,难以理解。加之学生的年龄尚小,生活经验还非常欠缺,想要在课堂有限的时间里掌握所学知识,还是非常困难的。可见,教会学生思考显得尤为重要,教师应打破传统的教学桎梏,为学生引入实验,让学生在实验的过程中,手脑并用,掌握知识的来龙去脉,深化他们对所学知识的印象。

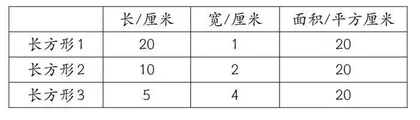

在教学“长方形的面积”时,教师让学生拿出20个边长1厘米的正方形,动手拼一个长方形,看所拼长方形的长和宽各是多少?在此基础上,思考长方形的面积该怎样计算。这样的操作实验,难度不大,学生很快融入其中。在实验中,学生拼出的长方形如下:

表格整理好后,教师没有急于“鸣金收兵”,而是继续引导学生对表格中的数据进行观察、比较,看有什么发现?长方形的面积该怎样计算?学生经过观察、交流,想到长方形面积的大小与它的长和宽有关,可以用“长×宽”算出它的面积。可见,这样的探索过程,可以深化学生对长方形面积计算公式的理解。

公式的推导是小学数学课堂中重要的教学内容。上述教学过程,教师对长方形的面积计算公式没有采取直接告知的方式,而是为学生设计了实验,让学生在实验中知道了公式的由来,培养了学生的思考能力。

三、引入实验,促进规律探索

现行的苏教版小学数学课本,在编排的过程中安排了很多“探索规律”的内容,旨在培养学生探索规律的意识,形成运用规律的能力。那么什么是规律呢?规律是数和形在变化中保持不变的特征或关系,始终存在于变化之中。规律探索,对处在小学阶段的学生来说,还是颇有难度的,为了促进学生更好地探索规律,教师在教学中,可以适时地引入实验,让学生从变化的角度,探索规律的本质内涵。

在教学“百分数”时,教师为学生引入了这样的一个实验:任意拿出一张正方形纸,从中剪下一个最大的圆,这个圆的面积占正方形面积的百分之几。学生先量出正方形纸的边长,然后算出正方形的面积。在正方形中剪下一个最大的圆,圆的直径是正方形的边长,然后根据圆的面积计算公式,算出所剪圆的面积。进而根据求一个数是另一个数百分之几的方法,算出结果。当汇报结果时,学生惊奇地发现,尽管大家所用正方形纸的大小不一样,但结果却是一样的,都是78.5%,顺利地得出了规律。

规律探索是学生学习的难点,为了降低学生的探索难度,教师可以为学生引入实验,让规律性知识变得具体、形象,这有助于加快学生探索规律的历程,体会变与不变数学思想的魅力。

四、引入实验,提升数学能力

教育的目的是为了在生活中进行应用,回归生活亦是数学教学的最终追求。在传统的教学中,很多数学教师在完成例题教学后,会围绕例题设计相应的练习,让学生在解答中强化对例题的理解。这样的教学过程,尽管完成了教学任务,但距离培养全面发展的人的育人目标还相距甚远,因为那样做,完全固化了学生的思维,将学生禁锢在课堂之中,无法沟通数学与生活的联系,不利于学生运用所学知识解决实际问题,无法体验学习数学的价值。对此,教师可以为学生引入应用性实验,丰富学生的体验,开阔学生的眼界,提升他们的数学综合能力。

在教学“比”的知识后,教师将学生带出教室,来到校园,寻找树叶中的学问。学生发现树叶有大有小,且形状各异,有长长的、有圆圆的、有扁扁的……不同的树,树叶的形状一般有差异;相同的树,树叶的大小虽然不同,但形状也大致相似。教师抛出问题:“观察校园里的树叶,你打算怎样比较它们的形状?”此时,有学生提议测量出相应树叶的长和宽,然后比较,也有学生提议算出同一种树叶长和宽的比值,再求出总的比值,最后进行比较。后面的提议,得到了班级绝大多数学生的肯定,于是沿着这个方向进行了探索。在此过程中,学生发现不同树的树叶,长与宽的比值一般不同,而同种树的树叶,长与宽的比值会比较接近。另外根据比值,也可以判断出树叶的形状,即如果比值大,可以判断树叶狭长。在这样的探索实验中,学生发现树叶中的学问还真不少。

可见,在践行数学教学观时,教师应将学生的生活和数学学习紧密地融合起来,让数学教学中有生活,生活实践中又包含着数学教学。为了取得这样的教学效果,教师应以实验为桥梁,将生活与数学教学整合在一起,相辅相成,互相促进,真正使数学教学与时俱进,凸显生命的活力。

总之,实验教学是切实可行的教学方式,可以唤醒学生的学习欲望,让他们积极地融入课堂,高效地探索数学知识,触及知识的内涵,提升课堂教学成效。在以后的教学中,为了实现学生的全方位发展,教师应做有心人,为学生设计形式多样的实验,发挥他们的能动性,让学生在实验中轻松地获取知识,增进理解,提升学生的实践能力,发展他们的心智能力,让学生获取数学知识的过程更加顺畅,并能领略数学的魅力,使数学课堂凸显生命的律动。

(作者单位:江苏省泰州市田河小学)

(责任编辑 张妤)