打造小学数学小组合作式自主复习课堂

作者: 孙蔓娇

复习是数学教学的重点,通过复习,学生可以灵活掌握所学知识,还可以形成系统的知识体系。数学复习课不是简单的知识回忆和巩固的过程,它主要有系统整理、查漏补缺、发展思维三大功能。小学数学复习课的最大价值是,把教学目标落实到学生的主观能动性上,提高学生梳理与总结知识的能力,关注错题,注重知识生成的过程,深度学习,优化学生的思维体系。

本文以苏教版小学数学三年级上册《长方形和正方形》复习课为例,探讨让学生学会自主复习的具体办法。

一、理清脉络,建立“联结点”

在教学中,教师要引导学生自主整理,建立知识点间的“联结点”,帮助学生有效建构知识链,思维导图便是一种有效的辅助方法。思维导图既是一种思考方法,也是认知工具,符合“有意义学习理论”和“建构主义学习理论”。它与传统笔记的区别就在于,学生用自己的方式借助关键词、直观图形记录知识演绎的过程,用生动的图文解释抽象的知识,再现自己的思考和学习过程,让思维变得可视化,同时借助语言和视觉来展示信息。思维导图可提高学生的记忆力,是一种非常新颖并且适合学生复习的方式,而在小组合作学习中使用思维导图,能更好地促进学生之间的合作交流,让学习在交流中真正发生。

《长方形和正方形》是苏教版三年级的模块,包括“图形的基本特征”“周长的运算”“单元练习”等内容。在复习课上,教师可先引导学生回顾整个单元的内容,让学生尝试自主归纳知识,绘制思维导图。通过一二年级的学习,学生有了初步的能力和经验,从三年级开始,他们独立意识逐渐萌发,但还缺乏自控能力,因此教师要进行科学的引导。

在绘制导图前,教师先提出问题:“通过这个单元的学习,大家掌握了哪些知识呢?”随后,教师将知识点写在黑板上,以小组为单位,先让组员自己来寻找关键词,依据自己的知识水平与能力绘制导图。在绘制过程中,学生明确了长方形和正方形特征之间的联系,掌握了单元知识的内在逻辑结构,数学思维能力得到了有效发展。最后,再由小组长组织组员在小组内进行交流讨论。小组内的每位组员都能看到不同组员的思维过程,将知识结构补充完整。

接下来,教师根据学生思维导图的制作情况讲解单元内容,由小组长在班级中开展交流评估,将合作学习真正落到实处。学生交流完毕后,由教师进行补充,要求学生对思维导图的不足进行改进,在生生互动、师生互动的过程中,对知识进行梳理,并内化到自己的认知中去,使学生体会到自主整理的乐趣。

二、查漏补缺,巧用“出错点”

在数学练习过程中,错题是无法避免的,它有着生成性的价值,是一种宝贵的学习资源,巧用“出错点”,可让学生触及知识的本质。建构主义认为,知识是学习者在一定的情境中,借助他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得的。在课前,教师可先让学生整理本单元的错题,再在其中挑选出自己错得最多的类型的题目,或是最容易出错、最值得分享和探讨的题目。然后,学生可将这些题目在小组内让其他组员答疑并借鉴他人的错题,通过自己整理错题、分享错题、解答错题,使学生在这样良好的交互学习中,内化知识,更有效地掌握知识点。

在《长方形和正方形》的复习课中,学生展示了以下错题。

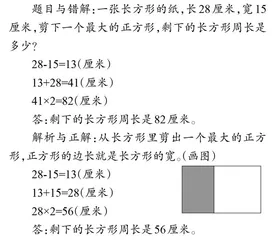

题目与错解:一张长方形的纸,长28厘米,宽15厘米,剪下一个最大的正方形,剩下的长方形周长是多少?

28-15=13(厘米)

13+28=41(厘米)

41×2=82(厘米)

答:剩下的长方形周长是82厘米。

解析与正解:从长方形里剪出一个最大的正方形,正方形的边长就是长方形的宽。(画图)

28-15=13(厘米)

13+15=28(厘米)

28×2=56(厘米)

答:剩下的长方形周长是56厘米。

注意点:做图形题要画图,找准所求图形的长和宽。

三年级学生的空间想象能力还未发展完全,所以对于解答图形题来说,最直观的方法就是根据题意画出示意图,这样解题就会非常容易。

在本节复习课上,学生先在小组内进行交流和分享,每小组再推选出最值得和全班学生分享的题目,上台讲解,别的学生可适时提问,由讲解的学生进行解答。学生提问与解答的过程是内化知识点与锻炼思维的过程,同时也是综合运用所学知识,形成基本技能的过程。

在复习课中,合理利用错题资源,引导学生自主整理错题,并和组员对错题的产生原因进行交流、讨论、分析,写出正确的计算方法,在这个过程中,学生意识到自己的问题,在后续遇到类似的难题时,即可避开错误,有效提升学生复习的成就感。同时,在复习课上,学生针对自己常出现的错误进行分析和讲解,通过与其他学习伙伴一起分享,学生们找到了规避错误的方法,实现了共同进步,思维也有了深层次的发展。

三、深度学习,凸显“思想点”

尽管小学阶段的数学内容难度不高,但其中也蕴含着丰富的数学思想和哲理,在复习课堂上,教师除了要对学生进行知识的建构,明确知识点之间的区别和联系外,还要提高学生的深度思维能力,在凸显知识内部“思想点”的过程中提升学生的认知,促使学生感悟数学思想。

在课堂实践中,教师可鼓励学生以小组为单位进行复习,由小组长主持,组内各个组员除了分享自主整理的知识内容和错题外,还可以在组内共同钻研同一道题,探索多种解题方法。这里的题目,在设计时要注意内容的开放性,以及形式的新颖和解题方法的灵活。在课堂上,教师要给足学生时间,为学生提供充分演练的机会,让学生通过思考与实践,用自己所学的数学知识去发现和解决问题,把知识结构转化为认知结构,促进学生智力和能力的发展,让每个学生都能享受到成功的喜悦。

以二星题“在学校一角用篱笆围一块长5米,宽3米的菜地,你有几种围法?(画一画)哪种围法用篱笆最少?(算一算)”为例。学生在学习这道二星题时,通过每个组员的不同回答、其他组员的适时补充,最终共同找出本题所有解答。在小组讨论的过程中,教师适时参与,发现学生思想上的闪光点,关注小组成员的困惑与错误,找出问题的症结所在,以实现互学互动、互查互纠、共同进步。

在整个复习环节,教师可提供个人自评表与小组互评表,让每个学生都能够参与进来,对其他成员的语言表达、态度、情感、发展潜能等做出全面评价,将学生组成紧密结合的学习共同体,锻炼其实践能力与创新思维。

复习课是学生使知识系统化并建立自己的知识网络的过程,教师要予以高度重视。比起内容丰富多彩的新授课,学生经常感到复习课枯燥乏味。所以在复习课堂上,教师要弱化自己的主导地位,强化学生的主体地位与合作学习意识。同时,教师要多引导学生自主整理,让学生将涉及的知识点用思维导图的方式串联,这样有助于完善学生的知识架构,形成系统化的数学知识体系。另外,学生通过对自主整理的错题进行分析比较,能促进他们对知识本质的理解,而针对其中的高频考点和重点内容,可引导学生通过小组合作等方式开展讨论,从而赋予复习课堂更多精彩,也让学生在小组合作式自主学习中提高其应用数学知识的灵活性。

(作者单位:江苏省无锡市积余实验学校)

(责任编辑 张妤)