国际中文“高级写作”智慧课程知识图谱设计

作者: 马瑞祾 王新 徐娟

[关键词] 智慧课程;写作教学;国际中文智慧教育;书面语教学;知识图谱

[摘 要] 为打造国际中文“高级写作”智慧课程,本文尝试设计了该课程的知识图谱,将课程知识分为学习者应该掌握的“应知”知识和想要学习的“欲知”知识两类,通过梳理《等级标准》、学术论著、经典教材等资料,择取“应知”知识;再通过调查和分析150位中文学习者的需求情况,确定“欲知”知识;最后,基于二者确定知识图谱的基本概念,并使用Protégé工具构建图谱本体,以期助力智慧课程的科学建设和按需推荐。

[中图分类号]H195.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2024)01-0026-08

1. 引言

当前,国际中文教育迎来了数字化转型的新契机,并朝着智慧教育这一新形态迈进(马瑞祾、梁宇,2023)。建设线上、线下相融合的智慧课程是国际中文智慧教育的核心任务之一,也是实现教与学智慧化的关键(刘利、刘晓海,2022)。

陆俭明(2022)指出,“抓好汉语书面语教学”是确保中文更好地走向世界的首要任务。然而,书面语教学在国际中文教学中的地位与其实际的教学效果极不相称,长期以来一直是语言技能中最困难的一环(蔡永强,2017:85)。《国际中文教育中文水平等级标准》(下文简称《等级标准》)的面世,为不同语言水平的二语学习者提出了详细的技能发展目标。在此背景下,重新梳理写作教学的知识体系,打造混合、弹性为特征的写作智慧课程,对打破“写作难”困境有重要意义。

根据“分阶段侧重,口语书面语协调发展”的原则,高级阶段是中文二语写作教学的关键期(刘珣,2000:310)。据此,本文以高级阶段的写作(下文简称“高级写作”)为研究对象,探讨其智慧课程的知识图谱。需要说明的是,本文的“高级阶段”特指面向HSK5级和HSK6级中文学习者的教学阶段。

2.“高级写作”智慧课程知识图谱界说

2.1“高级写作”智慧课程

国际中文智慧教育要构建泛在化、个性化的中文学习生态(马瑞祾、徐娟,2023),就需要打造中文智慧课程体系。智慧课程是伴随智慧教育兴起产生的,集传统线下课程和慕课、微课等在线课程之所长,以促进学生智慧发展的新型课程形态(王娟,2017;罗生全、王素月,2019)。可见,智慧课程的“智慧性”不仅体现在智能技术的赋能,更表现为促进学习者的智慧生成。

“高级写作”智慧课程以满足学习者个性化、弹性化需求为导向,通过打造线上、线下混合的新型课程模式,让学习者在写作的知识、能力、思维等多个维度获得发展,最终能够熟练运用中文进行准确、得体的书面交际。

2.2“高级写作”智慧课程知识图谱

知识图谱是采用“实体—关系—实体”的三元组形式构成的网状知识结构,节点表示知识(概念),节点间的连线表示知识之间的关系(曹钢等,2023)。教育知识图谱是知识图谱与教育教学融合的产物,也是智慧课程实现规模化因材施教的关键技术。由于“高级写作”智慧课程包含的知识点数量庞杂、盘根错节,依托知识图谱可以实现课程知识体系的结构化存储和可视化呈现,赋能课程知识的关联查询、资源推荐、路径规划、自动问答、兴趣迁移等,更有效地支持教师精准化施教和学生个性化学习。

“高级写作”智慧课程知识图谱属于领域知识图谱,主要采用专家经验主导的自顶向下的构建方式。为设计出既满足教学的共性要求,又符合学生的个性需求的知识图谱,需要做好知识分析和本体构建两项基础性工作。首先,通过知识分析梳理知识体系。本研究将“高级写作”智慧课程所涉知识分为“应知”和“欲知”两类,“应知”知识指学习者应该掌握的知识,通过分析标准、论著、教材等文献材料确定;“欲知”知识指学习者希望学会的知识,主要基于对学习者需求的调查与分析;最终将二者有机结合,构成课程知识的全貌。需要说明的是,两类知识之间并非截然对立的关系,而是存在交叠的“相交”关系。“高级写作”智慧课程的内容需特别关注“应知”与“欲知”交叠的部分,将“应知”知识作为根基,同时弹性增设“欲知”知识中有教学价值的部分,并根据学习者“欲知”的程度,调节知识点的学习路径。其次,通过本体构建完成知识建模。本体是对概念及其相互关系的规范化描述,位于图谱的模式层,本体构建可以清晰地描述概念的层次体系(赵宇博等,2023)。

3.课程知识图谱的“应知”知识分析

罗青松(2002:16~20)指出,中文写作的教学目标为:培养学习者的书面语语篇表达能力,同时提高学习者与写作相关的各项能力等。Heaton(2000:135~136)认为,写作能力包含语言使用、机械技巧、内容处理、风格技巧、判断技巧五项能力。可见,写作需要综合运用多种知识来进行笔头输出。在国际中文智慧教育理念下,为促进学习者的全面发展,本文参照《等级标准》对写作的要求,将“高级写作”智慧课程涵盖的知识类型分为四类:文体、语言、文化和策略,通过内容分析法,对已出版的学术著作、论文、写作教材①进行文本挖掘,从中择取出该课程的“应知”内容。

3.1 文体知识

文体知识是写作知识的主干,其核心是引导学习者掌握不同类型语篇的文体结构特点,即文体的形式框架(翟艳、苏英霞,2022:372)。基于文章的社会功能可以将文章分为通用型和专用型两类,目前大多数学术论著和经典教材主要将通用型文体列入教学内容,故本部分重点分析前者。

3.1.1 复杂应用文知识

高级阶段所学的应用文能够满足特殊场域或话题的交际任务,如职场、学校等,其常见写作任务包括:学习类(总结、计划、申请书等)、社交类(复杂书信、函件、演讲稿等)、报告类(实习/实验报告等)、新闻类(消息、简讯等)四类。复杂应用文的知识重点包括不同类型文章的社会功能、结构特点和格式规范。

3.1.2 复杂记叙文知识

高级阶段所学的记叙文除了要求学习者具备扎实的语言基础知识外,更强调学习者对时间、空间、逻辑等不同思维的驾驭,从而使得描写更具逻辑性和可读性。其主要学习任务包括记人、叙事、写景三类。叙事类语篇突出叙述的完整性和条理性,特别是对复杂事件的描述。记人类语篇的描写对象可设定为学生、陌生的历史人物或文学作家,注重培养学生以事写人的能力。

3.1.3 说明文知识

高级阶段所学说明文的常见任务类型包括:事物(动物、食物、名胜等)、事理(传统文化、社会现象等)、操作(说明书、申请流程等)三类。说明文的功能主要为普及知识,因此,在说明文知识中,学习者除了掌握描摹说明对象的相关特征(形态、性质、成因、功能、步骤等)的知识外,还需要学习不同类型的说明方法(举例子、列数据、画图表、下定义、打比方、分类别、作比较等)。

3.1.4 议论文知识

高级阶段所学的议论文应培养学生提出观点、找寻论据、申明主张的能力,其常见任务类型包括:立论、驳论、评论三类。立论文从正面阐明自己的观点或主张。驳论文从批驳对方观点的角度出发,继而阐述自己的观点。评论是在读后感基础上发展起来的议叙结合的特殊议论文,侧重对感受的描写。

3.2 语言知识

写作需要进行综合性的语言输出,就需要学习者具备词汇、句法、篇章、修辞等语言知识。此外,不同于综合课注重知识的识记和理解,写作课更强调语言进入实际的交际中,即强调语言知识的运用和创造。

3.2.1 词汇知识

为增强学习者作文的词汇丰富性,学习者除了要掌握《等级标准》相应等级规定的词汇外,还可以适度补充更高等级的词汇。为达到扩容学习者词汇量的目的,除了常用词外,学习者还应该学习少量的与社会生活关系密切的新词语,如网购、微信等;以及成语、格言等熟语,以提升文章的庄雅性。此外,学习者还应该学习已经掌握的口语语体词汇对应的书面表达形式,如吃饭—用餐;以及一些文体中惯用的书面表达,如应用文中的敬请谅解、拨冗参加。

3.2.2 语法知识

为增强学习者作文的句法复杂性,根据《等级标准》的要求,高级阶段的学习者应该具备使用较长、较复杂的句式进行表达的能力。因此,该课程的语法知识主要包括:一是多重复句和句群的语义类型、用法及作用;二是复杂句中多重定语或状语的排序及作用;三是存现句在描写场景时的作用;四是条件句在议论文中的表达作用;五是固定交际构式,如“从……来看”“在……看来”等;六是趋向、可能、程度、状态等补语;七是兼语、重动、紧缩等特殊结构的特征和用法。

3.2.3 语篇知识

为增强学习者作文的语篇流畅性,学习者需要掌握语篇连接的三类主要手段,即使用连接成分的显性手段,运用照应、省略、指代的半隐性手段,以及基于句子语义逻辑的隐性手段(张德禄、刘汝山,2018:33~37)。据此,该课程主要包括的语篇知识如下:一是连接性成分的相关知识,如各类关联词、句首副词等的使用条件;二是照应、指代和省略的知识,除了学习照应、指代和省略的规则外,还应了解与句子成分分析相关的语法知识,帮助学习者运用句子成分分析方法判断成分是否可以省略或被谁指代。三是语义连贯的知识,语义连贯存在于篇章底层,是无形的网络,也是最难掌握的。语义连贯知识需要与文体知识相结合,学习不同类型语篇的结构知识,以及语篇的思维程序和衔接手段的知识。

3.2.4 修辞知识

为增强学习者作文的语句优美性,学习者在树立修辞意识的同时,还需要掌握辞格知识,从而帮助自己更加生动、形象地表达思想情感,使习作更富有文采,给读者带来视觉快感和心理愉悦。辞格主要包括以下八类:比喻、比拟、借代、夸张、排比、仿词、反问、设问。

3.2.5 标点知识

为增强学习者作文的表达规范性,学习者除了需要了解各符号使用的位置和书写方式外,更重要的是了解不同符号在文章中的功能。

3.3 文化知识

书面交际是跨文化交际的重要形式,能否进行准确且得体的书面交际取决于学习者对目的语的思维逻辑、表达习惯、社会风俗等多元文化信息的了解程度。中国文化和国情知识能够帮助学习者进一步了解目的语环境的文化和社会信息。根据文化导入原则,从写作的需求看,为更好地调用文化和社会信息为书面表达服务,学习者还应该了解中国的经济发展、科技创新、地理历史、政治外交、文化传承等多个方面的知识。

3.4 策略知识

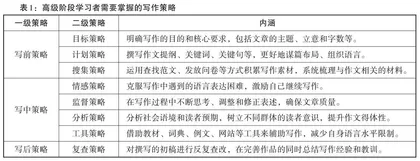

写作策略可以看作认知策略中的一类,通过训练写作策略,学习者可以实现对写作过程的调整和控制(吴剑,2012),从而提升学习者的写作效率和作文质量,培养其自主学习、批判反思、创新创造等能力。本文按写作过程将写作策略分为写前、写中、写后三种一级策略,再根据具体行为目的细分各二级策略,见表1。

4. 课程知识图谱的“欲知”知识分析

4.1 总体分析思路

本文基于问卷星平台面向高级阶段的中文学习者调查其对“高级写作”课程的“欲知”知识(主要为文体知识)。调查包括以下四个方面:第一,学习者对文体知识的总体需求情况;第二,学习者的学习动机与其所需的文体类型之间的相关关系;第三,不同语言水平的学习者对具体写作知识的需求情况;第四,学习者对写作话题内容的需求情况。调查采用“滚雪球”抽样方法,共发放问卷150份,回收有效问卷150份,被调查者中男性72人,女性78人,HSK5级的被调查者人数最多,占56%,36%的被调查者语言水平为HSK4级(即将进入高级阶段学习),8%的被调查者语言水平为HSK6级。

4.2 学习者对文体知识的总体需求情况分析

调查结果显示,学习者对不同文体的作文知识需求见图1。

从图中数据看,学习者对专用型文体知识的需求值明显高于通用型文体。其中,学习者对商贸合同的需求度最高,占66%。可见,随着中外贸易和经济合作的日益频繁,学习者对与经贸类专门用途文体的需求最大。因应用文在日常生活中最具实用性,故其需求位居第二。学术论文居于第三位,反映出来华获取学位的二语者数量正与日俱增。社会调查报告的需求最小,因为其适用的书面交际任务较为有限,而议论文、说明文两类文体的需求也不高。