汉语第二语言学习者配对联想学习能力与形声字学习之间的关系研究

作者: 郝美玲 刘友谊 赵春阳

[关键词]第二语言学习者;配对联想学习;形声字学习;形音对应规则

[摘 要]汉字学习是汉语第二语言学习者面临的巨大挑战。形声字的数量占汉字总数的绝大多数,因此探讨形声字学习的机制有助于更有针对性地进行差异化教学。基于前人相关研究,我们假设基于规则的视觉—语音配对联想学习的能力是学习形声字的主要机制之一。为探讨这一假设,我们在现有视觉—语音配对联想学习材料的基础上增加形音对应规则,并邀请了一组初级汉语水平学习者参加基于规则的视觉—语音配对联想学习任务和形声字学习任务。研究结果证实了该假设,具体表现为善于发现隐含的形音对应规则的学习者,其形声字的学习效果好于不善于发现规则者,而且也能够将新近学习的声旁表音规则迁移至其他同声旁形声字。基于此,我们建议,在教学过程中,对于不善于发现规则的学习者,需要通过外显的声旁教学来引导他们关注形声字字形中蕴含的读音信息,通过同声旁家族归纳总结声旁表音的规律性,鼓励他们在生字学习的过程中利用声旁提供的全部或者部分读音信息学习和记忆汉字。

[中图分类号]H195.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2024)01-0056-09

1. 引言

汉字学习是汉语作为第二语言学习不可或缺的一部分,然而,由于数量众多、视觉复杂、字形与字音之间的映射相对比较任意等特点,汉字学习一直被认为是汉语学习的难点。不过也有一些研究者指出,应纠正“汉字难学”的错误观念,应按照汉字的结构特点进行对外汉字教学,帮助学习者克服汉字学习的畏难情绪(李泉、阮畅,2012)。

汉字结构中一个突出的特点是形声字占绝大多数,形声字的字形中包含着能够提示读音信息的声旁和字义信息的形旁。但是,声旁读音与整字读音完全一样的形声字数量有限(周有光,1978),而且对于汉语第二语言学习者来说,即使声旁和整字读音完全一样,声旁字在教材中也不一定出现在由其构成的整字之前(郝美玲、舒华,2005)。因此在汉语学习之初,在现有的识字教学依附于综合课教学的安排下,学生利用声旁读音来自主学习形声字读音的可能性较小。

但是来自汉语儿童(Anderson, Li, Ku, Shu& Wu, 2003; He, Wang & Anderson, 2005)和第二语言学习者(郝美玲、舒华,2005;郝美玲、 赵春阳, 2022; Zhang, Li, Dong, Xu & Sholar, 2016)的教学研究表明,集中教给儿童或者汉语学习者一些声旁熟悉的陌生形声字,能够启发他们发现并利用形声字中隐含的声旁读音信息。即使在声旁与整字读音只有部分一致的情况下,也可以利用声旁提供的部分读音信息来记忆生字的读音,例如“皓”的读音和其声旁“告”的读音韵母和声调相同,但声母不同。

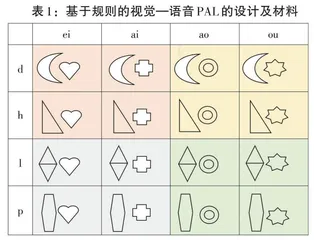

那么学习者是如何发现形声字声旁表音规则的?哪些因素会影响他们在形声字学习中注意到声旁语音信息并加以利用呢?我们对此还知之甚少。字词阅读习得的效率取决于理解视觉符号系统如何与口语的语音单位进行映射的规律并在记忆中建立二者之间联系的能力(Ziegler & Goswami,2005)。而配对联想学习(paired-associate learning,简称PAL),即在长时记忆中建立、维持和检索刺激与反应之间新异的任意连接的能力,尤其是需要进行跨通道整合的视觉—语音PAL,被发现可以显著预测不同语言学习者的字词学习成绩(Chow, 2014; Ehm, Lonnemann, Brandenburg, Huschka, Hasselhorn & Lervåg, 2019; Georgiou, Liu & Xu,2017; Hulme, Goetz, Gooch, Adams & Snowling, 2007; Li, Shu, McBride-Chang, Liu & Xue, 2009; Wang, Wass & Castles, 2017),从而被认为是字词学习的基本认知机制之一。研究者强调视觉—语音PAL中,视觉符号与听觉符号之间的任意映射。但是形声字的字形与读音中存在一定的对应关系,如果在视觉—语音的任意配对中增加形音对应的规则性,则可以更好地探测形声字学习的认知机制。本研究的主要目的即为验证该假设,下文我们首先通过现有研究的回顾来建立配对联想学习与形声字学习效率之间的关系。

PAL任务包括刺激物和联想物,要求儿童或学习者记住二者之间的配对关系。根据刺激物与联想物是否属于同一模态,PAL可以是单模态的视觉—视觉(例如,假词和抽象线条画)或听觉—听觉(例如,下雨声和假音节)之间的联想;也可以是跨模态的视觉—听觉(例如,视觉图形和语音)或听觉—视觉(例如,声音和视觉图形)之间的联想。

大量研究发现,在上述4种常见的PAL中,视觉—听觉/语音配对联想学习(以下统称为视觉—语音PAL)与阅读学习之间的关系最为密切。例如,Hulme et al.(2007)以英国7-11岁儿童为研究对象,比较了视觉—视觉、听觉—听觉和视觉—语音这三种PAL任务与单词阅读能力之间的关系,结果仅发现视觉—语音PAL对单词阅读成绩的显著预测作用,且它的作用可以独立于语音意识对阅读成绩的预测作用。作者认为视觉—语音PAL捕捉到了获得单词阅读能力所必须的视觉正字法信息和语音之间的跨通道映射技能,因此可以解释单词阅读成绩的变异。Wang et al.(2017)进一步将视觉—语音PAL的独特作用扩展至生词学习。该研究考察了澳大利亚小学三、四年级的学生能否学会故事中重复出现的形音对应不一致的单词(例如laif)。回归分析发现,在控制了语音解码和正字法知识的影响之后,视觉—语音PAL可以独特预测正字法学习的效果,而视觉—视觉PAL和听觉—听觉PAL均不能显著预测正字法学习。他们得出结论,视觉—语音跨模态联想学习通过支持新学单词的正字法和语音之间联系的形成,从而有助于正字法学习。

同样,来自汉语儿童的研究也发现了视觉—语音PAL在阅读学习中的独特作用。例如, Georgiou et al.(2017)发现在排除了语音意识和快速命名的影响后,视觉—语音 PAL可以独立预测幼儿园大班儿童的汉字阅读准确性。Ho, Chan, Tsang, Lee & Chung(2006)甚至指出,PAL对于汉语阅读学习来说尤其重要,因为与拼音文字相比,汉字属于深层正字法,字形与字音之间的对应关系不透明,因此汉语儿童和学习者需要更强的跨模态PAL能力来记住汉字的字音。

从字词学习的一般过程来看,儿童和学习者经历了从整体加工到分析性加工的发展变化(Ehri,2005)。在阅读学习的初期阶段,学习者需要建立正字法、语音、语义之间的任意联结(Hulme et al.,2007),在字词积累的过程中,字词的正字法形式和读音形式逐步分解(郝美玲,2007;徐彩华,2007),从而掌握了更精细单元的对应规则。在拼音文字中,这样的对应规则表现为儿童习得字母以及字母串的发音,例如从hight、light、flight等同韵的单词中总结出-ight的发音,在此基础上自己拼读出生词bright的读音。在汉语中则表现为不同形声字因为共有相同的形旁或者声旁而在语义或者读音上有了相似性,即“游、洗、涮”等汉字的意思包含“需要用到水”之意,而“请、清、情、晴”等汉字的读音都与“青”相近。由此可见,阅读学习除了需要建立视觉正字法与语音之间的任意联系之外,还需要学习者能够习得正字法与语音、语义之间的对应规则,从而在规则的引导下更有效地学习新字新词。

前人有关视觉—语音PAL的研究主要围绕视觉和语音之间无规则的任意映射进行,而较少有研究关注基于规则的视觉—语音PAL。Li et al.(2009)发现基于规则的视觉—语音PAL可以有效区分患有阅读障碍的汉语儿童与正常发育儿童,患有阅读障碍的儿童学习基于规则的视觉—语音PAL尤其困难。基于上述研究结果以及字词学习的一般规律,我们进一步假设,基于规则的视觉—语音PAL可能对形声字的学习尤为重要,具有不同PAL能力的学习者,在形声字学习中发现声旁与整字之间联系的效率也不同。本研究拟对此假设进行验证,因此我们选取学习过一段时间汉语的学习者作为考察对象,通过基于规则的视觉—语音PAL任务和声旁熟悉的陌生形声字学习任务来验证该假设。如果二者具有密切的关系,那么善于在配对联想学习任务中发现形音对应规则的学习者,也容易发现形声字声旁与整字在读音上的联系,其形声字学习效果也更好。

2. 实验研究

2.1 实验目的

本研究的目的是考察具有一定汉语基础的初级水平学习者陌生形声字学习的认知机制。因此我们通过类似于课堂教学的教学—测试—迁移任务,考察初级汉语水平的学习者能否利用声旁语音提供的部分线索来学习陌生形声字的读音,通过基于规则的视觉—语音PAL任务考察学习者形音匹配的学习能力,以及该能力是否与形声字学习效果存在密切的关系。

2.2 被试

28名汉语水平处于HSK 3级或者4级的学习者参加了本实验。他们均为非华裔,来自土耳其、突尼斯、墨西哥、塞尔维亚、印度尼西亚、赞比亚、俄罗斯、卢旺达、约旦、法国、爱尔兰等国家,在北京语言大学或北京航空航天大学学习汉语。

2.3 实验任务、材料与程序

本研究包括形声字学习和基于规则的视觉—语音PAL两项任务。其中形声字学习任务与郝美玲、赵春阳(2022)中的任务类似。由于研究目的不同,郝美玲、赵春阳(2022)仅展示了学习者学习三遍生字之后的正确率以及迁移字的正确率,而本研究为了考察规则的视觉—语音PAL与陌生形声字学习效果之间的关系,所以呈现的数据为每一遍学习的结果以及迁移字的结果。

2.3.1 形声字学习任务

实验采用3(生字类型)×3(学习遍数)两因素被试内设计。与郝美玲、舒华(2005)的研究类似,用于学习的形声字均为被试不熟悉的低频字,声旁均为他们学过的熟悉字,选自《成功之路》入门篇、起步篇1和起步篇2,且所有的声旁字在《国际汉语教学通用课程大纲(修订版)》(2014: 41-56)等级字表中均处于一到三级。根据声旁字和整字在读音上的联系,将生字分为3类,每类6个,共计学习18个生字;每个陌生形声字配一个迁移字,所以共18个迁移字。三种生字类型和例字(前一字为学习字,后一字为迁移字)为:

规则字——声旁的声韵调和整字的声韵调完全相同,例如“珄”(shēng)、“泩”。

声调不同字——声旁的声母和韵母与整字相同,但声调不同,例如“脢”(méi)、“娒”。

声母不同字——声旁的韵母和声调与整字相同,但声母不同,例如“泮”(pàn)、“袢”。

由于所选声旁都是被试学过的,所以我们匹配了声旁的笔画数和声旁的已学构字数,即学习者已经学过的由同一声旁构成的形声字的数量。三组实验材料声旁的平均笔画数分别为9.33、9.00、9.50,单因素方差分析显示,三组笔画数之间的差异不显著,F(2,17) = 0.189,p = 0.830 > .1。三组材料已学同声旁字的平均数量为3.33、3.17、3.00个,单因素方差分析显示,三组声旁构字数之间的差异不显著,F (2, 17) = 0.04,p = 0.961 > .1。

所有的形声字均为左形右声结构。将这18个汉字分别打印在18张A4纸上,字号为390,每张纸上仅有一个汉字,在汉字的上面有配对的拼音,字号为80。每次学习时形声字的顺序随机出现。由一名普通话二甲的女性依次将18个汉字以间隔5秒左右的速度展示并朗读给被试,提示被试注意声调,要求被试跟读。按照同样的呈现方式,利用打印好的三份随机材料学习三遍,每学完一遍后要求被试在一张3×6格式的A4纸上写出18个汉字的读音。学完三遍以后,将迁移字展示给被试,不经过教学,让被试在3×6格式的A4纸上写出18个迁移字的读音。每写对1个拼音计1分,总分18分。