“V什么X”的驳难语力及其心理参量

作者: 池昌海 杨城

[关键词] “V什么X”;语义漂白;驳难性;语力;心理参量

[摘 要] 汉语常见结构“V什么X”蕴含着强烈的驳难性特征,其形成一是由于“V”的语义泛化,二是由于[+否定]“什么”的语用表达及语义漂白,二者双线并行才完成了整个结构的语法化。考察该构式原生驳难、次生驳难的类型特征和跨域表现,有助于发现其语法化的机制,解释其梯级强度的驳难语力。研究发现正是由于“什么”的嵌入,才使得整个结构具备[+陈述][+反问][+口语][+驳难]的语用语义特征,并使其负面评价功能公式化;特别是当该构式为[+陈述]语气时,对汉语作为第二语言的习得者来说较难分辨;尽管“X”呈现积极、消极、中立三类情况,但是说话者的真正意图才是言语行为的最终取向。这启示我们,无论汉语本体研究还是汉语教学研究,言语的最终目的都是说话人的取效行为,“意图优先”① 的指导原则对理解言语行为有重要价值。

[中图分类号]H043 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)01-0006-08

1. 引言

现代汉语中的“什么”在《现代汉语词典》第7版中作为疑问代词共有7条释义并配有相应例句,总体可以归纳为四类:一表示疑问,如“你找什么”;二表示指示,如“他什么也不怕”;三表示否定,如“装什么哑巴”;四表示列举,如“什么送个信儿啊,跑个腿儿啊,他都干得了”②。

本文只讨论表示否定的“什么”在进入“V什么X”短语结构后激发的驳难性和语义漂白,重点是语义分析中的话语深层意义。专门以“V什么X”为研究主题进行探讨的学者较少,像肖任飞、张芳(2006)解释了表否定“V什么X”的类固化性和泛形性,并从汉语史的角度解释了“什么”从表疑问转向表否定的类固化心理机制,而“什么”已经固化成垫腰助词了。柳春燕、郑宗(2006)同样探讨了“V什么(X)”的非疑问用法,认为出现这种疑问功能的偏离是由于习用化,着重分析了语境与该结构体现的感情色彩的互动表现。刘柳(2015)则分情况讨论了否定形式“没(V)什么(X)”的句法特征,主要是全部否定和部分否定时,“什么”的指示功能、“义句”隐现及触发结果。但是以上几篇文章与我们要讨论的驳难性“V什么X”还存在明显不同,于是我们继续尝试扩大化的检索,发现张晓涛(2009)对否定意义的“什么”特指问进行了位置灵活性和否定意义的考察,并提出该现象解释力不足的问题。裴辉强(2017)从对比语言学的角度,考察了越汉语疑问代词的非疑问用法,其中涉及到了“X什么X”格式。另外有部分学者,在论述相关问题时,曾论及相关语料或作为论文的某一小节或余论等进行过讨论,也肯定了该结构负面导向的作用,如袁毓林、刘彬(2016)及方梅(2021)等学者。基于以上的研究成果,我们认为驳难性“V什么X”的研究仍大有可为。主要涉及以下四个问题:第一,驳难性“V什么X”的类型特征和跨域表现;第二,疑问代词“什么”转化为驳难助词的语法化进程和机制;第三,“V什么X”的驳难语力分析;第四,该构式的核心语义——驳难性与说话者心理的互动分化。

2.“V什么X”的类型特征和跨域表现

驳难性的“V什么X”常常混杂于其他类型的“V什么X”中,特别是驳难性不同于简单否定,其反驳责难的语义得到凸显才能进入我们的研究范围,例如:

(1)但是克明并不对他说什么赞许的话,只说了一句:“你回屋去睡罢”,眼里露出厌烦的眼光。(巴金《秋》)

(2)说什么谢谢,多没劲儿啊~呵呵,算是过来人吧,那段时间做梦老是梦到各种数字。

(3)表面上说什么要解除他们的经济困难,实际上使他们政治上越来越失掉独立。

例(1)中的“V什么X”与例(2~3)中的“V什么X”表层结构一致,但内在语义不同。例(1)的“什么”表示虚指不确定的话,例(2)只表示对方不用说谢谢之类的话,具备了一定[+否定]的语义,但并没有[+驳难]的性质,而例(3)才表示解除经济困难这件事遭到了说话者的驳难,我们研究的就是该类具有驳难性的“V什么X”结构。

2.1 驳难性“V什么X”的类型

驳难性“V什么X”根据有无外部提示词,可以区分为原生驳难与次生驳难。

2.1.1 原生驳难

原生驳难,指的是不依靠外部提示词即可判断驳难语义的情形,如:

(4)开始搞舞会,搞什么舞小姐。

(5)仿佛她手里拿着的每样东西都是举世无双的珍宝似的,说什么能够睡在这么温暖的

房间里是多么的幸福。

(6)他咬住牙,定定神,又说:“你发什么急哟。”(杜鹏程《保卫延安》)

例(4)中“V什么NP”前后文并没有相应的提示词提示这种驳难性,而是源于“V什么X”结构本身具备的驳难特征。例(5)中的“V什么VP”也没有提示词,但是阅读原文就能了解文章的反讽特点,感受到作者对女主人公想法的驳难。且该类情况下,“什么”还兼备了引导回顾的标记功能,“什么”后的VP一般是之前的某些引述类内容。最后,例(6)中的“V什么AP”也没有提示词,需要联系整个事件,才能准确判定这是说话人对“发急”行为的驳难。

2.1.2 次生驳难

次生驳难,指的是话语中已经含有外部提示词辅助表明驳难的倾向,但仍以该结构的驳难为主的情形,如:

(7)引起了各方面的嘲笑:“自己实行着法西斯化的政策,还谈什么战败国的民主!自己打着内战,还谈什么世界和平!”

(8)扯什么浪费社会资源啊,哪天你遇到危险,大伙儿认为救你浪费资源了,是不是也

该由得你自生自灭?

(9)“权力”与“科学”结为百年之好,“夫妻”之间,何必计较什么高下?(贾鲁生、王光明《古老的东方有条龙》)

例(7)中的“V什么NP”,代表了说话人对对方实行法西斯政策、搞内战却大谈民主与和平的驳难,认为对方不配谈民主与和平。例(8)中“V什么VP”,同样代表了说话人对浪费社会资源这种行为定义的驳难,认为是否为浪费社会资源要辩证看待。例(9)中的“V什么AP”,代表了说话人对权力与科学二者不可共赢看法的驳难。以上三例均有外部提示词如“嘲笑、扯、何必”等贬义明显的提示词可以让我们预判对行为的驳难。

2.2 跨域统计

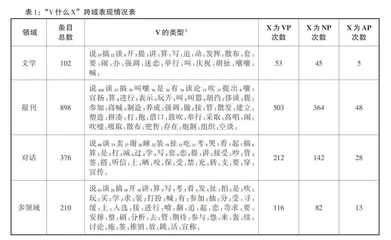

据池昌海、周晓君(2012)具有批判性的“修辞或语用行为还将因社会背景的延续而继续存在甚至发展,产生更多更新式的修辞结构来”,考虑到批判性话语及社会生活对本研究的深刻影响,因此我们选用与社会语言生活贴合度较高的北京语言大学BCC语料库进行“V什么X”结构检索,在多领域、文学、报刊、对话四个领域均选取前1万条语料共计4万条语料作为研究范围。本着从严把关的原则,共计1586条语料进入了自建语料库,其相关组合情况见表1。

从以上驳难性“V什么X”的类型特征和跨域表现来看,该构式具备显著的自身特点,让其得以在语言使用中能与类似结构区分开来。我们将这些特点归纳汇总如下,让驳难性“V什么X”的特征更加明朗化。

2.3 特征表现

如前所述,我们可以发现“V什么X”结构的四个特点。

第一,能够进入该结构的V非常丰富而且几乎均为动作动词,其他类型的动词较为少见,且单音节比重大。尤其是表示“说”义的动词如“说、讲、谈”等占据了极大比重,而有的动词如“放、活、庆祝”等只出现了一次。说明该结构最初可能是由“说什么X”逐渐演化而来,与“说”语义距离越近,则该结构产生的可能性越大,使用频率越高。

第二,能够进入该结构的X范围较广,限制较少,VP、NP、AP均可进入该结构,但使用频率VP > NP > AP,说明该结构驳难最多的是言语动作类行为。

第三,该结构无需依靠否定的提示词也可以表达其内生的驳难语义,次生驳难只是靠外部提示词加深驳难。又因为整体已经表达否定,所以较少见到双重否定表肯定的非经济形式。在检索到的语料库中否定形式仅占5.41%(保留两位小数)左右,说明该结构的否定形式不发达。

第四,该结构口语化的倾向明显。使用频率按报刊、对话、多领域、文学依次递减,需要说明的是,由于报刊语料中符合条件的结构,多数为引用别人的话来驳难,口语性质明显;而多领域的语料绝大多数来自微博,实际与书面语也相去甚远。这样看来,该结构更多地存在于口语。因此推断“V什么X”的形成应当考虑社会语言的传播因素,语用的社会性适应表达是其形成机制上的重要一环。

3.“V什么X”的语义漂白与梯级强度

“什么”最常见的用法是疑问代词,但在进入“V什么X”后,引发了“什么”的否定语义,让整个结构产生了驳难性。关于“什么”的否定机制,学界多有论述,如反诘演化说(吕叔湘,1985;冯春田,2000)、疑问标记衰变说(李宇明,1997)、垫腰助词说(储泽祥,2003)、类固化说(肖任飞,2006)、紧缩说(谢晓明、肖任飞,2008)、引述否定说(袁毓林、刘彬,2016)、负面评价规约化表达说(方梅,2017、2021)等等。我们认为这个演变中,“什么”开启了从疑问代词向驳难助词转化的进程,实现了刘琦(2013)提到的“从实词发展为功能词……和其他伴随变化”的“语义漂白”。

3.1“V什么X”的语义漂白

首先,吕叔湘(1992)考证“什么”始见于唐代文献,上下二字有多种不同的写法,如“是、甚、拾”及“没、么、莫”等。方梅(2017)认为由“说”和“是”构成的复合词,衍生出了负面评价功能,另外一个常见的表达格式就是“说什么”。谢晓明、肖任飞(2008)提到紧缩的“说什么”可以替换成“说啥”。其次,从上文的驳难性“V什么X”跨域表现来看,其分布最高的语体应当是口语语体,其出现频率最高的格式为“说什么VP”。所以,我们推测该结构是先发生了“什么”的口语化演变和语义漂白,从书面语“甚”到口语“什么”到更口语或者部分地区方言中常使用的“啥”,从疑问代词演化为否定标记再到驳难助词形成;几乎同步又发生了“说”的动词义泛化,双线并行,最终使整个结构带有强烈的驳难性。其语义漂白轨迹及语料举例如下:

说甚X → 说什么X → 说啥X

↘ V什么X → V啥X

(10)说甚龙争虎斗。(杨慎《西江月·道德三皇五帝》)

(11)林公喝道:“你将人害死,拖在深塘,还说什么没有害死人命?(佚名《五美缘》)

(12)你要听他们说,他们肯定说啥孩子他们都给教好了,那不跟卖狗屁膏药的一样了吗?(北京人民广播电台《博闻天下》)

(13)当时北平的老百姓,因为对过去日本搞什么户口、良民证、身份证,恨透了,所以对国民党又来搞户口登记,很反感,都不去上户口。(李新《中国新民主主义革命史五讲》)

(14)老弟,搞啥子鬼名堂,侃予兄不是好好的嘛!(冯彩章 、李葆定《贺诚传》)

结合学界与上文的研究,我们梳理发现:一方面,从最初的“说甚”逐渐口语化成“说什么”,是语用层面表达的需要,源于该结构的传播生命力及高度适应生活化的表达方式,所以使用频率较高,[+口语]的表达日渐成形。另一方面,这一阶段中的“说”与“什么”联合得越来越紧密,“说”表示口头表达言论意义的动词作用弱化,原始结构的平衡状态打破,而疑问代词“什么”开始浮现[+ 否定]标记功能,具有强烈的负面评价的意义,逐渐在寻向新的平衡。“说”与“什么”继续紧缩凝固,发生类似粘结范畴化的过程(池昌海,2019),通过复合手段,粘结成新的构式,开启了“什么”向驳难助词的演化。最后,日常生活中的经济性表达及方言区的人们又将什么替换成了更为口语化的“啥”。