基于学习者语料库的语用研究:以正式语体口语产出为例

作者: 吴伟平

[关键词] 语料库,语用研究,得体性,口语产出,汉语二语

[摘 要] 语料库是研究人类语言运用的数据库,基于学习者语料库的研究可分为聚焦语言结构分析和语言使用两个大范畴,无论从数量上或质量上,前者的比例大大高于后者。之所以会出现这种情形,最主要的原因是大部分学习者语料库先天不足,因为从设计和取样,到加工标注,都侧重语言结构,无法提供语言运用的关键信息。本文探索利用干净文本(已转写校对但尚未标注)和原始音档进行语用相关研究的可行性,以高端汉语二语 (CSL)学习者的口语语篇产出为例,聚焦正式场合公开演讲中跟礼貌相关的四个核心因素(开场白、自谦、表示感谢和表示客气),讨论的重点是口语产出得体性以及相关的语用问题。

[中图分类号]H030 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)01-0036-07

1. 引言

利用语料库研究人类语言是近年语言学研究的热点之一(Brezina & Flowerdew,2019)。细看近十年来在学术刊物上发表的这一类文章,发现绝大部分汉语二语(CSL)相关的研究属于对学习者的口语或书面产出的语言结构分析,特别是偏误分析。海姆斯(Hymes,1972)提出语用能力的理念到现在已经过去几十年,客观地说,对培养学习者语用能力的探讨和研究不管是数量和质量,比起前海姆斯时代只注意学习者语言结构的情形,已经有了极大的改观,但前面的道路还很长。跟英语相比,汉语语料库虽然起步较晚,但发展势头迅猛(Zhang & Tao,2018)。近十几年来,因为有大批量的外国学生到中国求学,这些人都需要参加HSK这一类大型语言水平考试,考试中得到的语料,大大促进了汉语学习者语料库的发展。语料库的创建和使用引发了基于语料库的诸多研究,所以近年来在CSL 教学领域,与语料库相关的各种研究,特别是与CSL习得相关的硕士博士论文简直可以用井喷来形容。因为目前大部分语料库尚未系统地提供语用方面的信息,比起语音、词汇和语法标注,语用标注的研究仍在起步阶段,如何利用语料库开展语用相关的研究,是目前急需探索的问题。

本文以CSL学习者的口语语料库为例,主要探讨如何根据生语料库(未标注的干净文本)所提供的信息进行语用研究,比如学习者口语产出是否得体这些只靠语言结构分析无法回答的问题。这种研究之所以重要,是因为语料库的标注、加工和搜索引擎的建立是一个漫长的过程 (Tao,2017),很多语料库因为这种等待而失去了前行的动力,无法进入“以库养库”的良性循环。文中所用口语语料大部分来自大型口语能力测试研究项目①(Computerized Oral Proficiency Assessment, 简称COPA)和与该测试相关的CSL学习者口语语料库(Language Acquisition Corpus/Spoken Chinese,简称LAC/SC)。

2.“汉语二语”和“语用为纲”

为了避免误读和误导, 在进一步讨论本实验性研究以前,必须对两个概念做一些说明。一个是“汉语二语”,一个是“语用为纲”。

本文用“汉语二语”泛指包括对外/在外汉语教学, 境外世界各地的华语/祖语教学,和其他非第一语言的汉语教学,与目前通用的“国际中文教育”密切相关,但两者并不等同。“国际中文教育”包括写的中文(汉字)和说的中文(口语),关注的都是第二语言教学方面的问题,在本质上都属于“二语”的习得和教学。方言地区和海外华裔的普通话教学是否归入汉语二语教学是一个比较敏感的问题,在民族和国家语言政策层面,不管是境内的方言区还是境外的华人,中国人的母语就是汉语。在语言教学和习得层面,方言区和少数民族地区的普通话学习与二语教学和习得有诸多共享地带,更接近二语习得而不是母语习得。本文在讨论中把香港和海外粤语背景的普通话学习者也归入“汉语二语”学习者,主要是为了把他们的口语语料与英语背景学习者的口语语料做一些对比研究,因为这些人的第一语言并不是普通话,他们的普通话学习和非华裔汉语学习者的口语学习从语言习得的角度有诸多可比性。

中国人的语言在学术界历来饱受名称困惑之苦,从官话、国语、汉语、普通话到华语,其所指都是中国与世界各地华人通用的共同语,是中国和世界各地华人所共同拥有、共同使用的一种语言。我们要强调的是,不管给同一个人戴什么不同的帽子,人还是那个人。这些不同的名称除了给学术界和学习者带来莫大的困扰(Norman,1988),给学派及观点不同的学者带来争不完的话题以外,并没有改变中国和世界各地华人中存在着一种共同语的现实。有这么多不同的说法的主要原因,是大家的关注点各有侧重。

“语用为纲”是一种语言教学理念,要求学习者在语言的实际运用中得体地使用语言,是本文讨论汉语二语学习者口语产出“得体性”的基础,因为跟“语用学”这一学科有千丝万缕的关系,成了一个容易引起混淆,而且不容易说清楚的概念,需要一个详细的界定和说明。结合本文聚焦的“得体性”,我们以语用能力为主线,列出语用为纲这一理念的三个要素(语境、功能、内容), 其中的语境问题是本文讨论的重点,并以此为基础,用来自语料库的实例探讨学习者口语产出的得体性问题。

在海姆斯提出“语用能力”的概念之后,围绕着“语言运用”的研究,开始与之前聚焦“语言结构”的研究齐驱并驾。语用学和相关文化理念的研究,包括从学科的角度进行各种探讨(陈平,2021;冉永平等,2021),对语用学与语言教学之间的互动和互补方面的研究和分析(吕必松,1993;崔希亮,2010;赵金铭,2011),以及从社会语言学的视觉研究广义的语言运用与语言教学和习得的关系(吴伟平,2006;王初明,2010;方绪军等,2011)。近年来对建国以来汉语非母语教学的各种回顾和反思(李泉,2019;李宇明、翟艳 ,2021),也不断提到学以致用和语用能力培养的问题。由于多年来语用研究“重理论,轻实践”(陈新仁等,2013)的原因, 还有语言运用本身的复杂性、多样性和不可预见性,语用为纲这一理念在教学、测试和语料库建设中常常难以真正落到实处。

语用为纲的教学理念基于语言运用,有自己的教学模式,而语境是这一模式三个核心因素之一(吴伟平,2020)。 为了让学生对这一因素有充分的理解并在自己的口语产出中关注语境,我们可以把语言运用也看成一个体系。参照语言结构教学模式(结构为纲教学模式=语音+语法+词汇),以三个核心要素为基础,创建语言运用教学模式 (语用为纲教学模式=语境+功能+内容),并在教学和评核中把这些具体要素落到实处。在这个模式中,第一要素“语境“是判断学习者语言产出是否得体的关键,包括两个方面的因素,一个是语言交际的相关人物,一个是语言运用的场合。有经验的一线教师都知道,语境因素在我们的CSL教材、教学活动和测试中常常是“意会”多于“言传”,在平时的小测和课程评核中更是近乎空白,所以对大部分学习者来说,说话的时候对自己的口语产出是否正确比较有把握,至于是否得体就心中无数。

在语言结构模式中,每一个要素都可以根据教学和学习的需要继续细分, 比如普通话的语音可细分为声母、韵母和声调,声母又可以根据发音部位继续细分,词汇和语法也在海量的研究和反复实践中发展出各自的分类规则。多年来,我们就是根据这些结构的分类安排教学大纲和一切教学活动。但是与语言使用相关的要素又该如何分类、如何与教学和教材编写相结合呢?比起结构相关的研究和实践,语言使用相关的研究和实践还是太少,上面提到的综合性应用研究项目(2002-2020)就是我们在这方面的尝试。其特点之一是把抽象的语境因素具体化,为学习者提供“抓手”。

语境的第一个因素是“人物”,可按交际双方之间的关系分为平等和不平等两类。前者常见的有同事之间和朋友之间的关系,后者包括下对上和上对下两种情形。这两种人际关系是影响口语产出得体性的直接因素,特别是不平等的人际关系,是二语学习者在交际的时候必须用到的语用知识。第二个因素是言语行为的“场合”,可细分为非正式,正式和庄典(需要遵循一定仪式)三类。朋友之间,同事之间,家庭成员之间,假如不是讨论什么生死攸关的大事,一般用的都是非正式场合常用的语言和语体。跟工作相关的,比如开会,情况通报,官方通知等等,通常会用到正式场合的语言和语体。正式场合之上有一些很特殊的场合,需要用到特定的语言和语体,比如奥运会的开幕和闭幕,阅兵,还有国庆的官方庆典这一类需要仪式感的庄典场合。一个国家,一个公司,一个学校的庆典,谁先说话谁后说话,该怎么说话,都有讲究。生活中的红白喜事,庆生,入土,乔迁,入宅,在这些场合说话,都得遵守一定的规矩。不同的文化有自己约定俗成的一套礼仪,这些礼仪和规矩通过特定的语言形式表达出来。在这些场合,一个人说话的时候所用的语言形式偏离了这些约定,大家就会觉得这个人说话“不得体”。

具体地说,语体是通过对语音,词汇和语法的选择和操控而达到的某一种特别的效果,跟语言形式有直接的关系。借用《诗经》的分类,我们可以把风、雅、颂与非正式、正式和庄典这三种场合联系起来(冯胜利、施春宏,2015)。在实际交流中,我们让学生把语体的变化看成一条连线,两头是非正式的“风”和庄典的“颂”,中间是从半正式到正式的“雅”。让他们了解人物关系和场合,是口语交际中语体的决定因素,在口语产出中不但要注意发音、词汇和语法,还得时刻注意语境这一要素才能达到“得体”的最终目标。

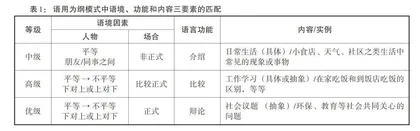

除了语境这个要素,口语产出是否得体与交际中用到的语言功能和交际的内容也有密切的联系,这三个要素之间的匹配和相互制约,也是得体交际中必须面对的问题。总而言之,得体口语产出的特征是语境、功能和内容三者之间的完美配合,或退一步说,就算达不到完美的匹配,三者之间也应该没有明显的冲突。学习者用汉语在人际交往的过程中,必须根据语境、功能和内容的要求选择适当的语言形式,这就是语用能力的具体体现。那么,如何判断CSL高端学习者的口语产出是否得体呢?我们可以用下表提供的信息,简单说明不同语言水平学习者的得体和不得体口语产出。

如表1中所示,我们把学习者的水平分成中、高、优三级,在结构为纲的教学模式中,我们可以根据词汇大纲中甲、乙、丙这些词汇等级作为教材和教学的参考,但是在语用为纲的模式中并没有现成的体系可以参考。把语境因素具体化以后,我们就可以把人物关系和场合的正式程度作为难度指标, 在教学中让语言水平不同的学生面对不同的语境因素。平等的人际关系对语言的要求最少,在不平等的人际关系中,学习者就必须学会规矩和变通。在中华文化中,下对上应该有礼貌,相对正式,这就是规矩。判断学习者的口语产出是否得体,简单地说,守了规矩就是得体,我们可以用一个最简单的例子来说明这一点。

例1:(语用为纲三要素与口语产出的得体性)

(1a)今天晚上我们吃大排档还是吃食堂?(下午下课后,A学生对B学生说)

(1b)老师,您晚上在哪儿吃饭?(下午下课后,A学生对老师说)

例句(1a) 是同学或平等的朋友之间,在非正式场合中,用闲聊的口吻谈及日常生活中的小事,所以是得体的口语产出。 同样的内容和场合,在例句(1b)中,因为是学生对老师说话,语境这一要素中的人物关系有了变化,所用得用“您”才算得体,因为在中华文化中,下对上的规矩是表示尊敬。除了规矩之外,我们也有变通,老师为了拉近师生距离,表示亲切,也可以用(1a),这就是上对下的优势,有变通的权利。但如果学生用(1a)对老师说话,在没有特殊原因的情况下,就会显得不得体。除了规矩和变通以外,三个要素之间匹配不当,也会产生不得体的效果。很多高年级的汉语二语学习者,常常不知道在正式场合中,不能用闲聊或过于随便的口吻报告关于工作中的重大事故,或在非正式场合中,不要用过于复杂的语言功能描述无足轻重的生活小事,往往需要老师提醒或批评以后才恍然大悟。

3. 基于语料库的语用研究

下面分享的研究实例,用的是语料库(LAC/SC)的音档和转写的无标注“干净文本”①。学习者的口语表达是否得体的问题可以从不同的角度探讨,本文关注公开场合的礼貌用语,以斑窥豹,从是否礼貌的角度审视是否得体的问题。与礼貌相关的用语是交际能力研究的重要领域之一(Brown & Levinson,1988;Grice,1989;Gumperz,1992),研究礼貌用语和中国文化中不同语境之间的多维关系,是中国学者的探索目标之一(冉永平、张新红,2007)。不同语言文化背景的学习者能否在不同的场合,面对不同的听众,根据不同的交际目的和交际内容, 用得体礼貌的语言形式表达自己,是语用能力的重要指标(Fan,2019)。