瑞典中文教育现状及发展策略研究

作者: 李晓露 高嫚

[关键词] 瑞典;中文教育;华文教育;发展策略

[摘 要] 瑞典中文教育历史悠久、本土化特色鲜明,对北欧地区中文教育发展起到重要的示范和带动作用。本文梳理了瑞典中文作为第二语言教育和华文教育现状,访谈了30名瑞典中文教师,调查发现基础教育阶段中文教学标准虽已纳入瑞典《现代语言教学大纲》,但学习者流失较多,本土中文教材有限;高等教育阶段施行欧洲学分互认体系和课包制度,采用双专业的中文师资培养模式。华文教育由“中文母语教育+中文学校教育+华侨华人家庭教育”组成,呈现瑞典政府、华人团体、华侨华人家庭多元主体共同驱动的特点。本文提出应积极推进瑞典全国中文统一考试,根据学习者群体特点提升中文吸引力,重点支持瑞典中文教师教育专业建设,优先提供网络中文教学资源,大力发展在线中文教育,从而精准助力瑞典中文教育可持续发展。

[中图分类号]H195.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)01-0060-09

1. 引言

瑞典地处北欧地区中心位置,瑞典中文教育对北欧地区中文教育发展具有重要的带动和示范作用。瑞典中文教育研究呈现三个特点:第一,集中于瑞典汉学家对中文教育发展贡献的阐述,研究指出高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren)、 马悦然 (Goran Malmqvist)、林西莉(Cecilia Lindqvist)、罗多弼(Torbjön Lodén)、罗斯(Lars Ragvald)等汉学家对瑞典中文教育发展起到了重要作用(李明,1999、2003;谭慧颖,2016)。第二,集中于瑞典高校中文系中文教学现状调查,研究者基于赴瑞典高校任教经历,介绍了隆德大学和斯德哥尔摩大学中文教学情况(刘慧清,2004;李明,2010;侯红玉,2010);第三,研究内容紧跟瑞典中文教育发展变化。2005年欧洲第一所孔子学院落户瑞典,宛新政(2008)和潘玉华(2015)先后对瑞典孔子学院的机构设置、中文教学、文化推广和运营模式进行研究,并针对存在的问题提出改进策略;2008年瑞典第一本高中中文教材《来吧》(Laiba!)实现了中文瑞典本土学校教材零的突破,此后研究者们开始关注瑞典本土中文教材建设(侯红玉,2011;李晓露、冉茂烨、獭建一,2021);2014年瑞典《现代语言教学大纲》(Moderna språk)中增加中文教学标准,宛新政(2016)对中文教学标准进行了详细的介绍。瑞典中文教育研究总体较少,且研究者多为中国国内学者,大多为现状调研和课程介绍,尚未呈现中文标准纳入《现代语言教学大纲》后瑞典中文教育发展的最新情况,且未阐释瑞典教育体制对中文教育的影响。

瑞典中文教育包括中文作为第二语言教育与华文教育。本文中“第二语言”指在第一语言获得以后学习和使用的任何一种语言,包括外语。中文作为第二语言教育主要包括基础教育阶段的中文教育、高等教育阶段的中文教育和其他机构中文教育;华文教育可依据组织者分为瑞典政府为中小学生和高中生提供的“母语教育”、中文学校教育和华侨华人家庭教育。本文对瑞典各类型中文教育进行全面梳理,以呈现瑞典中文教育发展状况,分析瑞典中文教育发展面临的挑战,并提出推动瑞典中文教育可持续发展的策略。

2. 中文作为第二语言教育现状

据瑞典国家教育总署统计,2014-2015学年间,全瑞典约有173所高中和57所初中、小学开设中文课程(宛新政,2016)。2022年秋季学期,瑞典共计7所高校开设89门中文课程。3所成人教育学校开设多种类型中文课程。此外,目前瑞典孔子学院已全部关闭,此处不再细述。

2.1 基础教育阶段的中文教学

2.1.1 中文教学标准纳入《现代语言教学大纲》

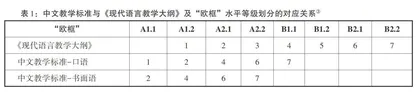

瑞典面向英语、德语、西班牙语等欧洲语言颁布了的《现代语言教学大纲》,于2014年正式将中文纳入《现代语言教学大纲》。目前《现代语言教学大纲(中小学)》①和《现代语言教学大纲(高中)》②均已囊括中文教学标准。鉴于中文与其他欧洲语言有较大差异,《现代语言教学大纲》中对中文教学标准进行了额外说明。中文教学的补充标准以《现代语言教学大纲》为蓝本,参考“欧洲中文能力基准项目”(European Benchmarking Chinese Language Project)有关研究成果,借鉴法国、挪威、荷兰等国中文教学标准,兼容《欧洲共同参考框架 :学习、教学、评估》等纲领性文件,同时考虑了中文特殊性(宛新政,2016)。中文教学标准与《现代语言教学大纲》和《欧洲共同参考框架 :学习、教学、评估》(以下简称“欧框”)各等级之间有清晰的对应关系(详见表1)。中文教学的口语和书面语执行双重标准,总体下调中文学习难度等级。

2.1.2 中文学习者流失较大

瑞典中小学和高中的现代语言课程分为第一语言、第二语言④、第三语言课程,学生的第二语言通常为英语,中文是第三语言课程中可供选择的语言。中小学中文课程多为选修课或兴趣课,且因中文相较其他欧洲语言学习难度大,选修中文的人数相对较少。2020年瑞典民众对中国的民意调查报告①和2021年欧洲民意调查报告②均显示,2015年以来瑞典民众对中国国家形象的认知急剧下降,近60%的瑞典民众对中国持负面态度,瑞典成为欧洲地区对中国认知最负面的国家,而瑞典媒体对中国的大量负面报道是导致瑞典民众中国国家形象认知急剧下降的主要原因。中文教育发展也受到影响,2016年后高中选修中文课程人数逐年下降(详见表2)。中文学习者人数减少进一步导致中文教师流失。瑞典第一本高中本土中文教材《来吧》的编写者傅林寒(Håkan Friberg),因中文选修人数减少无法开课,已于2020年不再担任中文教师,转而从事英文教学工作③。调研显示,近年新移民和部分第二代移民选修中文课程的人数有所增长。来自中东或者欧洲其它国家的新移民进入瑞典高中学习,他们大都从未学习过法语、德语、西班牙语,但大部分语种不在高中阶段开设零起点课程,因此高中阶段零起点的中文课程成为他们新的选择。

2.1.3 本土中文教材数量有限

目前瑞典中小学主要选用瑞典本土中文教材《来吧》和《中文好学》(Kinesiska)。2008年Henrik Bengtsson和傅林寒针对高中学生的特点编写了瑞典第一本高中中文教材《来吧》,实现了瑞典本土学校中文教材零的突破。Tin Chau Tsui和王梅霜(Meisang Wang Fredmark)在荷兰本土中文教材《中文好学》的基础上,编译了瑞典语版本,并于2010年由瑞典最大的教材出版社Liber出版。大部分中文教师会为学生补充学习材料,甚至少部分教师完全使用自编材料。虽然中国国内已翻译了部分瑞典语版本的中文教材,但因购买渠道不畅以及教材无法与瑞典中文教学标准对应等问题,中文教师仍倾向于使用本土中文教材。

2.2 高等教育阶段的中文教学

瑞典大学课程申请中心网站(Antagning.se)⑤ 课程数据显示,2022年秋季学期瑞典7所高校共开设89门中文课程。瑞典高校共计6个本科培养项目、12个硕士培养项目和3个博士培养项目开设中文课程(详见表3)。

2.2.1 瑞典高校三类中文课程及其特点

瑞典高校依据专业设置开设中文课程,中文课程内容各有侧重,大致可分为3类:第一,汉学为主类,该类课程注重汉学研究,每学期教授的课程均包括中文语言训练和学术专业课程。但中国历史、中国传统文化、中国政治等专业学术课程均用英文或者瑞典文授课。斯德哥尔摩大学、哥德堡大学、乌普萨拉大学以传统汉学教育为主,因此所开设中文课程多属此类。第二,中文语言课程为主类,该类本科课程语言课种类较多,对中文语言能力有明确要求,本科前三个学期以语言训练为主,后期才安排中国文学,语言学等学术专业课程。达拉那大学中文系培养本土中文师资,对学生中文语言水平要求较高,所开设课程当属此类。隆德大学亚洲研究与中文专业分属不同学院,双线并行,以上2种类型中文课程均有开设。第三,复合型专业中的中文课程,该类课程课时较少,对中文能力要求较低,通常用英语或瑞典语教授历史、文化、经贸、国际关系、工程等专业课程,林雪平大学所开设的中文课程当属此类。

2.2.2 高度灵活的中文本科课程,各高校互认学分

瑞典高校面向瑞典公民和欧盟其他国家公民提供免费教育。瑞典各高校中文系虽依据专业设置制定了课程计划,但最终由学生自主决定课程学习计划。瑞典学生可跨校申请本科课程,采用欧洲学分互认体系①, 瑞典大部分高校均互认学分。学生需在毕业前选定在哪所高校获得毕业证书,并按照毕业要求完成该校中文及中文相关专业规定的必修课程。此后,学生对照已修课程完成学分对接及补修,在最后一个学期在该校申请“中文本科毕业论文”课程。学生在哪所高校完成“本科毕业论文”课程,即获哪所大学本科毕业证书。因此,学生有极大的选择权,他们可以通过尝试不同大学的课程来选择适合自己的中文系。学生虽可跨校申请本科中文课程,但因各校中文系的课程设置各有侧重,学生跨校选修时通常需“补课”才能跟上学习进度。

2.2.3 瑞典高校提供近百门中文课程,部分课程施行课包制

瑞典高等教育机构所开设的大部分课程均面向全社会开放,学生可在瑞典大学课程申请中心网站(Antagning.se)搜寻课程信息②。瑞典达拉那大学共开设20门中文课程,是瑞典开设中文课程最多的高校。部分瑞典高校中文课程施行课包制,比如斯德哥尔摩大学的“中文I”仅一门课就有30个学分,该课程包括5-6门子课,学生可按自己的学习计划安排子课程的学习进度,但要修完所有子课才能获得“中文I”这门课程的所有学分,因此学生会出现多个学期反复选修“中文I”的情况。部分高校为使课程安排更灵活,同时兼顾教学安排系统性,将课包学分降至15学分或7.5学分,少部分学校直接将子课作为独立课程供学生选择。

2.2.4 双专业的中文师资培养模式

瑞典中文师资培养主要集中于瑞典达拉那大学和隆德大学。绝大部分瑞典高中教师需同时教授两个不同的学科,“中文 + 英文”或“中文 + 数学”为常见的专业组合。因此,瑞典中文师资培养也对两个学科进行了区分,学生在校学习时即可选择一个学科作为主修专业,再另选一个学科作为副修专业。达拉那大学开设本硕连读的“高中中文教师教育”专业,学制5年,学习者可将中文作为主修专业,学习者需完成3个学期的中文语言和语言教学法的学习,3个学期的副修专业课程,以及3个学期的实习课程和教育学相关课程,最后1个学期用瑞典文撰写跟中文教学相关的毕业论文,方可获得高中中文教师教育硕士学位及高中教师资格证书。隆德大学只能将中文作为副修专业,必须再选择“英文”或“数学”等其他科目作为主修专业,毕业时不要求撰写跟中文教学相关的毕业论文。母语为非瑞典语的中文教师,需获得瑞典教师教育相关专业学位,且瑞典语需达到“欧框”规定的C1水平,方可申请瑞典教师资格证①。

2.3 成人教育学校的中文教学

瑞典的成人教育较普及,成人教育学校数量多,其中影响较大的有“人民大学”(Folkuniversitetet)② “公民学校” (Medborgarskolan)③ 和劳动者教育联盟(Arbetarnas Bildnings Förbund)④。除了英语、法语、德语、西班牙语等语种外,中文也是这些机构重要的授课语种。上述机构开设的中文课程难度对应“欧框”A1-C2,学习者需要付费参加中文课程学习。

3. 华文教育现状

瑞典华文教育呈现多元主体共同驱动的特点。瑞典政府在公立中小学教育体系中特设“母语教育”专门课程、瑞典政府出资推动中文“母语教育”;华侨华人团体创办中文学校,推动中文语言学习和中华文化传承;华侨华人家庭多种方式获取中文教学资源,协力推动华文教育发展。依据中文教育的组织者,瑞典华文教育大致分为以下三类: