汉语完句范畴层级系统研究

作者: 刘星宇

[关键词] 完句范畴;制图分析;层级系统;锚定;优先级

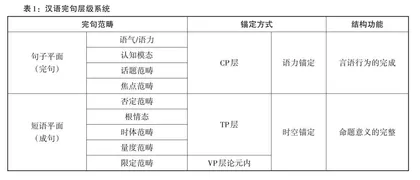

[摘 要] 本文聚焦于汉语完句范畴描写的层级性与解释的系统性。首先从句子结构与功能的对应性上,将学界一直以来存在争议的“完句系统”分为短语平面的“成句”研究和句子平面的“完句”研究。接着,运用制图分析,将汉语完句范畴在句法树上按照功能位置自下而上投射,分别是VP-TP层的“限定范畴”“量度范畴”“时体范畴”“根情态”“否定范畴”和CP层的“焦点范畴”“话题范畴”“认知模态”“语气/语力范畴”。在描写之上,文章还讨论了九种范畴之间的关联性和优先级,提出“双层锚定”说和“顶层优先”说。

[中图分类号]H043 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)03-0025-09

1. 引言

汉语中有这样一类“句子”,虽然具有主语、谓语、宾语,甚至也有必要的体标记,但是仍然不能单说。这类“句子”具有一种“不完句效应(incompleteness effects)”,经典的讨论如:“我吃了饭”不好,要说“我吃了饭了”,前者比后者缺少的部分被称为“完句成分”。汉语为什么要研究“完句”问题?一方面,这涉及汉语中一些基础性概念和理论,比如“句子”的定义和“句子的实现”问题,另一方面,完句要求反映了汉语的分析性,特别是短语和句子接口的一些显性功能范畴的价值。

汉语学界对完句问题的研究始于“词组如何实现为句子”这一结构主义重要论题,它自提出以来就引起了广泛的关注。20世纪80年代,这一问题曾被热烈讨论,这一阶段研究重心是描写和归纳“完句范畴”,代表研究有陆俭明(1982)、胡明扬、劲松(1989)、王艾录(1990)、杨成凯(1993)、孔令达(1994)、贺阳(1994)等,归纳的手段和范畴少至2个,多则13个。90年代后期,汉语学界对完句问题的思考转向了对“为什么汉语要有这些完句范畴”的解释研究,代表性解释有“信息论”(孔令达,1994),“有界与无界”(沈家煊,1995)等。21世纪以来,形式学派主张从句子的内部结构出发,将句子的结构和功能一一投射在句法树上,尝试对传统研究的完句范畴进行语言内部的机制说明,往往将完句原因归结为某一种或某几种功能范畴。代表研究有“时制与焦点锚定说”(Tang & Lee,2000)、“标句范畴说”(胡建华、石定栩,2005)、“时间锚定说”(Tsai,2008)、“双向限定说”(蔡维天,2019)、“完句范畴假说”(熊仲儒、杨舟,2020)等。最新的研究还包括性质形容词程度语义对完句影响的讨论(袁毓林,2022),以及光杆形容词作谓语受到基于焦点的语音制约的完句研究(张慧丽、潘海华,2022)等。

到底有哪些完句范畴?到底是单因还是多因?更清晰、更系统性地描写和解释汉语完句问题是本文的研究目标。

2. 汉语句子特征与完句二分

2.1 汉语“完句”研究争议

什么是汉语的“句”?对这一问题的回答直接决定了“完句”的研究对象和目标。目前学界认为汉语在句法上主要的研究单位是静态的“句子”或“小句”,而在使用中的句子单位是动态的“句子”(陆镜光,2006)。汉语“完句”的早期研究中静态(无语境)的“句子”研究成果较多,使用(在语境)中的“句子”研究成果相对较少(贺阳,1994)。

对于“完”的讨论更为复杂。结构主义的研究主要关注句法结构和语义的完整度,但不同研究者可能持完全相反的观点。例如,胡明扬、劲松(1989)提出,“非独立句段在语义上是完整的,但是在结构上是不完整的”,而李泉(2006)认为,“绝大多数非自足句是因为语义上不够明确、不够完整因而不能自主成句”。那么,“完句”究竟是“句法上的完整”还是“语义上的完整”?

本文认为,对这一问题的回答需要从句子的根本性质出发,只有既实现了小句结构完整又能实现有效意旨表达的才是理想的“句子”,也就是本文要讨论的“完句”。

2.2 制图理论与句子结构

20世纪80、90年代,许多研究表明,短语和小句具有丰富的内部结构。与最简方案相对,制图理论强调了句法结构的丰富性和复杂性,并试图提供这种复杂性的现实描写,最终得到人类句法结构图谱(structural map)。句法制图假设所有的句法核心都能投射出子树(sub-tree),功能范畴是成熟的(full-fledged)句法核心,能够投射出自己的短语类别。生成语法当前的假设下,句子的结构包含三层:CP(话语层)——IP(屈折层)——VP(论元层),每一层都是X-bar的实例模式(Cinque & Rizzi,2012:51)。

论元层主要表达基本论元结构关系,传统上称为“短语”,不能成句,屈折层在论元结构的基础上增加了时制参照和根情态等部分,可以表达命题性内容,是句子实现的备用材料,但是仍然不能直接运用,还是属于短语层,只有到CP层才能实现为句子。CP层能表达两种信息,一种面向外部,标记了句类信息并可以由更高级选择器(selector)选择;另一种面向内部,命题的内容嵌入了C,可以看作是命题内容和话语之间的接口。

CP层有丰富的层级结构,在不同语言中可能有不同的实现方式。Rizzi(1997)以意大利语为蓝本,认为构成小句的左缘(left periphery)似乎不止一个X-bar图式,于是将CP层分裂成不同的功能投射,从左到右的结构为:“ForceP…TopicP*…FocusP…TopicP*…FinP…IP”(Rizzi,1997:297)。我们认为汉语也可以作类似的CP分裂。

2.3 完句二分系统

对应于句子在结构和功能上的一体两面,我们认为应该以“标句C”为界将完句问题区分为两大部分:C之下的短语层和C之上的句子层。与之相应,传统研究中在C之下的完句范畴可以用“成句”来命名,即构成小句;而句子左缘和话语功能相关的层级范畴是句子平面的完句范畴。顺便提一句,本文暂不讨论句子之上可能存在的“止句”范畴。①

对汉语完句范畴的系统描写是本文的研究目标之一。运用制图框架描写可以突破传统平面多线的范畴归纳,可以更清晰地看到各句子范畴在结构树上的层级高低关系。每项完句因素在句法树上都占据一个功能核心,不同功能核心在完句上的优先级不同,不同完句核心之间存在距离远近与可能的互动关系,我们将在下面两节展开说明。

3. 汉语完句范畴制图描写

前人的研究告诉我们,不同的句式有不同的完句范畴,相同的句式可以有多种完句范畴,同一种完句范畴可能有不同的句法表现。因此,我们需要对相关完句因素进行系统描写。本节从短语平面到句子平面,按照层级由低到高,共描写了九种完句范畴。

3.1 短语平面完句范畴

汉语短语平面的完句范畴主要是指CP层之下除了词汇核心和基础论元之外,影响句子成立与否的句子必有成分。究其原因,汉语需要这些成分是因为汉语缺乏显性的形态标记,需要用词汇形式或相关功能范畴以实现与限定小句对应。

3.1.1 限定范畴

“盛碗里鱼”不好,要说“盛碗里两条鱼”,“两条”属于数量范畴帮助完句(沈家煊,1995)。“有界与无界说”的解释是“鱼”本身是类指,属于无界名词,“两条鱼”是通过数量限定了“盛到碗里”这个动作的对象,变成了有界的名词,使得整个事件成为了一个合法的有界事件。Longobardi(1994)提出,只有投射为DP的名词才能拥有指称(reference),拥有指称的名词才能进入句子层面,充当论元。从句法树结构来看,所有名词NP都要受到限定核心D的扩展,D是指Determiner(限定成分),能够扩展光杆名词成为具有指称性名词短语的功能性成分就是D,见例(1)。

(1)[DP [] [D [D] [NP [N [N]]]

汉语的D范畴属于隐性范畴,在分布式形态学的研究中,数量短语、指示语、指称表达等范畴都是可以提升到D的位置,使得D在语音层面有形式输出。所以例(2b)和(2c)中的“条”与“两条”都属于限定范畴完句。

(2)a. *盛碗里鱼 (光杆名词)

b. 盛碗里条鱼(量名结构)

c. 盛碗里两条鱼(数量名结构)

值得注意的是,传统所谓的数量范畴NumP/QuantityP属于论元内部的功能范畴,理论上和完句没有必然关系,只有核心移位到D的数量词才和完句相关。

3.1.2 量度范畴

汉语光杆性质形容词作谓语时,不能独立成句,所以传统认为例(3b)和(3c)属于程度副词帮助完句。

(3)a. *张三漂亮

b.张三有点儿/很/非常/特别漂亮 (程度副词)

c. 张三漂亮极了/得不得了(程度补语)

袁毓林(2022)认为性质形容词表示事物的有关属性程度的极性值,但其极性区间模糊等语义上的限定不足,使其单独作谓语后造成了一种表达不足的语句形式。朱德熙(1982)谈到汉语状态形容词独立作谓语的能力比性质形容词能力强,是因为状态形容词具有“量度”的特征,“冰凉”和“雪白”相对于“凉”和“白”有明显的量度特征。熊仲儒(2013:97)认为这种形式的实质就是给性质形容词加上“量度”范畴特征。从结构投射来看,Degree作为量度范畴的核心,选择了形容词短语(AP或aP)作为自己的扩展对象,如例(4)。

(4)[DegP [] [Deg [Deg] [AP [A [A]]]

DegP是形容词谓语句和以形容词为核心的比较句中的必有完句范畴。

3.1.3 时体范畴

任何句子的解读必须要有时间参照。时制(tense)标记着参照时间和说话时间之间的关系;时体(aspect)标记事件时间和参照时间的关系,动词本身的词汇体也和时间解读有关。时制节点在句法推导上解决主语的论元位置和赋格问题,英语有明确的以形态为标准的时制系统,汉语的时制缺乏形态,属于隐性范畴,汉语表示时间性主要依靠词汇性情状表达和丰富的体范畴。体范畴是扩展动词性短语的功能范畴。“体”包括“外部体”和“内部体”,“外部体”指说话者观测某个事件或状态的角度,亦称视点体(viewpoint aspect);“内部体”是指词汇本身的情状类型。Vendler(1957)将动词分为“状态类”“活动类”“完结类”“达成类”四种情状,不同情状的时间参照要求不同。时和体在非特殊语境中必须出现以定位这句话的时间参照,所以当句子缺乏必要的时间参照时,不能成句,时体范畴是动词成句的必有范畴。下面例(5)中划线部分属于时体完句范畴。

(5)a. *张三跑步 a. 张三跑了步

b. *张三养狗 b. 张三养过狗

c. *张三坐 c. 张三坐着

d. *张三写信 d. 张三写完信

3.1.4 根情态

模态词也是最早被关注的完句范畴之一。在非特殊语境中,单说“张三笑”不好,加上一些助动词或者模态词就可以完句,如例(6):

(6)a. *张三笑

b. 张三想/能/会笑

c. 张三可以/应该/必须/笑

在传统分析中,例(6b)划线部分属于动力情态完句因素,(6c)划线部分属于道义情态完句因素。蔡维天(2010)对汉语模态范畴进行制图分析,三分模态分别对应句子的VP、IP、CP层。能愿助动词,如:“想、要、愿意、能、会”在VP层,和内主语的主体意识(subjectagentivity)限制有关。义务模态副词,如:“应该、可以、必须”在TP层,受到外主语(句法主语)对客观环境条件的基准认识的限制。这些属于CP层之下的模态词,传统也称为“根情态”。