人称代词对心理模拟视角的影响

作者: 王慧莉 赵晓敏 顾倍先

[关键词] 视角选择;心理模拟;人称代词;具身语言认知

[中图分类号]H08 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2022) 01-0053-09

1 引言

在阅读过程中,人们是如何加工语言的?这个问题在认知科学领域引起了广泛的讨论。传统的认知观表明语言是符号的、任意的、非模态的。非模态符号系统(Amodal Symbol Sys⁃tem) 认为大脑像计算机一样加工语言符号(Fodor et al.,1975),但是这种传统认知观出现了符号接地(grounding) 问题(Harnad,1990)。相反, 具身语言认知观(EmbodiedLanguage Cognition) 指出语言理解基于感知运动系统,人们在理解语言时会重新激活储存在大脑中的前经验,将抽象的语言符号与真实世界中的身体经验相接(Glenberg & Robert⁃son,2000)。人们的认知与外部世界有着密切的联系,在阅读过程中,人们会自动激活先前的身体经验来模拟句子描述的感知、动作、情感内容(Barsalou,2008)。语言根植于感知运动系统,身体对认知加工有直接影响,知觉和运动系统在概念的形成和理性推理中起基础性作用,读者在语言理解过程中会模拟语言所描述的情景(王寅,2005;叶浩生,2010,2017)。也就是说,在阅读过程中,人们会再次激活他们的身体经验。具身语言认知观认为,语言理解的过程涉及到被描述的对象、动作和知觉信息的心理表征(Barsalou,1999;Glenberg & Gal⁃lese,2012;Glenberg & Robertson,1999;Glenberg& Robertson,2000;Zwaan,2004a)。具身认知拓展了传统的认知观,认知加工不仅立足于身体,还与外部环境有着密切的联系。大量实验研究证明,在单词和句子理解过程中,人们将文本中描述的知觉或运动信息纳入心理表征(deKoning et al., 2017; Hoeben Mannaert et al.,2017; Hoeben Mannaert et al.,2020;Kang et al.,2020;Savaki & Raos,2019)。人们会自动模拟物体的知觉属性,例如,对“天空中的鹰”和“巢中的鹰”形状的心理表征就有很大的不同(Zwaan et al.,2002);“把铅笔放在抽屉里”和“把铅笔放在杯子里”在理解过程中暗含了两个不同的方向(Stanfield & Zwaan,2001)。

人们在加工语言时,会产生文本所描述情境的心理表征(Zwaan, 2008; Zwaan & Radvan⁃sky,1998)。在阅读过程中,文本中事件的视角信息也会在句子理解过程中被模拟,从而影响读者的心理表征,但是视角是如何影响语言理解过程中心理表征的呢? 具身语言认知观表明,当读者加工词汇、语法等抽象符号时,这些语言符号的知觉和表征信息会被激活,这些激活的表征会被整合(Zwaan,2004b)。因此,视角的心理模拟可能与文本中的语言符号有关,语言符号会调节心理模拟的视角。语言符号是读者感知和模拟所描述事件或情景的重要因素。有研究表明,人们在描绘事件时采用动作执行者的视角,通过激活对动作的运动模拟,读者从第一人称视角自发模拟语言描述的事件,语境中的信息也会影响读者的心理模拟。此外,有研究发现,空间视角的选取是一个灵活的过程,空间视角选取的灵活性表现为人们可以从自身角度和其他空间角度来模拟文本中的事件建立语言理解的情境模型,这些情境模型可以作为动作模拟的基础,在这种模拟中,读者会采用特定的心理模拟视角(Beveridge & Pickering,2013)。

在语言理解过程中,人是沉浸式体验者,包括知觉、运动和情感体验在内的符号以动态的方式沉浸在所描述的情境中(Zwaan,2004b)。许多学者关注人称代词在叙事中的作用。他们认为人称代词可能会影响读者对故事的沉浸感。读者可以通过扮演一个观察者的角色或采取其中一个角色的视角来沉浸在故事中(Brunyé et al.,2011;Creer et al.,2019; Dit⁃man et al.,2010;Hartung et al.,2016)。行为研究的证据支持读者从动作执行者的视角或外部旁观者的视角在心理上模拟文本描述的事件(Beveridge & Pickering, 2013; Brunyé et al.,2009; Brunyé et al., 2011; Sato & Bergen,2013)。语言变化可能会改变语言加工和理解过程中知觉信息的心理模拟。根据语言理解的具身观,读者倾向于从句子主语的角度构建心理模拟。读者在阅读带有主语人称代词的句子时,人们倾向于从内部或外部的角度模拟动作或事件的角度。当句子中有第一人称和第二人称代词,如“我”或“你”时,读者会从内部视角,即从动作执行者或施事者的视角来模拟情境。当句子中使用第三人称代词“他”,读者从外部视角进行了心理模拟,即旁观者或观察者的视角。

一些行为研究已经证明,人称代词可以调节读者在对文本描述事件的心理模拟中视角的选择(Brunyé et al., 2009; Ditman et al.,2010;Sato & Bergen, 2013)。研究发现,在简单句子中,读者在阅读包含第一人称“我”和第二人称代词“你”的句子时倾向于采取内部视角来进行心理模拟,而“他”之类的第三人称代词可能从外部的视角促进心理模拟。例如,在理解“你在切番茄”和“他在切番茄”这句话时,读者对“切番茄”这一动作有两种不同的感知;对于有第二人称代词的句子,读者会从动作执行者的视角模拟切番茄的动作;而对于第三人称代词的句子,则采用动作观察者的视角(Brunyé et al.,2009;Sato & Ber⁃gen,2013)。然而,当主语人称代词被省略时,代词视角的一致效应也会消失(Sato & Ber⁃gen,2013)。因此,当句子中没有明确提到主语时,省略的主语代词可能不会被整合到心理模拟中。这些发现表明,人称代词会调节被试对文本描述事件的感知模拟信息的视角模拟。

但有研究表明,在语言理解过程视角的选取不是普遍存在的。Brunyé & Ditman (2011)复制了阅读简单动作句子时,人称代词对视角选取的影响。研究发现,视角的选取对语言理解来说不是普遍的或必要的,而是受叙事语境和个人沉浸于所描述事件的程度的影响。虽然被试能够正确完成实验任务,但大多数读者在回答理解问题时并没有表现出预期的视角调节模式。此外,de Nooijera 等人(2015) 研究表明,在语言理解中,视角信息对心理模拟的影响不大。Hartung等人(2017)研究结果表明,视角的选取不受文本信息的影响,而受到个体偏好的影响。人们在构建情境模型时可能会有不同的视角选择偏好,而情境模型会影响理解过程中大脑网络的参与。

语言加工是一个动态的、复杂的过程,不同的语言会产生不同的加工方式,汉语在代词的使用以及句法结构上和世界上其他语言有很大差异。Huang (1989:186) 认为汉语属于代语脱落型语言(pro-language),其句子的主语在一定的语境下可以省略;而非代语脱落型语言(non-pro-drop)的句子主语通常不能省略,如:英语(Chomsky,1981:314)。在汉语中,句子主语的省略涉及的是语境层面而不是语法水平,汉语句子中省略的主语可以通过上下文语境来推断。由于语言使用习惯的差异会导致语言加工方式的变化,汉语在代词的使用上与英语和日语有所不同,然而很少有研究在汉语语境中验证人称代词在心理模拟中的作用。不同的社会文化背景会产生不同的认知方式(Markus & Kitayama,2010;Valanides et al.,2017),认知方式的个体差异会影响视角的心理模拟(Vukovic &Shtyrov,2017; Vukovic & Williams,2015),那么人称代词在不同语言背景中对心理模拟视角的调节作用也会存在差异,但据我们所知,目前国内尚未有学者探讨这一问题。因此,本研究采用句图匹配范式,探讨汉语句子理解中,人称代词对心理模拟视角选取的影响。通过在汉语语境中研究人称代词对心理模拟视角的影响,本文在一定程度上可以为具身语言认知观增加实证证据,从而进一步验证语言理解的具身观。

本研究采用句子-图片匹配范式,通过分析被试的反应来探讨在语言理解过程中,人称代词在多大程度上调节心理模拟视角的选择?在句子-图片验证任务中,被试先阅读含有物体或事件知觉信息的句子,然后判断所描绘的物体或事件是否与句子中所提及的知觉信息相符。我们设计了两个实验,实验一探讨在加工汉语句子过程中,人称代词如何影响视角的模拟? 根据先前的研究结果(Brunyé et al.,2009;Sato & Ber⁃gen,2013),我们假设被试在阅读包含人称代词的句子时,会采用特定的视角进行心理模拟,当图片的视角与人称代词隐含的视角一致时,被试的反应更快。在实验二中,我们省略了刺激句的主语,旨在探讨省略主语代词的汉语句子是否会促使读者在语言理解过程中采取特定的心理模拟视角。我们假设虽然汉语允许在一定的语境中省略主语,并且可以根据语境推断出省略的主语,但是在汉语句子理解过程中,被试不会选取特定的视角进行心理模拟。

2. 实验一

2.1实验方法

本研究中,刺激句的主语分别有第二人称和第三人称两个版本。实验图片分别以内部视角(动作执行者的视角) 或外部视角(旁观者的视角) 呈现。本研究采用了经典的句图匹配范式,让被试认真阅读一组句子(一半以第二人称代词作主语,一半以第三人称代词作主语),在图片出现之后尽可能快速、准确地判断图片是否与句子所描述的动作相匹配(一半是内部视角,一半是外部视角)。被试通过按下键盘按键来作出反应(“J”表示肯定,“F”表示否定)。

2.1.1被试

实验一招募了64 名母语为汉语的学生(男32 名,女32 名;M=22.89,SD= 2.30),均为右利手,视力正常或矫正至正常。实验结束后,所有被试都得到了一份小礼物。

2.1.2句子材料

本实验共有24 组刺激句,每组句子分别有第二人称和第三人称主语两个版本。此外,实验中还有24 组填充句和12 组练习句,一半用第二人称作主语,一半用第三人称作主语。每组句子都用包含第二人称或第三人称主语的句子构成一个简短的上下文。在本研究中,每组刺激句包括三个句子,这三个句子的主语统一,要么是第二人称主语,要么是第三人称主语。具体地,第一个句子是对主语职业的描述;第二个句子是对事件发生类型的总体描述,也就是这个职业所从事的工作背景,以此作为事件发生的背景,不涉及到具体动作的执行;第三个句子是对主语所执行的具体动作的描述,并用现在进行的标记强调事件正在进行,即此刻正在发生的具体动作,这也是实验中的关键句。为了突出强调句子的主语,在刺激句中每个句子的主语位置都会重复人称代词。在第二人称条件下,刺激句中每个句子都以第二人称代词“你”作主语;在第三人称条件下,首句以一个简单中文名字(例如:小波) 开头,其他两句话以第三人称代词“他”作主语。主语的重复使用加强了被试阅读过程中对人称代词的理解和加工。

例如: 1 (a) 你/小波是图书管理员,

1 (b) 你/他在查看借阅日期,

1 (c) 此刻,你/他正在翻书。

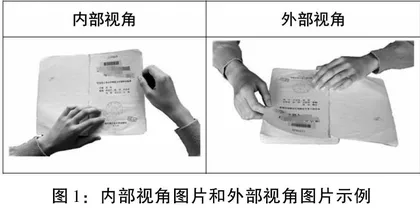

2.1.3图片材料

与24组实验句相对应,本实验准备了24组实验图片,在这些图片中,一只手正在执行句子所描述的动作,一半的照片是从动作执行者(内部) 视角拍摄的,另一半是从动作观察者(外部) 视角拍摄的。此外,我们在填充句后选取了24张与句子描述内容不相关的图片,以平衡每个条件下的肯定回答和否定回答。另外,还有12张练习图片对应12 组练习句,一半是内部视角,一半是外部视角。图片中执行动作的手都尽可能中性(没有戒指,不留长指甲,未涂指甲油等),这样被试就不会把手当成是男性的手或者女性的手。