认知转喻能力在对外汉语词汇教学中的效用研究

作者: 孙毅 周锦锦

[关键词] 认知转喻;对外汉语词汇教学;实证研究;教学策略

[摘 要] 转喻被认作一种深层次认知手段,对于人类认知思维方式和概念知识结构可施加直接乃至根本影响。本文试图将认知转喻这一新型理论工具应用于对外汉语词汇教学实践,主张培养和运用转喻能力对于激发学生学习兴趣,提高其汉语水平作用显著,并采用定量研究和定性研究相结合的研究方法验证这一假设,为培养留学生汉语转喻思维能力,提高对外汉语词汇教学效果提供针对性策略。

[中图分类号]H193.4 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2022)03-0030-09

1. 引言

近年来认知语言学视阈下的隐喻研究如火如荼,与此形成鲜明对比的是当前学术界研究的理论触角似乎并无过多触及与之相关的转喻及其在语言学习中的培养。Lakoff和Johnson(1980)曾对转喻的重要性在其广为人知的著作中予以论述,他们明确表示,在人们日常书面表达和口头交流中,转喻无时无刻不在发挥着重要作用。

当今世界,汉语语言和中华文化以其丰厚意蕴正迅速引发全球关注,世界范围内伴随我国综合国力的提升而兴起的汉语热俨然成为一种流行态势。汉语作为第二语言的教学这一课题也迅速升温,备受瞩目。词汇在语言教学中居于要位,汉语词汇是对外汉语教学的首要环节,由于汉语词汇量大,内涵隽永而表现变化多端,对于大部分汉语初学者而言,词汇学习素来是一大难点和学习症结,其对留学生的整体汉语水平有着一定的影响乃至制约作用。转喻能力作为认知语言学大厦内不容忽视的巨型建筑之一,并不脱离其他模块,而是人类认知能力这一系统的重要组成构件。认知转喻能力的形成与发展为汉语中复杂词汇的识解提供了通达之径的同时,也为词汇教学发展增添了新的活力。因此,将认知转喻能力培养与对外汉语词汇教学相结合,探索认知转喻能力在对外汉语词汇教学中的具体效用,对于激发学生学习汉语词汇的兴趣、提升其汉语水平具有重要的理论和实践意义。

2. 文献梳理

2.1 认知转喻能力理论研究概述

作为认知转喻学的核心概念,转喻的相关研究最初发起于修辞学领域。真正开拓了一条转喻研究的全新道路,证实并推崇转喻在认知语言学中的地位的是莱考夫和约翰逊两位学者,正如两位(Lakoff & Johnson,1980)所言,转喻绝对不是少数极具天赋的人或者诗人的专属,它在常见的书面语或者日常口语中均有涉及,允许我们借用一个事物来指代另一个与之相关的事物。该观点将长久遭到忽视的转喻的认知功能一度强调到了极致。

本文研究重点在于探索认知转喻能力在对外汉语词汇教学中的具体效用。Scott(2009)最初在其论文中将“转喻能力(Metonymic competence)”译为“借喻理解能力(Metaphoric comprehension)”,并将转喻能力从另一角度理解为对转喻词的识别和理解过程,在此基础上提出了新的语言和交际理论,即须将转喻概念作为重点来关注。Denroche(2015)在其专著《转喻和语言:语言加工新理论》(Metonymy and Language:A New Theory of Linguistic Processing)中进一步发展了“转喻能力”这一概念,更为详细地解释了转喻这一快速理解语言的机制,并深入分析了转喻是如何实现这一微妙而灵活的过程的。李克(2013)在对隐喻能力和批判性转喻的综合性对比分析的前提下,表明要想培养转喻能力应包括5个基本要求:“一是对其进行合理描述;二是对其展开恰当解释;三是能够充分理解和全面评价转喻;四是能够创造和使用转喻;五是正确从宏观和微观角度综合看待事物。”在此基础上,他指出转喻这一重要的认知工具是语言教学的不二法门,不仅应该为每个语言学习者所必备,也应该成为人们语言交际过程中的有力武器之一。基于上述国内外学者的观点,我们可以看出,转喻和隐喻一样,不仅是一种实践意义上的交际和应用方式,本质上也是人类基本的思维和认知能力。

2.2 认知转喻能力与对外汉语词汇教学

对外汉语教学是第二语言教学(Second Language Teaching)的一种。汉语作为第二语言的教学过程实质上就是非母语的汉语学习者学习和认识汉语词汇的过程。与此同时,将转喻能力和语言教学相结合的研究才刚刚拉开序幕。对于刚接触汉语的国际学生而言,建立汉语与其母语的联系难度较大。因此如何正确掌握汉语语言结构的认知准则亟待解决。

总体而言,将认知转喻能力应用于对外汉语词汇教学的积极意义主要体现为以下几点:

第一,减少对汉语转喻词汇和一词多义现象的理解和掌握难度。

人类的思维和语言本质上是转喻的。作为人类社会基本且重要的认知模型之一,转喻思维在词汇建立过程中起着不可估量的作用。它作为词义的基本扩展途径为汉语不同词语、不同义项之间的多样性联系提供了必要的前提和基础,并使人们由此全面、深刻地认识到词汇之间复杂的内在联系。因此使用转喻来分析词的组成将有助于学生更好地理解汉语转喻词汇的形式和内容,继而厘清词汇之间更深的语义联系。

第二,有助于提升汉语转喻词汇学习水平和表达能力。

转喻能力的实质是理解和使用转喻表达的能力。因此,理解和使用词汇的过程实质上也是接受目标语言思维和发展转喻能力的过程。学生具有汉语交际能力的明确标志之一是能够通过汉语转喻理解并使用目标语言。随着学生转喻能力的逐步提升,他们运用汉语语言思维的能力也会得到相应提高,进而汉语沟通和表达能力在此基础上也随之得以跃升。

第三,有助于在学习汉语转喻词汇的基础上掌握相关文化知识。

转喻词汇表述总是或多或少地传达着相应国家或地区的本土文化,汉语转喻词汇也不例外。因此,在汉语教学过程中,为使学生能够更好地理解不同转喻类型,教师需要适时引入相关文化含义。在整个语言系统中转喻在某种程度上已被固定为转喻的概念形式,并以特定语言的形式反映出来。因此,学生可以将汉语词汇转喻当作特殊的一面透镜以加强对中国文化的深入理解。

在此基础上,笔者认为无论是基于理论意义还是实践价值的角度,将转喻能力应用于对外汉语词汇教学过程的研究都极为必要,亟待展开。

3. 认知转喻教学实施前后对比实验研究

3.1 实验目的和对象

结合认知转喻学相关理论和前人的研究成果,本实验尝试性提出假设:认知转喻能力在对外汉语词汇教学过程中的恰当应用能够有效促进学生对汉语转喻类词汇的理解和应用,在此基础上切实提高对外汉语词汇教学实效。

本研究的被试为某大学汉学院来自日本、泰国、韩国等国家和中亚地区的30名留学生,其汉语学习时长均为3年,汉语水平基本为中级。之所以选取中级水平的汉语学习者,是因其已具备一定的语言基础和认知能力,能够对基本的汉语词汇进行认知加工。结合具体实验要求,教学时长设置为三个月。其中A班作为对照班,对其采用传统教学方法(如图片法、翻译法等)进行词汇教学。B班作为实验班,为其开设汉语转喻名词专题课,并向相关授课教师提前说明与转喻能力教学有关的事项,让汉语教师在了解转喻能力教学方法的基础上有意识地运用转喻理论开展词汇教学。为防止遗忘等其它因素对教学效果产生影响,后期拟定期对学生进行转喻能力测评(课堂提问或问卷测试)。

3.2 实验方法

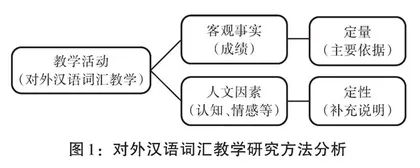

笔者在主要采用定量研究方法的基础上,加入半结构化访谈以补充前者所存在的局限和不足,以期使最终的实验结果更为确信和可靠。这一具体思路如下图所描述:

3.3 实验步骤

本研究以学生对汉语转喻名词测试的成绩为因变量,同时将不同词汇教学方法作为自变量,即传统词汇教学方法和应用转喻理论的词汇教学方法。具体流程如下图所示:

教师在教学前需根据不同的教学内容,对指定的教学材料设计两份不同教案,其中A班延续采用传统的如翻译法、直接法等教学方法;B班即实验班则有意识地进行转喻能力教学,利用转喻思维逐步引导学生,在教学过程中培养学生的联想意识从而提高学生的词汇理解能力。操作步骤大体如下:

(1)实验伊始,教师向B班的学生阐明教学目标和要点,并着重培养学生对转喻思维的认知。通过初步的转喻实例向学生解释陌生抽象的概念,激活学生的转喻意识,在此基础上深入全面地解释转喻理论,奠定其学术基础。而对A班学生(对照组)则继续按照传统的教学方法教授词汇。

(2)在实验过程中,教师有意识地训练B班学生对于转喻的识别以及理解,具体标准包含:识别转喻名词的过程、提取转喻的速度及其解释的准确性。例如借助思维导图、视频资料等深入向其讲解汉语转喻词汇的不同意义和具体引申过程,课后安排学生从课本或其他平台寻找一些类似课堂教学中的词汇转喻,并相互交流。鼓励学生尽可能多地使用转喻,并尝试创建自己的转喻词汇系统。

(3)实验结束后,采用问卷测试的方式对实验组和对照组的学生同时进行评估,分别对两个班级的词汇成绩进行独立性和配对检验,通过数据判断两组学生的转喻能力差异以及转喻对词汇教学的具体影响。

在此设计基础上,结合实际情况,笔者于2020年11月期间在某大学汉学院汉语教师的帮助下,利用在线平台对两个班级进行实验前测试。完成转喻名词专题教学后,以问卷测试的形式对两个班级进行实验后测试,问卷在规定时间同时发放,以避免其他因素对实验结果的影响。测试题型包含单选题(共50分,每空5分)、填空题(共30分,每空6分)和问答题(造句形式,共20分,每空10分),三种题型的设置分别考察学生对汉语转喻词汇的识别、理解和运用能力。测试完毕后,30份试题全部收回。借助SPSS23.0软件统计分析两个班的成绩,对数据进行有效解析。在此基础上,探讨将转喻能力应用于汉语词汇教学是否有显著效果。

3.4 实验结果

3.4.1 定量分析

(1)实验前测结果

在正式进行教学实验之前,为了证明实验被试汉语词汇学习水平是否处于同一层次,笔者对A班和B班的学生统一实施了汉语水平前测。以此为基础,将A、B两个班级学生的前测成绩分别录入SPSS 23.0分析软件,并对A、B两个班的前测成绩进行t值检验,结果如表1所示:

基于表1可以看出,A班的平均成绩为82.933分,标准差为9.24636,B班平均成绩为80.333分,标准差为8.13868。两个班级的学生平均分差异不大,接着对两个班学生前测成绩进行独立样本t检验,齐性方差检验F = 0.184,p = 0.672,总体方差相等。

A、B两个班学生前测成绩t = 0.817,p = 0.421,大于0.05,实验前A班和B班的学生在汉语词汇学习能力上不存在显著性差异。再将A班学生前后测分数录入SPSS 23.0,得出结果如表2所示:

由表2可明确看出,对照班A班学生在后测中的汉语词汇平均成绩为82.1333分,较之前的82.9333分略有降低,但前后差异幅度不大。由此表明,A班学生在延续采用传统汉语词汇教学方法后,前后分数差别微乎其微。

为了深入考察A班学生实验前后成绩是否存在显著性差异,接下来对A班学生的前后测成绩进行配对样本检验,得出结果如表3所示:

A班学生前后测成绩配对样本检验中t值为0.225,p值 = 0.825,在0.05之上,此时应该对之前的假设进行接受,即认定对照组A班学生的前后测成绩相差不大,也同时说明,继续保留运用传统的汉语词汇教学方式,对学生词汇水平的提升无明显影响。

如表4统计所描述,实验班B班学生平均成绩由前测的80.333提升至实验后的93.667,总体成绩较之前测,获得明显提升。基于以上结果,为了详尽考察B班学生实验前后成绩是否产生明显变化,我们对其词汇前后测成绩进行样本配对检验,详细情况如表5所描述:

对以上B班前-后测结果进行分析,在t值为-6.374的情况下,与之对应的p值(显著性双尾)此时为0.000,低于0.05,因此原假设不成立。