以教师勤学助力学生核心素养发展

作者: 洪从兵

【摘 要】物理教师要不断学习,丰富自己的专业知识,帮助学生形成物理观念;关注科技发展动态,引导学生树立科技强国的远大理想,培养学生的科学态度;注重时代性,创新教学方法和手段,发展学生的科学思维。

【关键词】勤学;核心素养;物理观念;科学态度;科学思维

【中图分类号】G451 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)31-0031-03

【作者简介】洪从兵,江苏省盐城市毓龙路实验学校(江苏盐城,224001)教师,正高级教师,江苏省物理特级教师。

勤学是一种持续学习的心态和习惯,指向对新知的不断追求和探索。新时代教师要养成终身学习的习惯,拓宽知识领域,完善知识体系,以精湛的学识、深厚的素养为学生成长不断地提供源头活水。

在一线教学的教师,往往教学经验比较丰富,但如果不加强学习,仅凭经验教学,会遇到以下问题。一是在当今信息化时代,各种新知识、新科技、新成果层出不穷,如果教师没有及时地学习,不了解最新研究成果,就可能无法帮助学生获取最新知识。二是在课程改革的新时代,如果教师的教学方式缺乏创新性和灵活性,不能适应变化了的学生和时代,就会打击学生的学习兴趣,影响教学效果。因此,教师应不断更新自己的学科知识和教学专业知识,以适应时代的要求。下面笔者结合初中物理教学中的具体案例,谈谈教师如何通过勤学助力学生核心素养的发展。

一、重温学科知识,助力学生形成物理观念

初中是学生学习物理的起始阶段,为了使学习内容更符合学生的认知水平和心理特点,教材对不少物理知识进行了简化处理,但教师在组织教学时不能只局限于教材内容,要从学生后续学习的角度考虑,熟悉高中甚至大学物理中的相关内容,以便更好地助力学生学习,形成物理观念。

以苏科版初中物理八年级下册“摩擦力”教学为例,教材的重点内容是滑动摩擦力和增大、减小摩擦的方法。教师在教学中通常都对本节课的内容进行了拓展,但在拓展时出现了不少有争议的问题,究其原因是对摩擦的本质理解不到位。

问题一是有教师在讲摩擦力时讲到了滚动摩擦力。这是一种错误的认识,滚动摩擦实际上是一种阻碍滚动的力矩。当物体向前滚动时,接触处前方的支承面隆起,而使支承面作用于物体的合弹力的作用点从最低点向前移,正是这个弹力,相对于物体的质心产生一个阻碍滚动的力矩,这就是滚动摩擦。初中生还没有学习过力矩的概念,但教师不能把滚动摩擦讲成一种摩擦力,应该讲物体滚动时所受到对滚动的阻碍作用。这样的处理便于学生正确认识滚动摩擦,从而形成关于滚动摩擦的初步观念。

问题二是教材中介绍滑动摩擦力大小与压力大小和接触面粗糙程度有关,有教师就主观地认为滑动摩擦力与接触面积无关。这种观点还出现在不少相关习题甚至中考题中。其实,摩擦现象的机理十分复杂,必须在分子尺度内才能加以说明。由于分子力的电磁本性,因此摩擦力本质上属于电磁相互作用。在初高中物理学的范围内,为了简化问题,我们通常假设滑动摩擦力与接触面积无关,但是教师没有必要将这一问题讲绝对,以免影响学生今后相关问题的学习与研究,阻碍学生形成科学的物理观念。

当今时代,知识更新的周期越来越短,学生学习的需求越来越多样。作为教师要保持勤学笃行、求是创新的躬耕态度,牢记“学不可以已”的古训,勤于学习、笃行不怠,持续加强学科知识学习,提升自己的专业水平和素养,提高业务能力与教育教学水平,助力学生形成科学的物理观念。

二、关注科技发展,助力学生养成科学态度

我国在航空航天、深海探测、北斗卫星导航等领域取得了很多新成就,它们与物理学科 的知识联系紧密。初中物理教师一定要关注科技发展的动态,将我国在科技发展的新动态、新成就等信息融入、运用到教学中,从而加强对学生的思想教育,培养他们立志为科学事业作贡献的远大理想,助力学生科学态度的养成。同时,教师应熟悉新科技的相关知识,了解其基本原理,确保其准确性和时效性,给学生正确引导,这样才能实现教育目标。

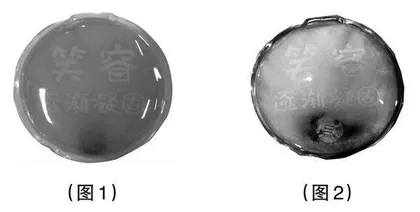

以苏科版初中物理八年级上册“熔化和凝固”教学为例。教学中,教师可以播放航天员王亚平在太空中做的“冰雪实验”的视频,并提问“这一过程是凝固过程吗?”由于学生只是观看视频,没有亲身体验,难以回答。这时教师可呈现与“冰雪实验”原理一样的“掰掰热”(见图1),让学生动手反复掰动金属片,学生会发现“掰掰热”中的物质由液态变成了固态(见图2),同时感受它发热的现象,意识到它不是“冰球”而是“热球”。

这时教师再给学生介绍其中的原理:“掰掰热”中的液体是过饱和乙酸钠溶液,当掰动金属片时,摩擦消除了乙酸钠溶液的不稳定的“稳定状态”,使溶液在金属表面形成微小的晶核并逐渐变大,直至乙酸钠溶液全部结晶。它之所以是热球,是因为结晶过程中的放热。过饱和溶液结晶需要外界“扰动”,而天宫课堂中的冰雪实验的“玄机”在于小棍上的晶体粉末为过饱和乙酸钠溶液提供了凝结核,进而形成结晶。在太空微重力环境中,晶体可以悬浮在半空“自由生长”,从而形成“冰球”。

互联网、大数据等现代信息技术正在深刻改变学生获取信息的方式,与物理学相关的科技成果层出不穷,作为物理教师要时刻关注相关信息,进行学习,并有机地融入物理课堂,让物理课堂充满时代性,激发学生探索自然的内在动力,通过对科技发展相关内容的学习,培养学生严谨认真、对实事求是的科学态度。

三、创新教学手段,助力学生发展科学思维

一些学生难以理解的物理知识,通过传统的实验展示往往无法达到理想的效果。在新时代,教师要学习数字技术等新技术,通过技术创新对初中物理实验进行大胆的创新,更新教学手段,克服学生学习中凭空想象、似有非有、难以理解之问题,提升学生的科学思维素养。

以苏科版初中物理八年级下册“压力”教学为例。学习时,学生可能对压力与重力的区别认识不清,特别是对放在斜面上的物体对斜面的压力小于重力不能理解。初中学生还没有学习力的分解,教师不能从力的分解的角度进行证明。这时,教师可以从力的作用效果来设计实验,帮助学生理解知识,同时培养学生的科学推理能力。可以对实验进行如下改进:先在水平钢尺上放上带有强磁的钩码(见图3),观察钢尺的形变程度;然后抬高钢尺的一端,再次观察钢尺的形变程度(见图4),从图4中可以观察到尽管重力不变,但钢尺形变程度变小,由此推理出压力变小。当然,通过这样的设计,学生对压力变小还没有感性认识,教师还可借助压力传感器进行进一步的创新设计:将重物固定在家用电子秤上,当慢慢抬起电子秤一端时,显示器显示数值逐渐变小,从而帮助学生理解压力与重力的区别。以上的创新实验,通过体验发展了学生的推理能力和论证能力。

- 再如,苏科版初中物理教材的“宇宙探秘”一节。其介绍了宇宙的起源是137亿年前的一次大爆炸,根据“谱线红移”现象可以推断星系在远离我们,证明宇宙的膨胀。对于“谱线红移”证明星系远离我们的知识,学生只能死记,无法理解。在这里,教师可通过音频传感器来演示“多普勒效应”:当发声体远去时,传感器显示的频率降低,即声波的波长变长。教师再说明光同样可以产生“多普勒效应”:当星系远离我们时,我们可以观测到星系发出的光频率降低、波长变长,即“谱线红移”。这样,就能帮助学生理解“星系离我们远去”这一结论,培养学生的推理能力。

随着数字技术和人工智能的发展及其在教育领域的应用,教学方法和手段已发生了显著的变革,这要求身处一线的教师积极投身信息技术与学科融合知识和技能的学习,学会利用数字技术优化、创新教学手段,突破传统教学手段难以解决的难题,通过可视化、数字化的信息增加学生的感性体验,为学生分析问题提供有力的支撑,提升学生的思维能力。

教师要紧跟时代的步伐,通过学习丰富和更新自己的学科专业知识和教学方法,用新思维、新观念、新方法破解教学中的难题,激发学生的学习兴趣,帮助学生形成物理观念,养成科学态度,发展思维能力,提升学生的核心素养,促进学生的全面发展。