高中语文单元学科大概念的形成、拟写与应用

作者: 袁圆

【摘 要】“大概念”在推进单元教学中发挥着“透镜”聚合、“航标”定向、“引擎”驱动的作用。大概念的形成基于对课标和教材的梳理与统整,大概念的拟写基于构建核心学习要素的内在关联和合理的形式表达,大概念的应用基于在“课”的具体运作中进行适度的层级“降解”与“问题”转化。在理念学习和教学实践互动中,应着力发挥大概念驱动学习真正发生、学生核心素养有效提升的积极作用。

【关键词】高中语文;单元;大概念

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)39-0011-04

【作者简介】袁圆,江苏省扬州市江都区教师发展中心(江苏扬州,225200)高中语文教研员,正高级教师,“苏教名家”培养工程培养对象,扬州市中学语文特级教师。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)以前沿课程理念积极引导教师从“经验教学”走向“依标教学”,旨在全面提升学生的语文核心素养。新课标理念的表达中包含了诸多新概念,令人耳目一新。“以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引导,使课程内容情境化,促使学科核心素养的落实”[1]4,这里明确指出了“大概念”在更新教学内容、转变教学行为中的重要作用。

大概念能聚合零散的知识、事实和技能,促进各要素间的相互关联和意义生成,在现实生活真实问题解决中发挥迁移性作用。在学科内部能有效规避“学科知识逐‘点’解析、学科技能逐项训练的简单线性排列和连接”等问题[1]9,促进学习任务群所要求的单元综合能力提升,构建稳固的学科理解图式;在学科外部能协调师生关系,重构课堂教学生态,并“在学校教育和现实世界、现在和未来之间搭建了一座牢固的桥梁”[2]1。

一、梳理与统整:大概念的形成

学习任务群依托的是以人文主题为统领的多个学习单元,单元教学力图突破长期以来单篇教学的零散性,从而体现单元整体教学的统整性,凸显核心知识学习和关键能力提升的价值。而这种体现聚合单元中不同文类文本的“整体思维”和“辩证思维”的载体就是“大概念”。大概念的形成过程实则是学习内容确定的过程。由大概念引领的单元教学就是实实在在地指明本单元最重要的确定性学习内容,据此进行“单元学习设计”。因此,大概念的形成需要教师对单元对应学习任务群的课标规定、教材单元任务要求、学生学习情况进行梳理、分析,从“标”“本”兼容、“教”“学”互动、“读”“写”融合、“知识”“素养”共生等角度进行统整提炼。

如统编高中语文教材必修上册第六单元。从各个维度的梳理中可以发现,思辨性文本的“论证方法”“论证结构”“逻辑推理”所体现的思维的缜密性和深刻性,实则指向了“如何议论”,即议论的“概括性”;而课标、教材各个层面反复提及的“针对性”,写作知识短文中阐述的时代特征、生活实际、群体状况、读者立场和自身体验等角度,则指向了“围绕什么议论”,强调论述要有明确指向,能聚焦问题,针砭时弊,引发共鸣。据此,可以提炼单元大概念为“论述的针对性和概括性的统一”。这一大概念就将不同时代的文本、不同文类零散的知识聚合在明确而简洁的学习内容中,让学习目标非常清晰。

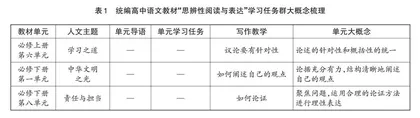

另外,同一个学习任务群指向多个学习单元,而每个单元的学习大概念也会因人文主题、单元读写学习任务的不同而不同。它们之间既相互独立,又相互关联和补充,有机分布在统编教材的不同学习阶段,共同指向学生学习能力的进阶和学习任务群的目标达成。如表1,“思辨性阅读与表达”学习任务群由统编必修教材的三个单元提供文本支撑,分别指向“学习之道”“中华文明之光”“责任与担当”三个人文主题,涉及诸子散文、奏疏、书信、史传、史论、中外现当代作品等多种文类。三个单元大概念之间相互补充,螺旋上升,共同建构该学习任务群的核心知识和关键能力框架。

二、关联与表述:大概念的拟写

大概念是学科本体的核心概念,是聚焦了学科知识、技能、策略等要素并体现其内在关联的综合表达。因此,单元大概念的拟写过程需要在梳理单元学习要素、建构其内在关联的基础上,指向“理解”和“迁移”,借助一定的语言形式进行表达。这一过程需要教师以更加专业的专家思维,以简练的语句呈现单元“跨学科或学科‘核心的概括性知识’”[3]。

从知识类型的角度来看,事实性知识直观而显性,需要的认知能力水平较低,不足以直接拟成单元大概念。而概念性知识和程序性知识属于“核心的概括性知识”,成为大概念拟写的重要指向。如在表1中,统编高中语文教材必修上册第六单元的大概念是从概念性知识的角度拟写的,关联了“针对性”“概括性”两个概念之间的内在关系;必修下册第一单元和第八单元的大概念均从程序性知识的角度拟写,呈现“阐述自己观点”和“理性表达”的操作要领,有很强的迁移性。

从大概念功能的表述形式上看,“大概念被界定为反映专家思维方式的概念、观念或论题,它具有生活价值”[4]。同时,大概念是“表述两个或两个以上概念之间关系的句子。他们是跨时间、跨文化、跨情境可迁移的理解”[5]。由此可见,大概念是表之为概念、主题或问题,述之以概念性关系的语句。大概念的拟写要体现多个概念之间的关联,并能产生“有用”的迁移性理解。

那么,多个概念之间的关联又如何构建呢?需要遵循单元文本属性,梳理文体知识和概念,从多个角度有机整合具有概括性和迁移性的文本属性,找寻文本的共性,借此关联单元多个文本。这也为单元整体教学或文本联读提供了具体的学科认知情境。

如表2,本单元属于“文学阅读与写作”学习任务群,由5篇中外小说组成。该单元呈现了小说文类的诸多概念,这组“概念群”是小说文体的关键要素,为阅读小说提供了文本属性依据。我们可以从“构件”的角度,让诸多概念共同组成新的大概念,凸显概念性意义;也可以从“功能”的角度,发掘概念间相互作用产生的文本效应,凸显价值性意义;还可以从“效果”的角度,呈现概念间创生的独特艺术效果,发挥技巧性意义。因此,不论拟写成何种形式,大概念都要成为各种条理清晰的关系的“绾结点”,变为一个有用的“概念锚点”,让学生更容易理解学习内容。

三、降解与转化:大概念的应用

“单元”是素养目标达成的单位,是围绕大概念组织的学习内容、学习材料和学习资源的集合。[2]69大概念既是单元“依标教学”中的一座航标,聚合教学重难点,指引教学方向;也是一个引擎,创生学科情境任务的原动力,激活失去“活性”的学科知识,驱动学习进程,在问题解决中促进知识理解和能力提升。

在运用单元大概念进行教学的过程中,需要进行两个层面的分解与转化:第一,单元教学无论是单篇教学、群文教学,还是单元整合教学,都需要在多节“课”的基础上进行,单元大概念需要根据具体的学习内容进一步地细化、分解,确定每节课的学习目标;第二,要发挥大概念在学习过程中的驱动作用,将“笼统的”大概念转化为基于理解的具体“问题”,让学生在明确的“指令”中切实地开展学习活动。

需要明确的是,单元大概念引领下的单篇教学与传统单篇教学最大的区别是,它以单篇文本的“独特性”体现“单元”的“共同性”,并与其他文本共同“辐辏”单元大概念,这就有效避免了单篇教学的“面面俱到”“旁逸斜出”。如统编高中语文教材必修下册第五单元是“实用性阅读与交流”学习任务群,人文主题是“抱负与使命”。本单元的四篇实用性文章属于“社会交往类”文本,包括演讲、奏疏、书信,旨在引导学生在特定的场合,针对特定的交流对象,运用适切的表达方式和表达策略,达到交流目的。据此,单元大概念可以提炼为:在特定场景下运用特定表达策略,实现交流目的。

在《谏逐客书》的单课教学中,教师针对“奏疏”独特的文本特征,将单元大概念进行“降解”,确定本课的大概念为“理据充足、气势雄浑的劝谏艺术”。教师创设的学习情境如下。

刘勰《文心雕龙·论说》:“李斯之止逐客,并顺情入机,动言中务,虽批逆鳞,而功成计合,此上书之善说也。”本文是如何体现这一评论的?请结合本文对该评论进行分析,不少于200字。

教师将情境学习任务转化为驱动学习的“主问题”。教师提供时代背景、人物简介等学习资源,围绕对“顺情入机,动言中务”和“上书之善说”的理解分析,设计如下具体的学习活动。

1.分析“顺情入机,动言中务”

(1)拟写一则200字左右文言版《逐客令》,并说一说你拟写的依据。

(2)李斯将“非秦者”的“客”替换成了“人民”“黔首”,这是他的失误还是有意为之呢?请写出你的思考,不少于100字。

(3)李贽:“秦始皇出世,李斯相之,天崩地坼,掀翻一个世界。”从本文中找出相关的语句,说一说李斯和秦始皇的“抱负与使命”。

2.分析“此上书之善说也”

(4)自主阅读《谏逐客书》,填写下表。

[写作目的 立场态度 逻辑层次 论证方法 语言运用 ]

(5)结合本课及所学课文,梳理劝谏文的表达要素,完成下表。

3.整理学习要点,撰写评价文字

这一教学设计,以单元大概念为中轴,以经典点评为主线,以评价性写作为主任务,紧紧围绕人文主题“抱负和使命”,凸显实用文“奏疏”的劝谏艺术,紧扣劝谏“场景”“任务”“身份”“对象”“表达”“目的”等文体要素,将文本内容进行有机统整。在大概念与文本的内在融通中,帮助学生将静态的文本表征转化为动态的文本“图景”,沿着发挥两者内在功能关联的路径探赜索隐,破译文本深处蕴藏的表达艺术密码。

新一轮的高中语文课程改革用“概念”在推动,“大概念”这一关键“概念”,正指引一个新的教改方向,也正接受教学实践的检验。教师要有积极的学习姿态,紧跟课改步伐,不断提升专业修为,厚植专业底气,增强专业自信。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022.

[3]王荣生.事实性知识、概括性知识与“大概念”:以语文学科为背景[J].课程·教材·教法,2020(4):75-82.

[4]刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型:兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020,41(6):64-77.

[5]埃里克森,兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2018:27.