学科大概念与文本教学任务的关系定位

作者: 张春华

【摘 要】学科大概念是高中语文教学促使知识碎片化走向学科本质的关键性概念、原理或方法。厘清语文阅读教学中学科大概念与文本教学任务的关系定位,有利于提升语文实践活动的质量。学科大概念和文本教学任务相辅相成,前者统领,后者呼应;前者提供教学目标,后者落地落实;学科大概念促进文本教学任务的深入,文本教学任务则将学科大概念具体化。

【关键词】高中语文;学科大概念;文本教学任务;语文阅读教学;语文核心素养

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)39-0015-04

【作者简介】张春华,江苏省无锡市教育科学研究院(江苏无锡,214001)副院长,正高级教师,江苏省语文特级教师,“江苏人民教育家培养工程”培养对象。

学科大概念一般体现核心素养,指向学科本质,强调层级建构,注重理解迁移,居于教学的中心地位,具有统领性,能深入知识内核,揭示学科本性。

教师在设计教学任务时,要尽力捕捉立足单元整体的学科大概念,并在学科大概念统整下进行单元教学内容的整体建构,将分散的问题、碎片化的知识联结成整体,使语文课程内容结构化;以具体的语文课程内容与教学实践为载体,推进学科大概念的实施落地。因此,学科大概念与文本教学任务相辅相成。

一、学科大概念统领文本教学任务,文本教学任务聚焦学科大概念

1.学科大概念为何要统领文本教学任务

学科大概念教学能在较大程度上破解语文阅读教学的碎片化,是培养学生语文核心素养的有效载体。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出,“这些学习任务群追求语言、知识、技能和思想情感、文化修养等多方面、多层次目标发展的综合效应,而不是学科知识逐‘点’解析、学科技能逐项训练的简单线性排列和连接”[1]8-9。考试评价要“减少针对单一知识点或能力点的简单、碎片化的试题数量,应体现语文素养的综合性、整体性”[1]48。但是,当前语文教学中的碎片化知识教学还普遍存在。从学业质量标准看,学科大概念强调以单元为组织,统领知识、情境、问题、活动、评价等语文教学要素,构成相对较丰富而重要的语文教学情境,有利于破解知识碎片化、教学灌输式和考试套路化的困境。

学科大概念不仅联结了语文学科诸多零散的知识,打破了语文阅读教学的浅表记忆的学习和过度细读文本而忽略全貌的教学样态,还有利于架构单元文本的知识模型,培养具体生活情境的迁移运用能力。学科大概念让以学习任务群为优先的教学样态的文本阅读,实现了语文知识“量”的浓缩和语文核心素养“质”的升级,更加体现“整”的思维,让学生学习最有价值和最能转化为素养的知识。在教学结构上,学科大概念统领的文本教学是以“整体—部分—整体”形式呈现的结构化教学,而不是简单的“部分+部分=整体”的内容拼盘式教学。

从学科大概念视角建构文本教学任务,可以帮助师生审视单元内容的“面”和“体”的价值,而不至于“淹没”于碎片化知识和冗余的信息之中,也避免了把文本教学任务拆解成一个个孤立的知识点来教学的现象,保障了教学内容的核心价值。以统编高中语文教材必修上册第一单元“青春的价值”为例:从形象与意象入手,进行文学审美阅读则是该单元的学科大概念之一。学科大概念在单元文本教学任务设计和活动中发挥着“掌舵”功能。如果丢下文学审美阅读这个大概念,很可能就会把这个单元的各个作品孤立开来,使教学繁而杂,教学时间难以保障,教学重点也不突出,难以培育学生的语文核心素养。

2.学科大概念如何统领文本教学任务

学科大概念是语文单元教学设计的核心,是语文学科核心素养落实的关键因素。学习任务群设计是从单元多个文本的内容中提取相关大概念和适合的情境,实现从“内容单元”向“学习单元”的转变,由“理解掌握”向“迁移运用”的转变。学科单元教学设计要找到一个恰当而实际的切入点,让文本教学任务和一堂课被包含在较大的单元和课程设计中,在单元学科大概念与具体文本教学任务之间实现目标关联。

以统编高中语文教材必修上册第二单元“劳动”主题为例,这个单元主要是新闻作品,中间也增加了两个关于劳动主题的古诗。新闻作品阅读赏析是学科大概念之一,以新闻作品的研读赏析培养学生的语文核心素养,进而通过多篇新闻作品的阅读涵育学生的劳动精神。正如单元导语所强调的:“学会分析通讯的报道角度,理解事实与观点的关系,抓住典型事件,把握人物精神;了解新闻评论的观点,学习阐述观点的方法;辨析和把握新闻的报道立场,提升媒介素养。”“劳动精神培育”和“新闻作品阅读”两个大概念相辅相成,共同发挥学科育人功能。

3.文本教学任务如何聚焦学科大概念展开

文本教学任务和活动的开展要聚焦学科大概念才有意义。如果说基于单元提炼的学科大概念是“掌舵”,那么文本教学任务和活动则是整个单元学习任务的“划桨”。没有掌舵就没有方向,只有掌舵没有划桨则无法前行。仍以必修上册第二单元为例,“劳动精神”是培养学生树立正确劳动观念的育人主题,新闻作品的特点是这个单元的语文大概念,文本教学任务的实践要立足于新闻应用的特点,避免只谈“劳动”,不谈“新闻”,反之亦然。如《喜看稻菽千重浪》《心有一团火,温暖众人心》和《“探界者”钟扬》等的文本教学任务不能脱离新闻的特点,要研读人物报道如何通过典型事件表现人物优秀品质的新闻写法;研读新闻报道如何采集材料、运用细节、有层次地进行报道;研读新闻评论如何选择评论角度、打开话题、阐释观点。

二、学科大概念为文本教学任务确立目标,文本教学任务为学科大概念提供载体

1.学科大概念为何要为文本教学任务确立目标

学科大概念要为文本教学任务提供教学方向和目标,才能保障文本教学任务和活动的科学性和有效性。一位教师在执教《故都的秋》时,设置了让学生为“故都”撰写旅游文案的情境任务,这样的设计存在着明显的偏差。教师除了对学习任务群的情境理解有偏差,还忽略了这个单元的学科大概念,或者对该单元的学科大概念理解有误。《故都的秋》是统编高中语文教材必修上册第七单元的一篇散文,虽然属于写景抒情单元,但从教材编者意图和高一学生的学习水平看,教师不应把“景物美”的赏析作为教学重点,而是要透过“景物美”来思考人生之意义。这是单元的学科大概念,没有这个核心,可能就背离了创作初衷。因此,学科大概念是文本教学任务设计的方向和目标,是生成文本教学任务的根脉。

例如,统编高中语文教材必修下册第六单元有五篇小说,分别是《祝福》《林教头风雪山神庙》《装在套子里的人》《促织》《变形记》。特别典型的是《促织》和《变形记》两篇小说,都写了“人变成了虫”的故事,创作风格差异可能是这两篇小说的学科大概念之一。可以通过列表进行比较阅读,从情节发展、人物形象、语言、动作、心理等描写比较异同,以此推测不同表现背后的社会背景,理解其中的批判之情。若将这五篇文章放在一起阅读,也可以把“人物的‘变形’”作为学科大概念进行探讨。聚焦单元学科大概念有利于避免文本教学任务的一团乱麻,文本教学任务在单元学科大概念的统领下,可以避免课堂教学内容的自由散乱。

2.文本教学任务如何为学科大概念提供实施载体

文本教学任务要与单元大概念相匹配,并聚焦学科大概念展开,才能使学科大概念落地见效,否则只停留在“大概念”上,无法变为真正的语文实践活动,更无法培养学生的语文核心素养。

例如,统编高中语文教材必修下册第一单元是思辨性阅读与表达的学习任务群,文本研读要立足于“思辨”来展开,在阅读中华优秀经典著作中培养学生推理、批判与发现的能力,增强其思维的逻辑性和深刻性,促使其学习辨别是非、善恶、美丑的能力,提高理性思维水平。思辨并不是虚拟的,而是基于《侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》《烛之武退秦师》和《鸿门宴》的文本情境,甚至基于古人唇枪舌剑的论辩现场。无论是文言文的语言现象,还是针对具体场景的观点争锋或者虚与委蛇的游说,都彰显了古人论辩的智慧,表现说理的风格和技巧。也正是通过文言文本的涵泳诵读、人物对话、文言句式甚至虚词理解等,把思辨的学科大概念落到实处,也借助具体的语言情境让中华优秀传统文化的理解与传承的语文核心素养得到浸润熏陶。

三、学科大概念促进文本教学任务的深度推进,文本教学任务是学科大概念的具体化表达

1.学科大概念为何能促进文本教学任务的深度推进

统编高中语文教材针对必修、选择性必修和选修分别设计了研读、研习和研讨三种不同层级的教学方式。研读、研习和研讨的核心也是学科大概念。

学科大概念是文本阅读的核心、主题,学习任务群背景下的文本阅读教学与传统的文本细读教学相比,更强调整体思维,突出阅读获得的“大”,而不是文本解读的“细”。在“大”的主题和任务的驱动下,文本阅读更容易从文本细读走向整体建构和观点生成,让文本教学任务不断走向纵深。

例如,统编高中语文教材选择性必修下册的《一个消逝了的山村》一文,教师进行了如下教学设计。

题目中的“消逝”是一个动词,表示“已经完成了”,但是“山村”又确实存在,显然是矛盾的,从某种意义上说,这是一种“冥想”。请猜想一下,围绕“消逝了的山村”,作者可能做出怎样的“冥想”?他想表达什么主题?

教师抓住了“冥想”这个关键词,提取了“猜读法”的学科大概念组织教学,通过一系列追问带动文本研习的深入推进。以“冥想”和“猜读”作为激发学生阅读欲望的情境,将学生的推理能力与阅读能力相结合,不断推进任务活动的展开和对文本内容的理解。

2.文本教学任务如何促进学科大概念的具体化表达

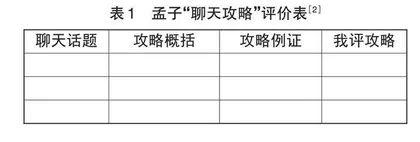

一是文本教学任务要呼应学科大概念。文本教学任务和学科大概念既是具体和抽象的关系,也是“小”和“大”的关系,还是“过程”与“目标”的关系。文本教学任务要促进学科大概念的具体化表达,要呼应学科大概念。文本教学任务活动让学科大概念变得具体和动态。例如,笔者设计《齐桓晋文之事》和《庄暴见孟子》的联读教学时,提取了“聊天攻略”的学科大概念,以“聊天攻略”评价表推进学科大概念的落地(见表1)。

这个评价表是推进文本教学任务的抓手,也是学科大概念可感知、具体化、可操作的学习支架。学生通过“聊天话题”“攻略概括”“攻略例证”走进文本,“我评攻略”则是对学科大概念的再加工。

二是文本教学任务要促进学科大概念的深化和巩固。学科大概念并不是教师直接“教”的知识,而是学生在教师的指导下逐步聚焦核心知识的深度学习过程。师生心中有了学科大概念“掌舵”,就不至于让课堂“旁逸斜出”。例如,必修上册《以工匠精神雕琢时代品质》的教学,容易把“劳动”和“工匠精神”混为一谈,甚至把教学重点不自觉地聚焦于“匠人精神”的讨论,甚至有的教师把课堂变成了播放“大国工匠”视频的思政课。这样的课堂教学,既忽略了“劳动”与“工匠精神”的区别,又忽略了文章作为新闻评论的基本特征。

学科大概念与文本教学任务是联结单元教学、支撑语文核心素养的两翼,既着眼核心素养目标,又避免了文本教学任务过大而导致素养培育无法落地。通过学科大概念和文本教学任务的相互作用,共同指向教学目标的落地和语文核心素养的培育。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]张春华.不一样的聊天:孟子礼乐、民本与王道思想之解读[J].语文教学通讯,2021(7-8):92-93.