《磁场 磁感线》教学设计

作者: 黄文雅

编者按:课堂是教学的主阵地。优秀的教学设计能为教师提供经验与启示,帮助教师提高教学质量。为此,2024年本刊开设专栏《典型课例》。在该栏目中,我们以“教学设计+点评”的形式,呈现一线教师学习、理解新课标,深化素养导向的课堂教学改革和育人方式转变的实践与思考。本期典型课例是江苏省第四届物理实验创新大赛一等奖课例——人教版高中物理必修第三册《磁场 磁感线》,希望通过课例展示,引领教师关注教学理论在课堂实践中的运用,提升课堂教学质量,培养学生的学科核心素养。

【关键词】高中物理;概念课;批判性思维;教学设计

【中图分类号】G633.7 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)47-0027-04

【作者简介】黄文雅,江苏省口岸中学(江苏泰州,225321)教师,一级教师。

一、教学内容分析

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)指出:学生应当知道磁场的物质性,形成初步的物质观、运动与相互作用观;能用磁感线模型分析磁场中比较简单的问题,在问题分析和论证过程中,能使用证据说明自己的观点,并能以此观察和解释与磁场有关的简单自然现象和实际应用。

本节课的内容选自人教版高中物理必修三第十三章《电磁感应与电磁波初步》的第一节,是承上启下的一节。本节要在磁现象的基础上帮助学生建构磁场的物理概念,让学生在诸多客观情境中概括出磁场看不见、摸不着的本质特征。本节课旨在让学生知道磁场的空间分布特征,并将直线电流的安培定则迁移应用到磁场分布的分析中,这就需要学生具备质疑能力和科学论证能力。同时,本节课的学习也要为后续的磁通量、电磁感应和电磁波学习打好基础。

二、教学目标确定

1.能列举磁现象在生产生活中的应用,了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响,关注与磁相关的现代技术发展。

2.通过实验,认识磁场,学会用磁感线描述磁场,体会物理模型在探索自然规律中的作用。

3.通过实验,归纳安培定则的内容,会用安培定则判断电流周围的磁场方向。

三、学情分析

在初中阶段,学生已经初步接触磁场,会用安培定则感知直线电流周围的磁场分布。教材在本节之前已经介绍过静电场知识,学生能从相互作用的角度分析磁场的基本特性,能类比电场线建构磁感线模型模拟磁场。

四、教学设计

1.创设挑战情境,诱发认知冲突,促进体验与感知

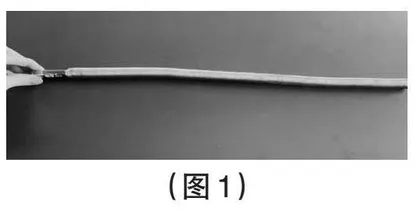

教师活动:使用自制教具“电磁小车”(磁体安装在干电池正负极)从螺线管(长1m左右)左端、右端分别放入,让学生观察“电磁小车”能否从静止运动起来并从另一端穿出(如图1)。

学生可以观察到:“电磁小车”从螺线管右端放入后,能够从静止开始向左运动,但从左端放入后不能向右运动;电池的正极靠近管口,从通电螺线管一侧进入时,小车前进;但负极靠近管口时从同一侧进入,小车不前进。

教师提问:小车运动背后的奥秘是什么?(展示实验器材:电池和线圈形成回路+磁体)

【设计意图】学生通过对比观察,产生认知冲突,引发思考:力是改变物体运动状态的原因,小车由静止开始运动说明电和磁之间有作用力,为接下来了解电和磁的联系普遍存在以及探究磁场的来源和基本性质作铺垫。

问题1:电和磁之间普遍存在相互作用吗?他们通过什么实现相互作用?

(1)观察现象:通电导线在磁场中受力偏转(如图2)。

(2)引导推理:根据牛顿第三定律,学生推断出想电流对磁体有反作用力;解释上述实验磁体没有运动的原因并设计实验验证。

(3)实验验证:通电螺线管能够驱动磁体小车,从而证明电流与磁体之间存在相互作用(如图3)。

(4)类比迁移:学生观察体会,得出这些相互作用的共性是不接触。联想类比电场力,推理出磁体之间、电流与磁体之间的相互作用是通过磁场发生的。

问题2:磁场的来源、基本特性是什么?

(5)归纳总结:磁场是电流和磁体周围存在的一种特殊物质,其基本特性是会对放入其中的磁体或通电导线产生力的作用。

(6)即时反馈:分析推理出电流产生的磁场也会对放入其中的另一通电导线产生力的作用,并通过实验验证。

【设计意图】通过实验,让学生总结共性,培养学生“场”的相互作用的物理观念;引导学生积极思考,让学生对磁场的基本特性有更具象的认识。通过类比电场推理磁场,培养学生的比较推理能力,提升其归纳能力。通过“实验—观察—分析—推理”,促进学生科学探究与科学思维能力的提升。

2.把握问题本质,建立物理模型,促进质疑与假设

学生提出质疑:小车的运动方向是否可能与电流的方向有关?教师针对学生的质疑,引导学生观察电池与螺线管组成的回路,关注小车正负极分别靠近螺线管同一侧时电流方向的不同。

(1)研读教材,重现实验

教师引导学生阅读教材第104-105页,了解历史上研究电与磁的故事;利用手机“指南针”软件重现奥斯特实验(如图4),引导学生观察得出:电流反向时,磁场方向不同;小磁针放在电流周围不同位置时,显示的磁场方向不同。

(2)简化模型,深化质疑

教师引导学生简化模型,将通电螺线管简化成直线电流,指出小磁针静止时N极的指向就是磁场方向,引导学生进一步提出质疑。

质疑1:电流产生的磁场在空间如何分布?

质疑2:电流产生的磁场方向与电流方向有什么联系?

【设计意图】教师引导学生学习物理学史“从电磁分立到奥斯特实验”,让学生体会奥斯特发现电流磁效应的艰辛和意义,对学生进行物理探究务必“求真”的价值观教育。同时,引导学生学习如何简化模型:将对“通电螺线管”周围磁场的研究先简化为对“直线电流”的研究,指出小磁针静止时N极的指向就是磁场方向,为安培定则的实验探究教学作好方法论的铺垫。

3.基于已有认知,进行自主建构,促进推理与论证

师:磁场和电场一样看不见、摸不着,我们可以用什么来形象描绘磁场?

【学生活动预设】推理1:可以类比用电场线模型描述电场的方法,来构建磁感线模型描述磁场。

推理2:可以类比用试探电荷的受力试探电场的大小和方向,用工具(铁屑+小磁针)来模拟磁感线。

学生回顾电场线特点:切线方向表示该点电场方向,疏密程度表示电场强弱,电场线不存在;条形磁体磁感线特点:两极磁感线较密集,表示磁场较强,外部磁场方向是从N极到S极。归纳磁感线特点:切线方向表示该点磁场方向,疏密程度表示磁场强弱;磁感线不存在。

【设计意图】引导学生充分利用电场的知识与方法,对磁场进行推理与论证,培养学生的类比能力,强化“场”研究方法,培养学生设计实验的能力,为后续利用磁感线研究电流产生的磁场作铺垫。

论证1:电流产生的磁场在所选平面的分布情况。

【学生活动】方法迁移,设计方案:如图5,演示实验“直线电流周围的磁场分布”,引导学生观察铁屑分布,归纳直线电流的磁场在平面的分布特征。

观察实验,归纳特点:以导线上各点为圆心的同心圆,圆所在平面与导线垂直;磁场越向外越弱;方向是逆时针。

【设计意图】通过用铁屑和小磁针模拟磁感线的实验,完成化抽象为形象的方法论教育。利用自制装置,同样是探究直线电流周围的磁场分布,但是通过转变视角(将通电导线由“水平”改为“竖直放置”,便于研究导线横截面的磁场分布),提升学生的空间想象能力。

论证2:直线电流的磁场空间分布特征

【教师活动】用3D动画模拟磁感线,引导学生对磁场的空间分布情况展开想象,感受并思考磁场的空间分布对称性。

【设计意图】论证环节是批判性思维培养的核心环节:求真。让学生初步体会磁感线的对称美,感受磁场的空间分布,为后续环形电流、通电螺线管周围磁场的空间分布作铺垫。

4.寻找有效证据,实现深度理解,促进分析与评估

分析:如何用一个统一、简单的定则判断直线电流周围的磁场方向?

【学生活动】

(1)分析交流实验现象:观察实验,发现电流周围各点处磁场方向不同;电流方向改变时,各点磁场方向也随之改变。

(2)画截面图感受磁场:画出直线电流磁场分布的截面图(如主视图、俯视图、侧视图)。

(3)阅读书本归纳总结,体会安培定则(也叫右手螺旋定则):用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向;学会用安培定则判断各个视角下电流周围的磁场分布。

【教师活动】呈现自制教具(如图6)

评估1:如何用安培定则判断环形电流周围的磁场方向?

评估2:如何用安培定则判断通电螺线管周围的磁场方向?

【学生活动】

(1)讨论猜想,理论推理:将环形电流化曲为直,结合微元思想,利用直线电流安培定则,推理出环形电流安培定则。

(2)分组实验,验证猜想。

实验1:通电螺线管铁屑实验(如图7)。

实验2:VR模拟实验(如图8)。

【设计意图】先通过微元法“理论推理”环形电流、通电螺线管周围的磁场分布,又由传统铁屑实验和VR模拟实验分别进行“实验验证”,让学生经历以实验、观察、分析、推理、验证为线索的探究未知事物的过程,从而在最终发现实验现象与理论推理基本一致时,培养学生严谨的科学态度,让学生体验学习的成就感。通过实验1和实验2进行分组实验,既提升学生的基本实验操作能力,又提升学生的空间思维能力,有效促进学生对知识背后蕴含的逻辑美、对称美的深度理解。

5.解决实际问题,培养责任意识,促进创造与综合

综合1:揭秘自制电磁小车原理。

【学生活动】利用安培定则解决实际问题

综合2:磁现象的电本质。

消磁后的“磁体”不能吸引回形针;将它用充磁器充磁后,能够吸引回形针。

创造1:你认为充磁器的结构是什么?

【学生活动】

(1)观察分析:通电螺线管的磁感线分布与条形磁体类似。

(2)分析推理:学生对充磁前后吸引回形针的情况形成认知冲突,引起思考。

(3)体会应用:阅读教材“安培分子电流假说”,对“磁现象的电本质”进行深刻体会,揭秘充磁器内部结构是多匝线圈。

创造2:教师布置作业,让学生收集资料,了解磁悬浮列车的结构,分析其基本工作原理,了解它是如何实现自动控制功能的。

【设计意图】学生在解决实际问题的过程中需要对收集到的信息进行筛选,需要学以致用,并经历构建物理模型、分析评估、综合创造等过程。这能培养学生思考科学技术与社会发展间的密切关系,促使其树立正确的科学态度和责任感,是物理教学“向善”的过程。