构建基于文本解读的形成性评价研究

作者: 谢霞

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度中小学教师发展专项一般课题“教育质量评价改革导向下农村初中语文教师教学素养提升策略的研究”(J-c/2021/06)阶段性研究成果。

【摘 要】文本解读是一个复杂而综合的过程。语文教师需要从语文教育评价观和教学观的视角,聚焦文本蕴含的知识、能力、素养层级,以及教学实施过程中促进学生进行识别、应答,引出、解释和运用关于文本解读成效的证据,来构建基于文本解读的形成性评价。

【关键词】中学语文;形成性评价;解读文本;教学功能;有效应答

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)50-0038-05

【作者简介】谢霞,江苏省如皋市教师发展中心(江苏如皋,226500)初中语文教研员,高级教师。

文本解读是一个复杂而综合的过程。近期,我们对县域内初中语文教师的文本解读能力进行了调查研究,发现大部分教师的文本解读存在着浅显化、单一化等现象。而且,县域教育研究部门习惯运用学生的学业质量结果简单量化评估教师文本解读的水平和能力,忽略了从文本知识、方法的内在生成、发生、发展的逻辑角度和教学实践角度加以评价。因此,依据《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出的“改进结果评价,强化过程评价”的意见,我们认为,应从语文教育评价观和教学观的视角,来建构教师有效解读文本的形成性评价工具。

一、基于文本解读的形成性评价的内涵

英国教育研究者、物理学家保罗·布莱克(Paul Black)将形成性评价定义为“教师和/或学生实施的、提供信息作为反馈来修正他们所参与的教与学活动的所有活动”。之后新西兰学者布伦文·考伊(Bronwen Cowie)和新西兰怀卡托大学教育学院副教授贝弗利·贝尔(Beverley Bell)进一步将形成性评价定义为“教师和学生在学习过程中,为了加强学生的学习,对学生的学习进行识别和应答的过程”。[1]不难发现,以上定义都将形成性评价看作一个过程。因此,笔者认为,基于文本解读的形成性评价,就是语文教师能解读教材单元结构下的文本知识、能力、素养层级,并能在教学实施过程中促进学生进行识别、应答,引出、解释和运用关于文本解读成效的证据,并在此基础上进一步作出关于提升语文教师文本解读能力的决策。这一叙述中包含四点信息:一是评价决策主体是语文教师;二是聚焦文本蕴含的知识、能力、素养层级,语文教师能依据文本收集解读过程及成果的证据,并能准确使用;三是聚焦教学实施过程中学生识别、应答及运用成效的证据,这是解读文本的关键点;四是通过评价证据推动语文教师发现文本解读的问题,不断完善评价指标,调整方法、路径,从而提升文本解读能力。

二、基于文本解读的形成性评价要素及分析

(一)要素一:基于课程理念,把准评价的方向性

1.立足课程育人目标

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调“义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用”[2]2。语文教师要借教材文本,做到以育人为目标,以培养学生核心素养为基点,践行“培根铸魂,启智增慧”的教育理念。因此,形成性评价要素之一就是要紧扣育人目标。例如,七年级下册第二单元以“家国情怀”为主线,在教学其中的《土地的誓言》一文时,教师首先要引导学生品读文本,从字里行间读出作者的国家情怀。其次,教师要对文本进行教学定位:如果将文本定位为“定篇”,就要引导学生了解时代背景,做到“知人论世”;如果定位为“用件”,就要引导学生揣摩写作方法;如果定位为“引子”,可补充艾青的作品《我爱这土地》等。

2.关注课程质量标准

文本解读是否准确,学业质量标准可作为指引的方向。教师要始终瞄准“课程与教学目标”,围绕课程质量标准来进行评价,实现教学预期。新课标中强调:“在阅读过程中能把握主要内容,并通过朗读、概括、讲述等方式,表达对作品的理解等”[2]42。教师解读文本时要考虑单元目标的实现,评价时要结合课程质量标准。例如,七年级上册第一单元,单元篇目有《春》《济南的冬天》等。教学时应聚焦语用,让学生通过朗读、品味、想象,感受声韵之美,领略景物之美,体会作者亲近自然、热爱生活的情怀。

3.实施课程评价建议

评价已成为课程实施的一个重要方面,关系到评价者和被评价者的发展。教师的文本解读能力,关系到课程实施过程中学生语文学习的表现,如参与解读文本的积极性,解读文本的深度、广度等。因此,基于文本解读的形成性评价其内容应立足文本重点、难点,关注学生解读文本的进阶水平;同时,通过多主体、多视角评价,反馈语文教师的文本解读能力,提升语文课程实施的整体效能。如在教学《背影》一文时,教师应首先明确让学生感悟什么,在此基础上再思考如何促进学生感悟。

(二)要素二:基于教材单元,注重评价的勾连性

1.聚焦教材单元主题

统编教材每个单元都聚焦人文主题,教师解读单篇教材文本时需要围绕单元主题,分析、归纳、提炼文本中与单元目标相关的内容、手法、主旨、价值等。例如,九年级上册第三单元,其主题为“乐在山水中,心怀天下事”,篇目有《岳阳楼记》《醉翁亭记》《湖心亭看雪》等。教学时,教师可引导学生从重要词句潜入写作背景等,将文本表达的主旨聚焦单元主题。如《醉翁亭记》一文多次提到“乐”,这个“乐”包含哪些“乐”?作者有怎样的志趣?教师以此为切入点引导学生品味有内涵的词句,触摸“忧乐情怀”的人文主题。

2.考虑教材单元结构

语文教材的单元结构主要由“文本”和“助学系统”组成,其中,“文本”是教材的核心。基于这样的结构性安排,教师不仅要深入解读文本,更要关照单元中的“助学系统”。如《从百草园到三味书屋》一文,文后“积累拓展”第五题:“你看到文字后面那个拿着笔写作的‘大’鲁迅了吗?你觉得这个‘大’鲁迅是带着怎样的情感来写本文和《朝花夕拾》中其他文章的?”此题给教师深度解读文本提供了思考方向,既要理解鲁迅的写作目的,又要关联《朝花夕拾》中的其他文章,深化学生对鲁迅的认识。

3.强调单元“双线组元”

教材单元注重“双线组元”,一是人文主题,二是语文要素。语文教师解读文本时,需要观照这两个方面,这样才能设计学习目标、落实教学要求、统整教学内容、确定教学路径。例如,七年级上册第五单元的人文主题是“人与自然和谐相处”,语文要素是“学习默读,学做摘录,在把握段落大意、理清思路的基础上,学会概括文章的中心思想”。基于此,教师解读《猫》一文时,既要在引导学生概括三只猫的特点时将“默读”“摘录”“概括”等语文要素渗透,也要为学生理解人与自然和谐相处的人文主题作铺垫。

(三)要素三:基于文本价值,做到评价的针对性

1.架构解读文本的层级

教师解读文本需要架构层级。首先,可根据单元主题找准切入口;其次,初读文本,能够提取关键信息,归纳概括主要内容;再次,运用多种方法品味语言、感受形象、分析手法等,掌握文本蕴含的语文要素,并转化为对文本解读的表达力;最后,能与文本、作者产生情感上的共鸣,将文本的思想力转化为教师和学生的思想力。如《壶口瀑布》一文,可从以下四个层级来解读。

【层级一】初读·感其磅礴。找出作者看壶口瀑布的时间和立足点,准确概括对壶口瀑布的初步印象。

【层级二】品读·赏其壮美。圈画批注,从修辞、描写角度、词语使用、句式特点等方面品味壶口瀑布的气势磅礴、勇往直前、百折不挠。

【层级三】演读·诵其磅礴。在层级二的基础上,以朗读的方式表现言语的张力和壶口瀑布的气势。

【层级四】悟读·思其文意。“大凡看景只看人为的热闹,是初级;抛开人的热闹看自然之景,是中级;又能抛开浮在自然景上的迷眼繁花而看出个味和理来,这才是高级。” 通观全文,作者在壶口瀑布的景观中蕴含了怎样的“味和理”呢?

2.精准解读文本的重难点

文本的重难点是依据单元目标及文本教学目标来设定的。通常可以从两个方面来确定重难点,一是理解言语的张力和把握手法的表现力;二是把握文本主旨,解构迁移,提升教师的思想力及后续的教学应用能力。如《鱼我所欲也》一文,其重难点如下。

【重点:论文理】孟子论述“舍生取义”,其中“所欲有甚于生者……所恶有甚于死者”一句,可联系实际和历史人物来解读。“所欲”指正义的事业,为人民、为国家等;“所恶”指不正义的事情,如叛变国家、滥用职权等。

【难点:思本心】孟子主张性善论。文中“此之谓失其本心”内涵丰富,可联系“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也”来理解。“本心”即指“羞恶之心,义也”,这是人生之道。在今天,“舍生”不限于舍弃生命,也包括与生命同等重要的利益;“取义”也不限于正义,包括正义在内的一切公益。

3.回应文本的现实价值

新课标指出:“开展阅读与探究活动,引导学生关注社会,表达和交流自己在生活中的发现和感受”[2]25。如《谈创造性思维》,解读时不能停留在分析、理解创造性思维必备的要素及论证方法上,必须将文本观点与现实关联,拓展“思维操练”,可采用信息交合法探讨“回形针”的用途,跳出文本,创新思维实践。

三、基于文本解读的形成性评价量表及教学实践

(一)形成性评价量表

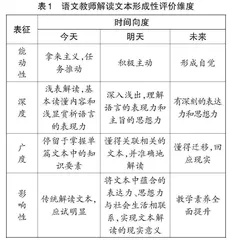

为了提升语文教师的文本解读能力,着眼未来语文教师应然的理想化发展向度,我们基于今天、明天、未来的时间向度制定了评价量表,以多方位、多角度、多层次评价语文教师解读文本的能动性、深度、广度、影响性。(见表1)

基于文本解读和教学实施,我们还设计了语文教师解读文本及教学实施的形成性评价四级量化表。评价表可分为基础级、发展级、优秀级、拓展级,围绕文本的内容、手法、主旨、价值意义等要素,评价教师的解读程度和学生的阅读效度。(见文末表2)

(二)文本解读回应教学功能的应然之道

为了更好地体现评价的形成性,教师应借助文本解读能力提升来回应课堂阅读教学。

1.示范精读文本,实现自主阅读

教学中,处理好精读与泛读、教读与自读尤为重要。教师要在精读中提炼方法,并转化成学生自主学习的能力。如《春》一文,教师可将重音、停连和批注修辞的方法在语境中渗透、运用,并引导学生自读课文,从而形成“解读示范—提炼整合—自主探究—形成素养”路径。

2.借力文本价值,实现思维的提升

文本解读的价值,不仅在于文本本身的价值,更应该借助文本来提升语文教师的教学能力,为阅读教学实践奠基,促进学生学习力及生命的生长。如《三顾茅庐》一文,在引导学生了解诸葛亮和刘备的基础上,可关联《三国演义》相关内容,让学生进行辩论:如果没有刘备,诸葛亮会出山吗?这类思辨性的问题有利于激发学生的认知,整个过程形成了“解读引导—整合认知—勾连阅读—形成思辨力”路径。

3.融通对话场域,提升师生核心素养

文本解读和教学实践为师生提供了提升素养的具体语境和交流场域,师生融通互慧,彼此成长。教师的文本解读的分析力、表达力和思想力,于教学实践反馈中转化运用,也提升了学生的“听、说、读、写、思、评”等素养。如《安塞腰鼓》一文,教师引导学生关注富有表现力的语言和作者的情思,从鼓声的“那股劲”到一群后生的“那股劲”,再到一个民族的“那股劲”,这就是黄土高原孕育的民族精神,最后转化为写作的能力。

文本解读能力是新时代语文教师的必备能力。以形成性评价为支撑,能有效地提升教师解读文本的能力,但人的发展是可持续性的,我们需要在实证中进行决策的调整,建构以教师发展本位、适应明天和未来的有效形成性评价。

【参考文献】

[1]迪伦·威廉.融于教学的形成性评价[M].王少非,译.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2021:4.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

责任编辑:徐佩佩