真实情境下的高中化学教学

作者: 叶乔赟 惠海涛

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度普教重点课题“为未来而教:‘科技高中’科创课程体系建构的校本探索”(B/2021/02/04)、南京市教育科学研究“十三五”规划课题“基于化学史发展学生学科核心素养的高中化学教学研究”(L/2020/069)阶段性研究成果。

【摘 要】教学情境是根据教学内容创设的源于现实世界、贴近学生经验的场景。合理的教学情境能帮助学生形成感官和思维体验,激发学生的探索兴趣和求知欲望,提高学生分析问题、解决问题的能力。在高中有机化学的教学中,教师可以以乙酸为基础、以阿司匹林为背景,从背景来源、发生时机、发生方式和利用方式等角度来创设和探讨真实的问题情境。可将科学史上阿司匹林的制备及对其结构的不断调整优化这一情境贯穿于整个课堂。通过在真实情境下的问题解决,可以提升学生学科知识应用的能力,并培养他们的化学核心素养。

【关键词】高中化学;真实情境;乙酸;阿司匹林

【中图分类号】G633.8 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)50-0070-04

【作者简介】1.叶乔赟,江苏省新海高级中学(江苏连云港,222006)教师,一级教师;2.惠海涛,南京师范大学附属中学秦淮科技高中(南京,210007)教科室主任,高级教师。

《普通高中化学课程标准(2017 年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)在“教学建议”中明确提出“真实、具体的问题情境是学生化学学科核心素养形成和发展的重要平台,为学生化学学科核心素养提供了真实的表现机会”。因此,教师在教学中应重视创设真实且富有价值的教学情境,促进学生化学学科核心素养的形成和发展。

下面笔者以对阿司匹林的探究为背景,借助真实的情境素材来丰富学生的认知体验,通过设计有梯度的问题启发学生的思维活动,进行指向核心素养发展的化学课堂教学尝试。

一、教材及学情分析

本节课教学内容选自人教版高中化学选择性必修3《有机化学基础》,教材在乙酸的基础上介绍了羧酸的简单分类以及甲酸、苯甲酸和乙二酸等几种常见羧酸的性质和用途;分析了羧基的结构特点,介绍了羧基常见的断键方式;引导学生从“羧酸的酸性”角度设计实验、解决问题,加深理解。在“思考与讨论”栏目中,教材通过介绍同位素示踪法帮助学生进一步了解酯化反应的断键机理。

从学情来看,在必修阶段,学生初步掌握了乙酸的物理和化学性质。而选择性必修课程要求学生能从官能团结构、性质与转化角度来看待乙酸。从能力生长点来看,学生在真实复杂情境中解决化学问题的能力还有所欠缺,将化学知识和生产生活实际相联系的能力还有待提升。尤其是从已知的有机物出发,推测及合成陌生的有机物,对学生来说有较大的难度。

基于上述学情,笔者在学生已有知识和能力的基础上搭建平台,通过“资料卡片”“活动探究”等形式帮助和引导学生学习,通过类比、迁移等思维方法进行以阿司匹林为背景的拓展学习,通过真实情境下的问题解决来提升学科知识的真实应用能力、发展化学学科核心素养。

二、教学设计思路

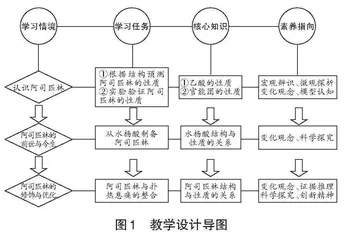

在本节课中,教师以日常生活中的常见药物阿司匹林为研究对象创设问题情境,实现从“知识指向”到“思维指向”,再到“核心素养发展指向”的教学目标的达成。通过图1所示的教学设计导图,拟达成以下教学目标:(1)以乙酸为研究对象,认识羧酸的官能团与结构特点,能依据羧酸的结构特点预测羧酸的化学性质,提升宏观辨识与微观探析素养;(2)通过从乙酸到阿司匹林的性质探索,发展证据推理与模型认知素养,体验科学探究的一般过程;(3)认识药物的结构修饰在药物合成中的重要意义,明白化学对人类生活的贡献与意义。

三、教学过程

1.认识阿司匹林

师:你知道阿司匹林的结构吗?只要你留心生活,就会在药品的说明书上找到它的结构简式。(如图2)阿司匹林的学名为乙酰水杨酸,你能否根据其结构预测它的化学性质?

生:阿司匹林中存在羧基而显酸性;存在酯基,能发生水解反应。

学生实验证明阿司匹林的酸性:向饱和阿司匹林溶液中滴加紫色石蕊试液,观察现象;将两片阿司匹林药片研磨成粉末,转移至试管中,再加入一滴管饱和NaHCO3溶液,观察现象。

师:在发生化学反应时,羧基中的哪些化学键可能发生变化?

生:键合原子的电负性差异越大,共价键极性越强,越容易发生断裂,从而可以根据羧基中C、H、O原子的电负性数据进行判断,羧基中碳氧单键和氢氧键容易断裂。

师:阿司匹林中含有羧基,其化学性质是否与乙酸类似呢?如何证明在酯化反应时,阿司匹林断裂碳氧单键?

生:同位素示踪法。

教师演示阿司匹林的酯化反应实验。

师:如何证明烧瓶内生成的物质就是目标物质呢?(PPT展示产物红外光谱图和质谱图)

学生尝试写出目标物质的结构简式,并探讨通过红外光谱和质谱等谱图的证明方法。最后,教师带领学生进行羧基断键方式与化学性质的关系小结。

【设计意图】本环节渗透了“结构决定性质”的化学学科观念,蕴含研究有机物的一般方法。教师通过原子电负性的比较,帮助学生从化学键断裂的角度分析化学反应的过程。核磁共振氢谱和红外光谱等现代检测方法的使用,强化了证据推理意识,也体现了现代仪器在科学检测中的重要应用。

2.阿司匹林的前身

师:人们最早使用的解热镇痛药不是阿司匹林,而是另一种羧酸类物质——水杨酸(邻羟基苯甲酸),但若直接服用水杨酸,会有很严重的胃肠道反应。当时的科学家认为是其酸性太强导致的,于是便打算对水杨酸的结构进行修饰以降低副作用。如果你参与当时的研究,将如何修饰水杨酸的结构以降低其酸性呢?

学生讨论设计方案,如将水杨酸转变为盐类或者酯类。(如下所示)

师:经研究发现,这样改造后所得到的物质副作用几乎没有降低。这是怎么回事呢?

【资料卡片】水杨酸的副作用

水杨酸在与胃壁摩擦时,羟基会与苯环脱离,胃部的严重不适就由此而来。看来,这正是水杨酸作为药物的致命伤。(摘自《阿司匹林传奇》)

【设计意图】本环节从水杨酸开始,回顾了历史上科学家对阿司匹林的研究进程。由于水杨酸是较为简单的双官能团有机物,所以学生容易将新旧知识关联起来。学生在真实背景下自发地提出问题、分析问题、解决问题,发展了科学探究素养。

3.阿司匹林的诞生

师:让我们调整方向,重新出发。还能如何修饰水杨酸的结构呢?

生:还可以修饰水杨酸中的酚羟基。

师:德国化学家霍夫曼将水杨酸结构优化成乙酰水杨酸,乙酰水杨酸不仅刺激小,并且解热镇痛效果更佳。你能否通过已有的知识写出反应的化学方程式?

学生书写出如下方程式:

师:实际生产过程中一般用活性更强的乙酸酐替换乙酸参与反应,这样做的目的是什么?

学生分析讨论乙酸酐代替乙酸的优点:反应无水生成,从而不会发生酯的水解反应,因而产物的产率较高。

师:就这样,在1899年乙酰水杨酸正式投产,一代经典药物阿司匹林诞生了。

【设计意图】在学生讨论了水杨酸结构的修饰问题之后,教师介绍了霍夫曼的设计方法,并引导学生写出反应过程中的化学方程式,实现了表象表征与符号表征的统一。在研究过程中,教师还引导学生比较了制备阿司匹林的两种方法的优劣,学生在对这两种方法的选择与分析过程中深化了对酯化反应可逆性的认识。

4.阿司匹林的再优化

师:阿司匹林是一种完美的药物吗?酸性问题真的不会对人体产生不良影响吗?

【文献资料】阿司匹林如何损害胃黏膜

阿司匹林为脂溶性有机酸类,它可以直接穿过胃黏膜屏障,导致H+反向弥散,从而引起胃黏膜损伤。(摘自《β-谷甾醇对阿司匹林致胃黏膜损伤副作用及其药理作用的影响》)

师:根据文献,如何对阿司匹林进一步优化?在结构优化的同时,还需要考虑兼顾药效,于是历史上药物学家将目光放到了这样一种分子——扑热息痛上。扑热息痛也是一种解热镇痛药(展示扑热息痛的结构),请大家分析,有没有办法将这两种解热镇痛药“强强联合”呢?

学生分析阿司匹林和扑热息痛的结构,合成了解热镇痛类的新药——贝诺酯。

师:化学在药物的研发、合成和使用中起着至关重要的作用,学好化学知识,正确运用化学知识,才能研发出疗效更好、副作用更小的药物,为人类的健康保驾护航。

【设计意图】本环节依托真实的问题背景展开学习,即如何进一步修饰阿司匹林的结构,使其转化为对人体副作用较小的物质,这是本环节的教学明线。本环节的教学暗线仍是物质的转化及官能团的性质。学生通过分析阿司匹林中的官能团,推测其可能发生的反应,通过设计成酯反应,将阿司匹林转化为副作用更小、有复合疗效的贝诺酯。学生在问题解决中既发展了化学学科思维,也体会到了药物开发的艰辛及问题解决后的喜悦。

四、教学总结

本节课从乙酸的化学性质出发,引导学生了解了认识有机物的一般步骤,初步解决水杨酸以及阿司匹林结构优化的实际问题。从情境创设及利用角度看,本节课有以下特点。

一是在真实情境中解决问题。整节课的教学过程以阿司匹林的制备及结构优化为背景创设教学情境,在药品的合成过程中提出和解决了多个真实问题。教学过程中既有从化学理论角度的分析,也关注了药品副作用和药效等实际问题,引导学生走出书本,走入真实的情境,关注了课本知识的具体应用,实现了分析和解决真实问题能力的提升。

二是在真实情境中建构观念。本节课充分体现了化学学科中“结构决定性质、性质决定用途”的思想,充分关注了官能团的性质及官能团转化在药品制备中的重要价值。通过情境创设、设问追问、思维外显、相互评价等途径,教师帮助学生在解决问题的过程中发展结构观、转化观、学科价值观等学科观念。

三是在真实情境中涵养素养。本节课注重学生化学学科核心素养的培养,比如在水杨酸及阿司匹林性质的研究中,发展了学生的宏观辨识与微观探析核心素养;在阿司匹林结构修饰的学习中,发展了学生的证据推理与模型认知、科学探究与创新意识核心素养;通过审视和解决药品合成中存在的问题引导学生自主、合作探究,解决真实的社会生活问题,培养了学生的社会责任感。

【参考文献】

[1]杰弗里斯.阿司匹林传奇[M].北京:中国友谊出版公司,2018:57.

[2]肖志彬,刘小雷,成日青,等.β-谷甾醇对阿司匹林致胃黏膜损伤副作用及其药理作用的影响[J].中国实验方剂学杂志,2016(1):148-152.

特约编辑:孙士海 见习编辑:王一民