高中美术教学传承革命文化的路径探究

作者: 董巍 朱烁红

*本文系2022年度江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目“自然笔记:普通高中跨学科融合学习探索”(2022JSQZ0124)、江苏省徐州市教育科学“十四五”规划2021年度课题“地方红色文化融入美术教学行动研究”(GH14-21-L456)阶段性研究成果。

【摘 要】革命文化在美术教育中有着广阔的应用空间和巨大的应用价值。对于高中美术教学传承革命文化的基本原则要求,教师需要从育人功能、价值意义、知识把握三个方面展开研究。同时,应采用单元教学、实践探知和隐性教育融入三种艺术表现手段来理解革命文化的内涵。通过主题鉴赏、文化理解和创意实践三个维度来表达,从而达成以革命文化为载体的高中美术单元教学对学生成长的育人目标,让学生理解革命文化传承的重大意义。

【关键词】高中美术;革命文化;单元教学;文化传承;教学实践

【中图分类号】G633.955 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)50-0074-03

【作者简介】1.董巍,江苏省睢宁高级中学(江苏睢宁,221200)教师,高级教师;2.朱烁红,江苏省睢宁县古邳中学(江苏睢宁,221200)教师,正高级教师。

《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)明确指出,高中美术教学需坚持继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化,发展社会主义先进文化的基本原则。革命文化在奠基高中学生理想信念、文化自信、责任担当等方面具有重要的现实意义。同时,革命文化中的英雄人物、爱国教育实践基地等在高中美术中占据比较重的教学分量。因此,革命文化在高中美术教学中具有广阔的开发和利用空间。高中美术教学是传承革命文化、践行社会主义核心价值观、增强民族自豪感和家国情怀的重要载体。因此,本文针对高中美术课堂传承革命文化的教学路径展开探究。

一、整合:以单元教学为主线的课堂教学

学科核心素养的培育要求教师必须将教学设计转化为教学过程,清晰把握本学科对于学生发展的独特价值和贡献,准确认知本学科的体系结构、学科大观念和核心概念,掌握有利于学生核心素养培养的途径和方法,确立适宜的教学过程与方法。[1]基于此,核心素养理念下的大单元教学逐渐成为美术教学成果生成、落地的主要形式,成为革命文化融入高中美术教学的重要教学方式,同时也是帮助高中生进一步认知、传承革命文化的重要途径。从高中教材分析得知,革命文化和美术、语文、历史等课程的教学内容具有一定的重合性、交叉性。对此,教师应整合学科间知识,发挥单元教学的主线作用,将适宜的革命文化内容与美术单元教学内容进行有机整合,把各个衔接点迁移到美术学科教学中,引导学生在真实的情境下展开全面思考与学习,进行深度学习,培育学生的核心素养。

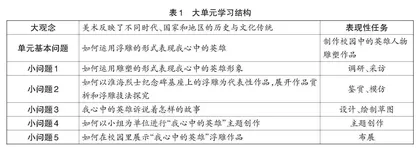

在教学人美版高中美术教材《美术鉴赏》第三单元“匠心之用——雕塑艺术”时,以“诉说·塑说——我心中的英雄”教学为例,针对教材设计了大单元学习结构(见表1),将“如何运用浮雕的形式表现我心中的英雄?”设计为本单元教学的主要问题导向。将教学过程设计为“主题作品鉴赏—浮雕技法探究—作品构思—浮雕制作—作品展示与评判”五个环节,针对每一个环节均设置了小问题,问题设计时将革命文化融入其中,且形成递进式的问题解决步骤。

理解性学习、实践性操作是深度学习的样态,学生在学习中理解、提取知识要点,之后在具体实践中思考、创新。五个小问题的设置解决了革命文化融入美术学习的学科整合问题,帮助学生确立大单元学习方向,明确大单元学习任务,梳理大单元学习脉络,建立大单元学习概念。

教学中以问题设置、解决问题为主要形式,将美术文化中的浮雕知识技能与革命文化有机整合,凸显了美术教学的育人价值,呈现了新时代高中美术育人的基本样态。

二、实践:以单元任务为驱动的活动探究

生活和实践是教育的源泉,高中美术教学应当引导学生在丰富多彩的生活情境中,强化对美、对生活、对思想的深刻理解和体验。

大单元教学以表现性任务为驱动,使学生带着问题进入学习情境。一方面,让学生明确单元学习目标和阶段性学习目标,并通过评价量规,提前规划学习进程。另一方面,引导学生发现问题、解决问题,使学生在具体活动中实践、创新。对此,大单元教学要以学生为主体,以项目化任务为主导,在真实生活情境下展开浮雕文化体验,在艺术表现能力提升和思维建构中融入革命文化,提升学生知识技能与核心素养。以“诉说·塑说——我心中的英雄”教学为例,单元教学实施过程中设置的主要实践活动如下。

【活动一】调研·鉴赏

以小组为单位,对徐州淮海战役烈士纪念塔雕塑作品进行实地考察,聆听红色故事,感受革命文化,利用费德门四步鉴赏法进行实地鉴赏,分析雕塑的形式美、结构美,形成个人调研报告,进一步在革命文化的感召下探寻“我心中的英雄”。

【活动二】绘制·创作

充分挖掘团队的力量,从故事主题、人物形象、场景设置三个方面对作品进行整体构思、搜集素材、绘制草图、创作实践。其一,根据主题环节的小组构建,使学生明确“革命英雄”“烈火英雄”“平凡英雄”的创作方向;将搜集到的大量素材进行筛选与整理。其二,通过小组讨论、统筹,明确主体人物形象及其造型特点,运用浮雕技法完成作品创作。

【活动三】布置·营造

小组分工合作,完成校园环境勘察测量、展位确定、作品摆放、介绍牌设计制作等作品展示工作,以此达成校园环境补充与营造。

在真实情境学习任务驱动下完成一系列实践操作,最终将单元学习成果装点校园环境,打造校园文化。以红色故事、革命人物、革命事件为主题,开展形式多样的美术创作活动,一方面推动了革命文化教育的变革与发展;另一方面,实践成果的布置也丰富了学生的校园生活,打造了积极健康的校园文化,使学生提升了对革命文化的体验与理解。

三、挖掘:以隐性教育为辅助的文化融入

作为与显性教育相对的概念,隐性教育与显性教育具有显著的区别,隐性教育的作用日益凸显。[2]高中美术教学有显性教育、隐性教育两大范式,显性教育最为典型的便是美术课程以及各类美术教育主题活动。隐性教育则是以非常规的隐性方式开展的教育,能让学生在潜移默化中接受教育,在美术教学中发挥着相互配合、相互促进的作用。因此,革命文化在美术教学中的融入,不仅要注重显性教育,如课程教学、实践活动的实践,也要注重隐性教育的开展。其中,最为主要的一环便是将革命文化融入校园文化建设中。学生通过“诉说·塑说——我心中的英雄”所创作的作品,实为显性教育的成果,但当作品立于校园中就构成了隐性教育形式,对未参与学习的学生也浸润了革命文化。

除此之外,深度挖掘地方优秀革命文化美术资源,也是对隐性教育内容的扩充。如补充徐州著名雕塑家刘开渠创作的《胜利渡长江》《支援前线》《欢迎解放军》等经典作品,同时对学生进行革命文化教育,引导学生创作类似作品,实现隐性教育的目的。

高中美术教学在唤醒个体鲜活生命的同时,也承担着审美意识、情感启发、价值观培养的教育功能。在新课标理念下,大单元教学可以将学生引入真实的、有深度的学习空间,通过学习任务驱动和实践活动将美术学习与革命文化紧密联系,使学生逐渐树立文化自信、民族自豪感,在美术学习中弘扬与传承革命文化。

【参考文献】

[1]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018:5-6.

[2]邓建平.思想政治教育视阈中的隐性教育生成研究[J].马克思主义研究,2023(2):143.

责任编辑:靖裕思