高中历史阅读实践活动体系的建构与实施

作者: 周云

在高中历史学习中,如何通过“体系”的力量满足核心素养背景下学生深度学习的需求,是值得研究的课题。实践证明,建构一个既贯通课内学习与课外阅读拓展、又重视阅读“输入”与“输出”的阅读实践活动体系,以阅读实践活动为桥梁,打破“课堂”与“课外”在时间和空间上的壁垒,让课堂内外的历史学习成为一个有机的整体,无疑是一种可尝试的途径。

一、贯通课堂学习与课外阅读拓展

历史阅读实践活动体系的建构坚持整体观念,重视贯通课堂学习与课外阅读拓展,实现课堂与课外的一体化:课堂是基础,课外是在此基础上的延伸和深化;通过课外的阅读拓展,既实现对课内学习内容的深入理解和把握,又为下一步学习和研究提供可能。在实践中,教师可采取不同方式实现二者的贯通。

1.充分使用教科书提供的拓展素材

统编历史教科书设置的《探究与拓展》等栏目在增进学生对课堂学习内容的理解、拓宽课内学习的宽度与广度上颇有价值。教师可指导学生结合《探究与拓展》等栏目,查阅资料,展开课后阅读思考,加深对相关问题的认识,进而实现课堂学习与课外阅读拓展的贯通。

如学习完《中外历史纲要(上)》第9课《两宋的政治和军事》后,笔者引导学生关注《探究与拓展》中关于王安石变法评价的争议,补充《宋史·王安石传》、梁启超《王安石评传》以及葛金芳、金强《近二十年来王安石变法研究述评》等学术论著,指导学生进行阅读和梳理,了解近千年来关于王安石变法的不同评价及其演变历程。在此过程中,学生既能加深对本课重点“宋初中央集权的加强”影响的认识,又能接触到对同一问题的不同解释并分析不同解释的原因。

引导学生阅读《探究与拓展》等栏目以及研读与之配套的补充材料,帮助学生了解一些背景知识,加深对相关课内知识与概念的理解,探讨一些由于时间限制在课堂上无法展开的问题,这样的阅读实践活动,笔者称其为“基础性阅读实践活动”。基础性阅读实践活动主要是将课堂学习延伸至与之紧密相关的课后阅读与思考。

2.阅读与教科书内容相对应的学术书籍

《探究与拓展》等栏目主要侧重对某个知识点的拓展,而学生对时代特征等更多内容的认识还有欠缺。鉴于此,教师还可基于教科书内容顺序,推荐学生阅读与课文内容相对应的学术书籍或其相应章节,拓展课堂学习的深度与广度,培养学生的阅读理解能力,拓宽学生的历史视野。这一阅读实践活动,可称之为“拓展性阅读实践活动”。

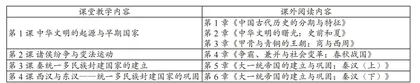

基于《中外历史纲要》“通史”叙事的特点,教师可选取若干适合学生阅读的经典书籍以配合课堂教学使用。以中国古代史学习为例,笔者选取国家图书馆(国家古籍保护中心)、北京大学历史学系编《稽古·贯通·启新:中国古代史》,按照课堂教学进度,指导学生进行拓展阅读。以下是第一单元的阅读安排(下页表)。

配合《中外历史纲要(下)》,笔者推荐学生阅读钱乘旦《西方那一块土》、陈乐民《欧洲文明十五讲》等经典书目。根据学情,教师还可在上述精读书目基础上提供泛读书目,为学生的持续性学习提供支持。

3.布置基于课堂学习与课外阅读拓展的参观任务

从空间上看,课堂学习与课外阅读拓展主要集中于校内,而利用校外资源进行历史学习也很重要,博物馆参观无疑是一项重要活动。不同于一般参观,阅读实践活动体系中的参观,更强调建立在课堂学习、课外阅读拓展基础上,即先进行课堂学习和课外阅读拓展,而后带着任务去进行参观,参观结束后再设置不同后续任务。

如中国近现代史的学习结束后,笔者布置学生完成对《中国共产党简史》《中国国家博物馆展品中的100个故事》的阅读。在课堂学习和课外拓展阅读基础上,组织学生自由结组,带着“概述展览的总体概况;推介展览的典型文物;以某文物为例,结合课内所学与拓展阅读,进行深度介绍”等任务,前往国家博物馆参观“复兴之路”展览。要求学生在参观中及时记录,参观结束后,由组员共同整理学习收获,制作宣讲课件进行汇报。

课外阅读拓展是将学习空间从课堂延伸到课堂外,基于阅读的参观活动则是将学习空间从校内延伸到校外。不管是课外还是校外,出发点都是课堂,以课堂所学为基础,联通课内外。建立在课堂学习、课外阅读拓展基础上的博物馆参观等实践活动,笔者将其称为“探究性阅读实践活动”[1]。

二、兼顾阅读的“输入”与“输出”

“输入”与“输出”是决定阅读质量的两个重要方面。高质量的阅读“输出”,不仅对阅读“输入”提出了高要求,而且还直接关系到学生核心素养的培养。因此,在重视阅读“输入”的基础上,教师还应重视阅读“输出”的设计。

1.设计多样“输出”形式

多样“输出”形式既能从不同方面展现学生的学习阅读“收获”,也能展示学生的个性与特长,增加学生的获得感和成功体验,进而激发学习热情与动力。经过多年实践,笔者和同事探索出了建立在阅读“输入”基础上的不同“输出”形式,大体如下:

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—撰写读书报告——交流讨论

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—观看历史纪录片——撰写观看笔记

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—历史漫画的设计与创作

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—模拟历史会议

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—历史与英语戏剧大赛

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—博物馆参观—书写收获—交流分享

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—博物馆参观—展品的个性化创作

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—博物馆参观—撰写解说词—实地讲解

课堂学习—课后阅读思考—课外阅读拓展—自主研修—撰写论文

以上各种阅读实践活动,既坚持了课内外的贯通,也兼顾了阅读的输入与输出。

2.搭建多种“输出”平台

教师可组织学生参与班内、校内、校外各种平台的活动。班级平台方面,教师可在历史课上组织学生进行阅读展示和读书分享以及可利用班内墙报,展示基于阅读的墙报设计或漫画设计;学校平台方面,可利用团会、党校活动、艺术节等校园活动展示相关阅读实践活动成果;校外平台方面,教师可梳理适合中学生参加的各种活动和比赛,组织学生利用阅读实践活动的成果积极参与。此外,教师还可帮助学生将基于自主研修写作的论文进行投稿。

不同输出平台既为学生展示阅读实践活动成果提供了“出口”,又能从成果的角度引导学生重视各种阅读实践。在此过程中,学生的自主学习、合作学习和探究学习既有了时间和空间,也有了展示平台。

三、重视阅读实践活动的整合

参与各种阅读实践活动,需要学生投入大量时间,但高中生能够自主安排的时间相当有限。鉴于此,提高阅读输出效率就显得非常重要。教师一方面可将阅读实践活动与班级、校级活动结合,另一方面,还可将“基础性阅读实践活动”“拓展性阅读实践活动”“探究性阅读实践活动”等不同类型的活动进行整合。

如,在课堂学习“明清中国版图的奠定与面临的挑战”基础上,笔者首先要求学生阅读《探究与拓展》等补充材料以及《稽古·贯通·启新:中国古代史》等书籍,撰写读书报告,组织学生交流讨论。其次,布置学生阅读单士元《故宫营造》等书籍,结合自主查阅资料,初步熟悉故宫并进行实地考察。而后,要求学生结合课内所学与课外阅读、考察,撰写讲解词,同学互评与教师点评相结合,修改、完善讲解词。最后,通过审核的同学成为我校举办的中学生中华优秀传统文化传承论坛的讲解员,在暑期论坛期间为参加活动的全国师生代表进行实地讲解。

上述活动中,课堂学习与《探究与拓展》阅读属于立足课内的“基础性阅读实践活动”,书籍阅读、提交读书报告、交流讨论属于“拓展性阅读实践活动”,而参观、撰写讲解词与实地讲解则属于运用层面的“探究性实践活动”。上述活动,既实现了阅读“输入”与阅读“输出”的兼顾,也实现了三种类型活动的整合,提高了输出的效率与质量。

四、高中历史阅读实践活动体系及其效果

近几年,笔者与同事进行了不同种类阅读实践活动的探索,逐步建构起高中历史阅读活动体系的基本架构(见上图)。

阅读实践活动体系的建构,实现了课内学习与课外阅读拓展的贯通,兼顾了阅读的“输入”与“输出”。在“体系”的支持下,学生的阅读理解、分析阐释以及论证探究等能力均有明显提升,历史学科核心素养培养有了更多抓手,能够得到更有效落实[2],学生的深度学习也更易于实现。

高中阶段的课内历史学习与课外拓展,丰富了我的历史学科知识,增强了我的学习能力。在学习、阅读、参观等活动中,我对历史学科有了更加浓厚的兴趣,并且逐渐坚定了未来继续学习历史的决心。

以上是我校刘心怡同学(考入北京大学历史系)报名北京大学史学暑期课堂的部分个人陈述。高中阶段的阅读实践积累,不仅有助于学生综合素质的提升,甚至还能帮助其明确今后的学习方向。历史阅读实践活动体系的建构与实施,正是希望通过“体系”的力量为历史学科核心素养的落地与学生的深度学习创造条件,进而为学生的全面发展、长远发展提供历史学科的支持。

【注释】

[1]“基础性阅读实践活动”“拓展性阅读实践活动”“探究性阅读实践活动”的其他做法,详见周云:《创设阅读实践活动,培养学生核心素养》,《中学历史教学》2018年第5期,第39—40页。

[2]各类阅读实践活动对历史学科核心素养培养的落实,详见周云:《创设阅读实践活动,培养学生核心素养》,第39—41页。