三级联研区域范式:素养立意的小数作业改革实践路径

作者: 徐雪刚 裘迪波

基金项目:2022年度浙江省教育科学规划课题项目“区域联动,协同推进:双减背景下数学作业设计改革的实践研究”(2022SC16)。

作者简介:徐雪刚(1981—),本科学历,高级教师,小学数学教研员,绍兴市数学会小学数学分会会长,曾获浙江省教科研工作先进个人、第六期浙派名师优秀教师等荣誉。

[摘 要] 区域教研在促进教师专业发展、提高教育教学质量、缩小校际间差距、整合教育资源以及深化课程改革等方面都具有重要作用。经过多年实践,绍兴市教育教学研究院积极探索“三级联研”的价值、技术和机制问题,形成了区域联研推进小学数学作业改革的实践模式:围绕组织架构、运行机制、联研路径和策略支架等问题,构建了“三级联研”教研范式模型;以专家领研、名师引研、团队共研、课堂评研、多巡合研等方式,研发了“五步四维”作业改革操作支架。“三级联研”的建构为区域教研活动提供了实践范式,所研发的作业操作支架为小学数学作业设计提供了操作范例,所建设的小学数学作业资源为教与学提供了借鉴和复制范本。

[关键词] 三级联研;作业改革;小学数学

国家高度重视中小学“减负”工作,多次明确要求“扭转一些学校作业数量过多、质量过低、功能异化等突出问题”。作业质量关系着教师的“教”与学生的“学”,已成为推动教学方式变革的杠杆。

一、问题的提出

1. 作业方向“亟盼”明晰

作业改革既要破除原有的“唯分数论”,又不能以牺牲学科教学质量为代价。因此,如何处理好作业的“提质”与“减量”的关系成为学校、教师、家长最想突破的瓶颈,需要区域教研部门引领作业改革的方向,探寻作业改革实践路径。

2. 作业资源“亟须”共享

作业改革在学校之间存在差异,优质的学校可以通过专家引领、资源配置、技术支持等顺利推进作业改革。薄弱学校因师资力量欠缺等原因导致作业改革效果不明显,甚至无法推动改革。因此,亟须区域教研部门积极介入,让不同地区、不同学校的教师能够跨越界限参与作业研究,实现优质资源的共享。

3. 作业实施“亟待”落地

在实际操作中,作业管理存在一些问题,比如作业布置随意、作业批改不及时等,这些问题导致作业无法充分发挥其应有的功能,甚至可能成为学生的负担。因此,区域教研部门要上下联动,加强沟通协作,边研究、边实践、边改进,努力探寻理论与课堂相互融合的解决方案,以实现改革的目标。

二、解决问题的过程与方法

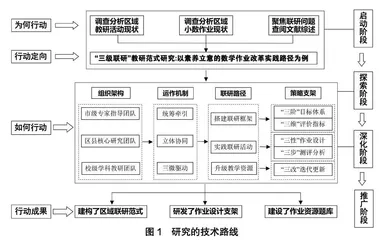

“三级联研”是指通过调研分析区域教研活动和小学数学作业现状,利用市级、区县级和校级的“三级联研”教研活动带动小学数学作业改革,通过启动、探索、深化、推广四个阶段的联研形成可操作、可借鉴、可推广的成果(如图1)。

1. 启动阶段:构建课时作业设计目标、评价体系1.0版

基于“双减”政策背景课题组提出作业改革要求,区域教研部门通过分析作业现状和查阅文献资料,组织特级教师、教研员、学科名师以头脑风暴的形式开展讨论,明确作业改革的方向、理念和原则,并以典型作业设计为样例,由区域内4个特级教师团队、12个名师工作室成员开展三年级至六年级的课时作业设计。

这一阶段的成果:初步形成了课时作业设计目标、框架、评价指标体系1.0版,以典型作业设计为样例,开展课时作业设计研究。

2. 探索阶段:建立“三级联研”开发作业设计操作支架

基于让不同地区、不同学校的教师能够跨越地域、实现资源优化配置,课题组尝试建立市、区县和校级的“三级联研”区域教研范式,由特级教师、教研员组成学科专家团队,由市、区县级5个研学共同体、12个名师工作室组成核心研究团队,42所市区以及乡镇的学校组成的学科教研团队,开展区域作业改革的联研活动。

这一阶段的成果:初步建立了“三级联研”区域教研范式,开发了“五步四维”作业设计操作支架,开展了作业设计应用研究。

3. 深化阶段:运用“三级联研”迭代作业目标、评价2.0版

基于《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)的要求“不少于10%的跨学科主题学习时间”,课题组开展配套单元项目性作业设计的研究。通过区域教研部门“三级联研”开展教研活动,精选了教师亟待解决的单元项目作业为联研主题,开发了可复制、可利用的课时和单元项目作业资源,为一线教师提供了大量的项目化作业资源,提高了广大教师的作业设计能力。

这一阶段的成果:运用“三级联研”教研范式,开展“项目化”作业为主题的单元作业,迭代形成作业设计操作支架与作业目标、评价体系2.0版。

4. 推广阶段:推广“三级联研”范式应用到其他教研领域

课题组通过迭代“三级联研”范式和作业资源,尝试将“三级联研”应用到其他数学教研活动以及其他学科教研活动中,让更多教师在教研活动中受益。2023年,在绍兴市“建功之约”活动中,课题组将“三级联研”范式应用到课程思政、项目化等教研活动中,深受广大教师的喜爱。

这一阶段的成果:“三级联研”应用到其他教研领域,不仅发挥了“三级联研”的更大价值,也让更多教师感受到教研的力量。

三、成果的主要内容

1. 协同发展:构建了“三级联研”教研范式模型

在作业改革研究中,课题组构建了“三级联动”区域教研范式模型,更好地助力教研向“共建、共研、共享、共长”转化。该模型搭建了“教学—研修—研训”三位一体教研资源共享平台,具有教研个性化、全员化、及时性、普及性和科学性的特点(如图2)。

(1)建立三级联研优秀团队,架构组织体系

“三级联研”优秀团队以“1+1+N”模式架构,主张“联”集体之智,“研”同质之事:第一个“1”由市、区县教研员、特级教师组成专家指导团队;第二个“1”由区县级名师工作室、市研学共同体成员组成核心研究团队;“N”则由绍兴市6个区县基地学校数学教研组组成学科教研团队。

①专家指导团队:引领项目。在作业改革项目中,专家指导团队以高站位策划、高标准推进、高要求落实,统领“三级联研”团队开展作业改革的项目研究,既要实现高目标的教研水准,又要构建高质量的作业结构框架;既要向教师传授作业设计与实施的理论,又要帮助教师解决作业改革中的困难。

②核心研究团队:领办项目。核心研究团队的职责是发挥各名师工作室、研学共同体成员、基地学校学科优势,着重研究作业项目的设计、实施、评价、改进策略,衔接市、区县、校级之间的联研活动。核心研究团队既要动态把握专业指导团队的作业改革理念,又要及时指导学科基地学校教师开展作业改革工作,促进作业改革朝着正确方向推进。

③学科教研团队:实施项目。通过首席教师带领“微团队”,以“微项目”为载体,开展“微教研”活动,解决作业改革在跨校、本校、不同年段实施过程中碰到的难题。学科教研团队要聚焦每一个项目主题,开展学科和跨学科的专题研讨、持续实践,帮助教师实现从理念到课堂教学行为的转变。

建立“三级联研”的优秀团队,要以小学数学作业改革为纵线形成市、区、校三级横向联动,通过“研讨与培训”“梳理与反馈”“示范与诊断”等形式开展区域教研活动,实现优势互补、资源共享,推动作业改革。

(2)创新三级联研运行机制,保障运行体系

为充分发挥三级联研运行机制的优势,培养教师的创新精神,课题组创新设置了市级“统筹牵引”、区域级“立体协同”、校级“三微驱动”的三级联研运行机制,以此推动小学数学作业改革的持续发展。

①统筹牵引:作业改革规划有“序”。“统筹牵引”机制通过“统筹规划、整合资源、协同推进”等方式,提高三级联研整体效益。首先,“市级专家指导团队”开展领航式指导,统筹规划方向、目标和理念,开展区域培训与解读;其次,聚焦学情开展主题式研讨,通过梳理问题、追溯缘由、规划研联内容,搭建作业设计体系框架;最后,协同推进各区县作业改革联研活动,制定“一学期一现场教研”“一月一线上研讨”“一周一文稿反馈”的操作策略。

②立体协同:联合教研实施有“融”。“立体协同”机制是一种全方位、多层次的教研运行机制,通过区域教研、学校教研和教师教研三个层面协同运行。

纵向:专家及教研员领衔,成立名师工作室、研学共同体、学科研究小组,根据不同的作业改革内容确定研修主题,搭建作业目标体系开展攻关式教研指导。

横向:建立区域、片区及学校联研共同体,使区域、片区、学校之间形成合力进行作业设计研讨,开展“作业设计比赛”“设计分享论坛”等作业推广活动。

块状:以学科基地、教研组、备课组等为方阵,以同伴互助、群体互学、研讨例会、经验分享等形式促进作业研究向纵深发展。

点状:通过开展作业调研、专项作业研究等方式促进教师在课堂实践中反思改进,提升教学智慧。

③三微驱动:校本实践迭代有“新”。“三微驱动”机制即校级学科教研团队采用“首席教师”带领“微团队”,以“微项目”为载体,开展“微教研”活动。具体运行方式是在每学期初,以年级教研组为单位组成“微团队”,认领并实践由首席教师发布的“微项目”。实践过程中遇到困惑就开展“微教研”活动,以最快的速度解决困惑并进行课堂教学实践。在隔周一次的学科教研大组会议上,“微项目”负责人进行项目实施反馈,全体数学教师合力研讨解困;实验学校建立“校本作业改革资源库”,以方便更好地追踪反馈。

(3)构建三级联研操作路径,优化活动体系

三级联研是以作业为载体的研究和实践,操作流程的核心是统筹引研、互动共研、众筹微研。三级联研是循环多次的实践,包括了“小联研”和“大联研”这两大联研。

①“小联研”——以联研活动推进项目实践。“小联研”是基于作业载体开展的实践联研活动,是对作业设计、实践、诊断、改进的不断优化的过程。在此过程中,参与研究的团队不断联合研究,不断进行优化,不断实验尝试,不断发现问题,不断改进提升,最终形成最优化资源。

联合设计、优化作业:主要由区县名师工作室、研学共同体组成“名师领衔团队”进行实践,关注素养导向的作业目标,进行微项目作业设计,形成典型性作业的操作范例,构建多元化作业评价体系等。

协同实践、反馈评价:主要由基地学校核心教研团队进行实践,组成N个“微团队”让作业在课堂中落地实践,尝试后再进行“主题式”研讨,针对出现的问题进行诊断,召开“沙龙会”梳理出问题的解决策略,反馈给县级“名师领衔团队”进行作业的设计迭代。

在“小联研”的优化升级过程中,每一次“微教研”都聚焦在一个关键性问题上进行深入研讨和解决,这种联研方式非常灵活、互动性强、主题突出,打通了作业设计和课堂实践之间的“最后一米”距离。

②“大联研”——以循环实践掘凿联研深度。“大联研”是指在三级联研实施过程中进行多次循环研究实践,是三级联研的核心部分,使得研究更有深度、效度。“大联研”“包括四个核心步骤:

一是组建核心团队,引领群式发展:由专家指导团队“统筹引研”,由核心研究团队“互动共研”,由学科教研团队“众筹微研”,三大团队相互助力、赋能共长;

二是聚焦联研主题,搭建联研框架:每次教研由专家指导团队搭建联研框架,包括明确主题、设计分块项目和联研路径,并给予精准的指导;

三是基于作业载体,实践联研活动:由核心研究团队“互动共研”、学科教研团队“众筹微研”,进行“小联研”实践探究;

四是梳理调整改进,升级教学资源:每一次“小联研”结束都要进行梳理和调整,促进升级更新,比如可以升级作业设计、更新资源系统、进阶课堂教学、完善评价体系。

三级联研的流程是三级联研的实施过程,促进了教师团队“共建、共研”、教学资源“共享”和教师群式“共长”。