“可视化”数学作业,让素养提升“全面化”

作者: 孙立群

作者简介:孙立群(1986—),本科学历,一级教师,从事小学数学教学工作,曾获“宁波市教坛新秀”称号。

[摘 要] 研究者对一年级教材中的非书面作业内容进行整合,提出了“情境应用,知识迁移”“实践操作,思维创新”“图式表征,突破难点”“语言表述,发展思维”“绘本阅读,激趣启智”等“可视化”的非书面作业实践,为小学低年级学生数学学习能力发展提供实践支撑。

[关键词] 小学低年级;数学;非书面作业;素养提升

一、问题的背景

作业是课堂教学的延伸,是教师检验学生学习状况和调整教学方式的重要手段,也是提升学生能力的重要方式。适时、适度的作业承担了学生巩固新知、内化知识、发展思维的重要作用。

国家“双减”政策明确规定小学一、二年级不留书面家庭作业,通过不布置书面作业的方式来减轻学生作业负担。部分教师习惯于布置传统书面作业,对于“非纸笔”作业的形式一时难以把握,出现了无作业或布置单调、乏味的“读口算”等作业,导致学生家长陷入困惑、迷茫的焦虑处境,出现家长布置作业、辅导作业的现象。

二、问题的思考

1. 不留书面作业不等于无作业

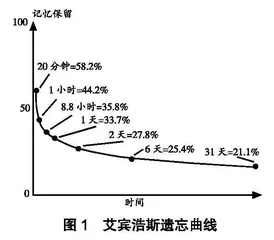

记忆是人类的重要能力之一,德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯认为,如图1,遗忘在学习之后立即开始,而且遗忘的进程并不是均匀的,呈现先快后慢的趋势。学生只有在一定的间隔期内进行及时巩固、复习,才能将短时记忆转化为长时记忆。

现代认知心理学认为,人的记忆从短时记忆转化成长时记忆时需要经过一定的加工和处理,其中重要的形式是言语复述和迁移性的认知操作。

因此,学生学习时进行适时练习和复习是必须的,不留书面作业不等于无作业。

2. 多途径作业,实现减负提质

荷兰学者弗赖登塔尔提出,学生学习数学是一种再创造和再发现的过程。学生经历独立思考、动手实践、合作交流等过程逐步形成知识的建构。在班级授课制下,不同学生思考同一问题会出现不同的想法,进而外化为不同的表征。受上课时间和空间的影响,在一节课中教师很难全面、准确评价每名学生的数学思维水平,比如直观动作思维、语言逻辑思维、创新性思维等。

因此,设计“可视化”的非纸笔作业成了数学课堂教学的延伸,能弥补书写作业功能的不足。通过生动的语言表征、丰富的图像表征、有趣的操作表征等将思维外化,将抽象的数学思维生动展现,既能提升学生的思维水平,也利于教师把握学情,为落实“双减”添砖加瓦。

综上思考,笔者根据一年级数学学习内容进行整合思考,设计可操作、有趣的、有意义的“非纸笔”的体验性作业,让学生在体验、思考、创造中发展数学学科能力。

三、一年级非书面作业内容整合

一年级学生具有注意力易分散、约束能力较差、可塑性较强等特点,对动手操作、数学游戏、数学绘画等活动具有浓厚的兴趣。在充分尊重学生的心理特点和认知规律基础上,笔者对人教版教材一年级的非书面作业进行梳理和分析(如表1),这不仅能达到巩固新知的要求,还能提升学生的数学表达、创造、应用等能力。

四、非书面作业实践

教师要如何设计非书面作业、开展怎样的实践活动才能有效发展学生数学思维?

1. 情境应用,迁移知识

独立思考、动手实践、合作交流都是学习数学的有效方法,教师布置学生喜闻乐见的生活情境作业进行模拟性的操作练习,完成知识的迁移,不仅能让学生感知数学在生活中的应用,也能较好的发展学生的应用能力和实践能力。

(1)作业形式:情境模拟——“分类和整理”

题目:同学们,每天的课间活动是小朋友们最开心的时候。“叮铃铃”,下课铃声响了。瞧!小朋友们像一只只快乐的小鸟奔向了操场。操场上可热闹了,有的在跳绳,有的在跑步,有的在踢毽子……咦?一群小朋友在篮球场上吵起来了,发生什么事了?如图2,原来他们要组建篮球队,但不知道该怎么分。聪明的你,能帮帮他们吗?

(2)作业目的

学生置身于“生活化”的情境中,能主动运用分类的知识解决现实的问题,沟通数学与生活的联系。

2. 实践操作,思维创新

实践操作是学生认识世界的主要手段。在亲身实践经历中,学生能发现问题、分析问题,进而解决问题,并感受获得知识的快乐。在教材中,很多知识领域安排了“摆一摆”“拼一拼”“剪一剪”“画一画”等实践操作活动,学生在直观具体的操作中感悟、体验、理解、内化数学。开展实践操作活动能激发学生的兴趣,能让学生直观感知数学。

(1)作业形式:摆拼活动——“认识图形”

①尝试用小正方体搭出较大的正方体。(先想一想需要几个小正方体,然后再拼一拼)

②大正方体切成小正方体。用橡皮泥捏成正方体,先想一想怎样用最少的刀数把大正方体切成8个小正方体,然后尝试切一切。

作业目的:如图3,让学生经历立体图形的摆拼、切割等过程,发展学生的空间观念。

(2)作业形式:创意设计——“10的认识”

师:同学们,我们已经认识了0~10这10个数字宝宝,今天我们要用学过的数字来设计自己的学号,请你们发挥想象设计一个属于自己的学号贴吧。

作业目的:如图4,通过设计学号贴培养学生学习数学的兴趣,发展学生创造思维。

(3)作业形式:动手整理——“1~5的认识和加减法整理”

师:同学们,我们已经学过了5以内的加法和减法的算式,你们能把算式卡片整齐地、有规律地排一排吗?相信你们一定能行。

作业目的:如图5,学生根据卡片的规律有序地整理卡片,发展学生的动手能力和有序思维。

(4)自制涂色卡——“10以内的加减法”

师:同学们,我们已经学习了10以内的口算,认识很多10以内加减法的算式,我们可以根据算式的结果制作一张神奇的涂色卡,让算式变得更好玩吧!

作业目的:如图6,在认识了10以内的数和加减法之后,学生综合运用知识编写算式和创作涂色卡,培养了应用意识和创新能力。

3. 图式表征,突破难点

表征是信息在头脑中的呈现方式,图示是主体内部的一种动态的、可变的认知结构。图示表征不仅能把内在的信息进行加工、整合形成系统的认知结构,还能将思维“可视化”。加减运算是联合和分离动作的产物,运用图示表征的形式能帮助学生有效构建模型。

(1)作业形式:趣味配图——“连加连减”

师:同学们,我们已经学习了连加连减,现在请想一想,你们能想到哪些有关连加连减或加减混合运算的故事呢?请画一画。

作业目的:让学生通过想象进行创作,能沟通算式和图的联系,能展现学生的不同思维。

4. 语言表述,发展思维

教师要重视培养低年级学生的数学语言表达能力,这是学生养成思维完整性、逻辑性的重要因素。受班级授课制的影响,课堂上往往只有部分学生有机会发言,其他学生没有表达的机会。因此,布置语言表达作业,让学生用音频或视频反馈能有效锻炼学生的数学表达能力,使人人都能得到锻炼。

(1)故事大赛——“位置”

师:同学们,我们学习了“上、下、前、后、左、右”位置的词,请看图讲一讲龟兔赛跑的故事。

作业目的:在学生熟悉的故事中引入位置方位词,培养学生表达能力和空间想象能力。

(2)数学“资源库”——“排队问题”

题目:作为查漏补缺的一项作业,让学生将错题、难题整理制作成微课,并在班级分享。作业很好地锻炼了学生的数学语言表达能力,使不同的学生都有不同的发展。

作业目的:“小老师讲题”的方式突破了教学的难点,培养了学生的数学表达能力。

5. 绘本阅读,激趣启智

借助绘本阅读,将数学和图文故事内容巧妙结合,更易激发学生学习兴趣。笔者以“吃了魔法药的哈哈阿姨”为例,让学生在绘本阅读中不断产生疑问,在质疑、释疑的过程中发展学生的提问能力、分析能力。

(1)作业形式:绘本阅读——“吃了魔法药的哈哈阿姨”

师:同学们,今天我们一起走进哈哈阿姨的世界去了解更多的知识。在绘本阅读时你们想到了哪些问题?

在教师引导下,学生的思维不断显现。

生1:阿姨关进监狱时,看到的小石子是什么形状的?

生2:阿姨拿出的饼干是什么形状的?

生3:为什么三角形的饼干可以变成锯子,饼干与锯子有什么相同的地方?

作业目的:培养学生的数学学习兴趣,发展学生的问题意识。

五、践行反思

作业作为学校课程的重要组成部分,不仅承担着巩固知识的任务,更有发展学生思维的功能。笔者在实践中尝试通过转变作业观、创新作业类型、改变评价方式等,让一年级学生对数学学习始终保持热爱。

首先,教师要转变作业观念。作业不仅是巩固知识的有效方式,还是学生思维外化的表现。比如教材中的一道题:拼成一个大正方体至少需要( )个小正方体。这道题对学生的空间想象能力要求较高,学生只在课堂中练习,思维就很难得到真正发展。由此,笔者改变练习方式,将题目作为课后探究作业,让学生通过捏一捏、想一想、切一切、拼一拼等过程理解大正方体和小正方体之间的关系,在实践中体验解题的快乐。

其次,教师要创新作业类型。数学知识是数学思维的结果,学生思维在动手、动脑、动口中得以发展。因此,设计多途径创新性的作业能有效提高学生学习效率。比如加、减法教学后,教师通过让学生创作涂色卡给算式配图等活动,既巩固了计算知识,又发展了学生数学思维;通过“小小讲解员”活动,用拍视频讲题的方式呈现,不仅提高了学生语言表达能力,还培养了学生思维的逻辑性;通过“选购礼物”的实践作业,结合特定的节日去商场为家人选购礼物的方式既锻炼了学生应用能力,也发挥了育人功能。丰富的“可视化”作业能积极调动学生的眼、口、手、脑,让学生在“动”中获得真知。

最后,教师要改变作业评价方式,将“终结性评价判定”转变为“过程性评价育人”。受低年级学生年龄、心理影响,单一作业及评价容易让学生产生厌倦心理,教师要借助“可视化”作业对学生进行全面的过程性评价,不仅能激励学生的学习,更能驱动学生自信地学习。