核心问题促进深度学习发生的路径研究

作者: 叶妙妙

作者简介:叶妙妙(1984—),本科学历,一级教师,从事小学数学教学工作。

[摘 要] 深度探索核心问题能有效拔高学生的数学思维,促使深度学习发生。但部分教师忽视核心问题的重要性,导致学生因为缺乏探索时间与空间限制了思维的深度发展。基于此,文章从核心问题的概念与特征出发,通过解读信息、实施流程与注意事项三个方面探索核心问题促进学生深度学习发生的路径。

[关键词] 核心问题;深度学习;思维

数学课堂由大量问题链接而成,“问题催生深度学习”已成为广大教师的共识,核心问题是教学的起点与终点。教师围绕核心问题开展教学,能为学生搭建良好的知识架构,帮助学生完善知识体系。然而,受各种因素的制约,当前部分教师不重视核心问题在小学数学教学中的重要作用,导致学生发生浅度学习的现象。因此,笔者从核心问题的内涵与价值特征出发,谈一谈如何借助核心问题促进学生深度学习的发生。

一、核心问题的概述

1. 概念理解

核心问题是能启发学生思维的关键性问题或是课堂要解决的重要问题。核心问题与思维有着密不可分的联系,能促使学生对问题中涉及的知识点展开联想,并获得感悟,为完善知识体系奠定基础[1]。同时,核心问题是具有一定探究空间的问题,具有构成性、统领性、建构性等特征,学生要在深入思考与探索的条件下才能解决。

2. 主要特征

(1)构成性特征

从教学的角度来看,核心问题是课堂要解决的重要问题,是直指知识本质的问题。学生通过探索核心问题,不仅能突破知识重点与难点,还能在解决问题的过程中获得更多的元认知体验,为提炼数学思想方法、发展学力等奠定基础。因此,教师应重点关注核心问题的应用,引导学生通过对核心问题的探索深刻理解所学内容,让深度学习真实发生。

案例1 “分数的认识”的教学

根据学生已有的认知结构与学习经验,教师向学生展示一幅图,分别提出不同的问题,引导学生从不同的视角来观察图形并思考。在此基础上,教师提出核心问题:“对于同一幅图,从不同的视角来观察与分析,你们能够发现什么共同之处?”

这个核心问题成功打破了学生习惯性由“数量”的维度探索“平均分配”问题,将学生的思维推入从“份数”的视角来观察与探索“平均分配”问题,凸显了数学中部分与整体的关系,为帮助学生构建完整的认知结构创造了条件。从一定意义上来说,转换视角来观察与分析问题是揭示分数意义的核心问题,是引导学生深度理解分数内涵的主要渠道。核心问题促使学生的思维由对分数的简单认识迈向对分数本质的理解。

(2)统领性特征

对一节课而言,核心问题是本节课探索的核心内容,具有统领性作用。教师将核心问题作为统领课堂教学的方向标,是突破教学难点的关键。探索核心问题能揭示知识本质的过程,核心问题一旦得到解决,学生便具有融会贯通、举一反三的能力。事实证明,在核心问题的统领下,学生不仅能自主建构清晰的知识脉络,还能对知识的发生发展过程产生明确的认识。

案例2 “乘法分配律”的教学

教师出示三道算式,要求学生自主分析三个式子的共同点:①8×4+2×4=(8+2)×4;②5×3+8×3=(5+8)×3;③60×5+40×5=(60+40)×5。

生1:这三个式子等号左边均为两个乘法运算的和,是先乘后加,等号右边是先加后乘。

师:总结得不错,那么符合这一类结构的式子,结论一定相同吗?

在这个教学片段中,教师要求学生提炼几个式子的共同点的问题属于核心问题,这个问题在教学中起到了承上启下的作用。在核心问题的导向下,学生将算式的数据特征与结构特征联合起来思考,既揭示了知识要点,又进一步关注到数据特征与算式结构之间的关系。核心问题起到了统领性作用,为学生抽象乘法分配律夯实了基础。

(3)建构性特征

核心问题的建构性揭示了知识之间所具备的关联性,这一特征引领教师从单元整体的视域来精心设计教学过程。核心问题则成为新旧知识之间联系的纽带,为学生后续探索与之关联的问题做好铺垫。在具有建构性特征的核心问题驱使下,学生不断提升自我建构能力,完善认知体系,为形成结构化的思维创造条件。

案例3 “折线统计图”的教学

当学生学会自主根据数据画图之后,教师提出核心问题:“图中的点可明确表明相应的数据,连线是不是多此一举呢?”问题处于学生思维的“最近发展区”内,学生顺应自身对条形统计图的认知经验,自然而然地将思维过渡到对折线统计图的分析中。条形统计图中的直条数据直接反映了数据,通过类比,折线统计图中的点同样也能反映相应的数量,那么连线的意义何在呢?

这是两类图形的区别,在核心问题的驱动下,学生不仅尝试自主应用类比思想解决问题,还对折线统计图有了更深刻的认识。学生对知识的自主建构过程,也是完善认知、发展学力的过程。

二、核心问题促进学生深度学习发生的路径

1. 解读信息

教材是实施教学的基本载体,如何在核心问题的引领下深刻解读教材中呈现的图片、文字等背后的信息呢?这是值得深入探索的问题。事实上,教材中呈现的每一个字、每一幅图都凝聚着编者的智慧,都蕴含着丰富的数学思想和情感。因此,从静态的教材中提炼信息是发展学生学力的关键,也是凸显核心问题统领数学教学的基础。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》强调教师应充分关注教材所呈现的问题价值,引导学生厘清知识间的联系,让学生亲历知识的形成与发展过程,从而对教学内容产生深刻理解。那么,究竟该如何深刻解读教材,从教材中提炼出核心问题呢?

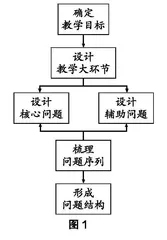

如图1所示,问题教学理论认为问题教学一般从五个步骤实施:①教学目标是一节课的灵魂,制定教学目标,为确定核心问题奠定基础;②根据教学内容特点,初步确定教学大环节,以形成逻辑清晰的教学架构;③根据教学重点确定核心问题,并从核心问题出发设计相应的辅助性问题;④厘清各个问题间的逻辑关系,明确问题所遵循的层级顺序;⑤建构问题结构,完善知识体系。

案例4 “分数的认识”的教学

基于图1所示的五步法,本节课从目标出发,划分为三大教学环节:①新旧知识类比,引导学生基于“份数”的视角分析问题;②用“分数”来描述某个整体的几分之一,在此过程中进行整理,细分出三个小环节辅助达成目标;③增强体验,进一步强化学生对“几分之一”意义的理解。

在确定好教学环节之后,教师引导学生分别探索每个大的环节可借助哪些问题来达成教学目标,并从众多问题中提炼出核心问题,经过对问题关系的梳理,形成结构清晰的知识架构图。

2. 实施流程

确定问题结构后,该如何实施呢?如图2,以问题教学的五步法为基础,教师可从如下几个环节来具体实施:①借助丰富的情境引发学生的“愤悱”,让学生基于认识矛盾提出问题;②在独立思考与小组合作交流过程中探寻问题,并尝试获得解决问题的基本思路;③解决问题时不仅要注重过程,还要从中获得一定的感悟;④对整个过程与结论进行验证、反思与评价;⑤形成新的认知冲突,提出新的问题,为教学留下悬念,激发学生的探索兴趣[2]。

3. 注意事项

(1)引导学生自主提出问题

一般情况下课堂中的核心问题由教师提出,或在教师的引导下学生自主提出。不论以哪种形式产生的核心问题,都要建立在教师精心预设的基础上。众所周知,提出一个问题比解决一个问题更重要,那么如何启发学生的思维,引导学生自主提出问题呢?实践发现,在教学过程中教师创设贴近学生生活经验的情境能够有效引发学生的认知矛盾,让学生在“悱愤”中发现并提出新的问题。

案例5 “确定位置”的教学

问题:观察图3,描述小芹的位置。关于这个问题,学生很快就结合自身已有的生活经验,得出小芹的位置处于第五排的第四列。

为了提升学生的“四能”,在学生自主获得结论的基础上,教师要求学生继续观察图片,并提出一个新的问题。在教师的启发下,很快有学生截图后提出问题:如图4,此时小芹的位置该怎么描述呢?是否可以像图3一样表达?若不行,那该怎么表达呢?

座位问题是学生熟悉的情境,教师以此作为研究素材可进一步提升学生的学习兴趣,让学生在思考中发现并提出新的问题。学生所提问题的质量较高,由此也能看出学生已经积极主动参与到课堂探索中来。因此,在核心问题的引导下促进学生深度学习,不是教师“唱独角戏”,而是师生要积极配合,在充分尊重学生的基础上,教师引导学生自主发现并提出问题,这对发展学生学力具有重要价值。

(2)对于问题要灵活应用

每个学生受家庭、社会、教育等综合因素的影响,思维方式与认知水平存在较大差异。因此,面对同一个问题,不同的学生会产生不同的想法。教师不仅要客观对待学生的个体差异,尊重这种差异性,还要在教学过程中灵活应用核心问题顺应学生的思维,及时调整教学活动[3]。比如,根据学情适当调整问题呈现的顺序,或从问题本身出发及时调整问题的提出方法等。

案例6 “三角形三边关系”的教学

如图5,教师在课前精心设计了课堂教学的问题结构,并在实施过程中根据学情、教情对问题进行了调整,将四个问题调整为三个能揭示知识本质的问题,这不仅达到了“减负增效”的效果,还践行了深度学习的教学理念。

(3)需给学生留足空间

解决核心问题并非是短时间的事情,教师在课堂上要给学生预留充足的思考时间与空间。学生在思考过程中出现静默、思维偏差等现象时,教师可鼓励学生通过自主交流探索问题,也可适当加以点拨,挖掘学生的潜能。教师不能替代学生的思维,更不能将结论直接呈现给学生。

总之,核心问题能够促进学生深度学习的发生。在教学中,教师要关注学生的思维发展情况,要重视过程性教学,促使学生对问题的根源产生深刻理解,这是培养学生数学核心素养的重要渠道。

参考文献:

[1] 王文英. 以核心问题统领教学[J]. 小学数学教师,2015(05):17-22.

[2] 谭登铭. 驱动与引领:应用数学“核心问题”的教学策略[J]. 数学教学通讯,2022(14):3-4,8.

[3] 王捷. 设计核心问题,让思维向更深处漫溯——以“三角形三边的关系”教学为例[J]. 小学教学参考,2021(02):64-65.