如何培养小学生的抽象思维能力

作者: 郑春露

作者简介:郑春露(1998—),本科学历,中小学二级教师,从事小学数学教学工作。

郑春露 江苏省南通市新坝小学 226361

[摘 要] 抽象思维是学生思维能力的重要一环,着眼于学生“抽象思维”培养的数学课堂教学,教师应从适当的角度切入,通过适切情境、探究活动、不断追问和多样练习等教学手段,发展学生抽象思维,促进学生抽象思维能力拔节生长。

[关键词] 抽象思维;小学生;乘法分配律

数学学科由于其本身的抽象性和逻辑性,对于培养学生逻辑思维能力和提升学习能力的作用显著。事实上,数学教材多处呈现了抽象思想,在实际教学的过程中,教师要有意识地培养小学生的抽象思维。那么,教师应如何在教学中渗透抽象思想,从哪个角度切入培养学生的抽象思维能力呢?下面,笔者结合“乘法分配律”一课的教学,从四个方面来具体阐述培养学生抽象思维能力的有效策略。

一、适切情境:触发抽象思维动机

借助一切可行方式激发学生的求知欲望,引发学生的求学精神是每个教师需要长期思考的重要问题。众所周知,小学生思维呈现具体形象的特征,而数学学科知识抽象生涩,这就激发了二者之间的矛盾。如果教师能通过有效策略让矛盾得以化解,则可以从一定程度上触发学生的抽象思维动机。在教学中,教师要从学生的思维特征出发,创设适切的教学情境,把直观的学习活动与抽象的思维活动有机融合,促使学生在情境中感受数学的魅力,触发抽象思维动机。

片段1:创设情境,抛出问题

师:春天来了,到处绿意盎然。然而,前几年某些地方沙尘肆虐,春意被这漫天的沙尘所困扰,让祖国母亲日益衰老。谁能想出办法来改善当前的环境?(课件出示各处春天的图片,有优美风景,也有被沙尘笼罩的恶劣情景。学生观看后提出各种改善环境的方法)

师:刚才不少同学提出通过植树造林改善环境的好方法,那就让我们行动起来吧!

出示问题:三年级5班40名学生参加植树活动,全班每人种植1棵绒毛白蜡树(每棵树苗16元)和1棵桃树(每棵树苗14元),那么一共需要花费多少钱购买树苗?

从学生身边事物出发创设教学情境,可以有效引发认知冲突,快速激起学生对新课学习的兴趣。在课堂导入部分,教师创设了治理沙尘天气的教学情境,引发学生“植树造林”的需求,从而让后续问题的抛出顺理成章,使学生快速进入探索境界。在整个教学情境中,学生不仅经历了具体场景中提取数学信息的过程,充分感受到数学与生活的密切联系,还激发了抽象思维的动机。由此可见,适切的教学情境是触发抽象思维动机的有效方法。

二、探究活动:抽象思维的“脚手架”

关注思想方法的渗透、抽象思维的发展和数学素养的提高是探究活动的核心任务。数学探究活动为培养学生抽象思维提供了有效的“脚手架”,它能遵循学生抽象思维发展的规律,以学生的现有思维水平为起点,给予学生思维体验、享受、再体验的时间与空间,在这个过程中,学生的抽象思维水平得到深度提高。因此,教师要引导学生开展富有价值的探究活动,让学生通过主动探索积累充足的抽象经验,发展抽象思维能力。

片段2:展开探索,积累经验

师:购买树苗需要花费多少钱?请大家列式解答。(学生解题,教师巡视)

师:请说一说你们是如何解决这个问题的?

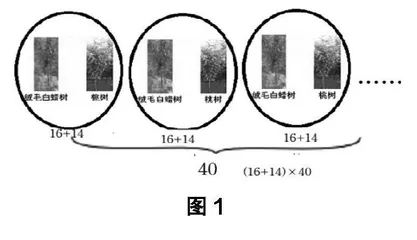

生1:我是将买1棵绒毛白蜡树与1棵桃树所需花费的钱数求出,再乘40,就得到总共的花费。(生1边画图边汇报,如图1)

生2:我是分别去求购买40棵绒毛白蜡树需要的钱数与40棵桃树所需要的钱数,再将两个数相加。(生2边画图边汇报,如图2)

师:生1和生2所列的算式不同,结果一样吗?

生(齐):一样。

师:两人解题思路不同,谁能具体说一说他们的思路?

生3:生1是求的40个30是多少,生2求的是40个16和40个14一共是多少,所以两种方法的计算结果肯定一样。

师:非常好,事实上两种解法最终殊途同归。(教师课件出示图3)

探究活动是开展探究学习的有效方法,可以让学生在“做中学”,体验学习乐趣的同时培养抽象思维能力。本环节中,教师设计具体的探究活动,让学生在梳理具体情境的过程中理解数量关系,进行深入的思考和探索,最终自然地抽象得出等式“(16+14)×40=16×40+14×40”,并深层次领悟等式两边的意义,从根本上理解数学本质,同时获得抽象的思维经验。

三、不断追问:让抽象思维拔节生长

一般来说,随着年龄的增长,小学生的抽象思维水平会越来越高。因此,教师在教学中要从学生认知序列和思维发展特征出发,不断追问于学生的最近发展区,引导学生逐步剥离具体事物的外部特征,抽象得出事物的本质特征,从而在这样的思维活动中建立模型,发展抽象思维能力。

片段3:不断追问,建立模型

师:观察等式(16+14)×40=16×40+14×40,并试着再写出一组这样的等式。(学生观察后很快写出等式,教师巡视)

师:教师可以通过什么方法来验证这个等式是否正确?

生4:乘法的意义。

师:那这样的等式你们还能写吗?能写完吗?

生(齐):不能。

师:事实上,这些等式中都藏着一个规律,即乘法分配律,这个规律具有普遍性。

师(拾级而上):观察你们写出的等式,并试着将写不完的等式用你喜欢的方式进行表达。(教师课件呈现学生的作品后,学生又一次进入深度思考状态,很快有了结果,如图4)

教师要深钻教材,创新探究模式,相比“师讲生听”来说,学生抽象思维发展得更快。本环节中,教师以追问引导学生步步深入探索,亲历抽象规律形成的过程,从而抽象得出乘法分配律的语言表征、符号表征等,使得乘法分配律的字母模型呼之欲出。学生在对比、辨析和优化中,能深化对数学模型的理解,体验数学简洁美,促使抽象思维能力拔节生长。

四、多样练习:让抽象思维得能以深化

多样化的数学练习不仅能使学生达到巩固新知的目的,还能使学生的认知结构在不断调整中得以扩充,更重要的是能有效发展学生抽象思维。因此,在课堂中教师要从具体教学内容出发设计多样化的数学练习,引导学生在观察、分析、比较和辨析中抽象知识本质,让抽象思维得以深化。

片段4:分层练习,全面发展

基础性练习:据乘法分配律填写。

(7+125)×8=____________;a×7+7×5=___________。

提高性练习:判断以下等式是否正确,并说一说理由。

(1)(8+7)×125=8×125+7;

(2)(8+7)×125=8×125+7×125。

拓展性练习:

植物园中有一块长方形的菜园(如图5),原来的长为80米,宽为20米,现需扩大种植规模,长增加了30米,试求出现在这块菜园的面积。

富有挑战性的问题可以多维度激发学生的深度思考和深度探索。本环节中,教师没有限制学生的思维,而是让学生自主开展富有价值的对话和辩论,从对具体问题的探讨,到规律的归纳,再到模型的抽象,真正体现了层层递进的数学抽象过程。在这个过程中,学生对乘法分配律有了清晰和深刻的认识,充分感悟知识间千丝万缕的联系,真正深化了抽象思维能力。

总之,抽象思维是数学素养的重要范畴,是将学生的数学学习引向深入的载体。教师要通过创设情境、设计活动、不断追问和设计练习等教学方式,让学生的抽象思维能力以鲜活的方式拔节生长。