智慧打造明理课堂,提高学生数学核心素养

作者: 姚春静

作者简介:姚春静(1979—),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教学与研究工作。

[摘 要] 明理课堂以激发学生学习兴趣为根本,以发挥学生的主体作用为路径,真正意义上将数学课堂打造为展示学生风采的场所和提高学生能力的舞台,让学生享受数学学习。文章通过呈现多个案例,从“于知识起点处寻理”“于学生疑问处追理”“于动手操作处悟理”“于学生错误处明理”四个方面,提出智慧打造明理课堂的策略,从而达到提高学生数学核心素养的目的。

[关键词] 明理课堂;数学核心素养;数学探究

教学模式的好坏直接影响教学的质效。明理课堂就是从学生的已有知识经验和生活经验出发,以激发学生学习兴趣为根本,以发挥学生的主体作用为路径,真正意义上将数学课堂打造为展示学生风采的场所和提高学生能力的舞台,让学生喜欢数学,享受数学学习,自然地提高数学核心素养。那么,教师怎样才能在日常教学中智慧打造明理课堂,让学生自主理解知识本质的同时提高数学核心素养呢?笔者所在的数学备课组成员开展了深入研究和反复实践,下面以具体的教学实践为例阐述所思所行。

一、于知识起点处寻理

数学概念、法则和公式大多抽象难懂,这在一定程度上对教师的教学提出了较高的要求。日常教学中,大部分教师都能做到“以生为本”,通过探究活动引导学生在深度参与和深度经历中理解数学概念等,但教学效果不尽如人意。究其根本在于忽视了教学中的溯本求源,倘若教师能引导学生回归数学概念、公式、性质等本质,从学生的已有生活经验和知识起点出发,引导学生循序渐进地探究概念、性质等产生、形成和发展的过程,让学生在追根溯源中探寻“理”的踪迹,则能够实现高效学习。

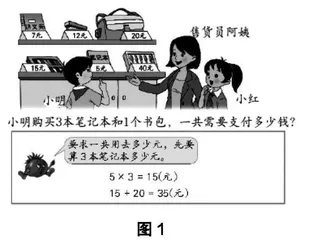

案例1 以“不含括号的两步混合运算”的教学为例

教前思考:一般情况下,教师可以从学生已有生活经验创设现实情境:小明购买3本笔记本和1个书包,需要支付多少钱?在此过程中,通过让学生自主自发地列出乘加算式或加乘算式,体会两种算式都要先算乘法,后算加法。但是当教学过程推进到后续的单纯混合运算练习时,失去了生活情境的“扶持”,学生又回到了从左到右依次计算的习惯。由此可见,从学生的已有生活经验出发渗透数学运算顺序的策略无法真正意义上触及数学本质,基于这样的思考,笔者深入研究和反思:混合运算顺序的本质是什么?为什么计算时必须“先乘除,后加减”呢?

师:首先,老师来考考你们的记忆力,回忆一下,什么是乘法?(学生思考片刻)

生1:乘法就是求几个相同加数的和的简便运算。

师:非常棒的阐述!下面,让我们一起来看这样一道例题。(课件出示图1)例题中有哪些数学信息?

生2:小明购买3本笔记本和1个书包。

生3:笔记本5元1本。

生4:书包20元1个。

……

师:你们真是观察仔细的好孩子!那需要解决的问题是什么?

生5:共需支付多少钱?

师:真棒!那谁能试着列出连加算式?

生6:5+5+5+20。

生7:也可以列式20+5+5+5。

师:那该如何计算5+5+5+20、20+5+5+5这两个算式才更加简便呢?(学生陷入沉思之中)

生8:我觉得这两个算式都先计算3个5相加更简便。

师:其他同学赞同生8的观点吗?(其余学生纷纷表示赞同)

生9:3个5相加就是5×3=15。

生10:那是不是本题也可以列出算式5×3+20或20+5×3?

……

这样,教师创设“温故知新式”的导入及生活情境,为学生将已有知识储备和生活经验用于探究搭建了桥梁,让学生对知识起点进行剖析和数学化总结,在整合生活经验和数学知识的过程中感受完整的知识发生和发展过程。教师以学生知识起点作为“寻理”入口来打造明理课堂,能够培养学生数学核心素养。

二、于学生疑问处追理

疑问是思考的源泉,学生只有产生了疑问才能进一步激发积极的思考和深入的探索热情。因此,教师要从学生已有思维水平出发,针对性地设计一些具有思考价值和思维悬念的问题,激起学生的求知心理,引发学生迫不及待地深入探索和追寻道理,在一步步的释疑解惑中认识知识本质,明晰知识背后蕴含的道理。

案例2 四边形之间的关系

师:大家看,老师手里有一个信封,信封里装着一个四边形的纸片。你们猜一猜,信封内的纸片可能是什么图形?(教师高举手上的信封,学生立刻兴致勃勃地开始小声讨论)

生1:正方形。

生2:长方形。

生3:菱形。

……

师:你们就打算这样盲目地猜测?就不希望老师提供一点帮助?

生4:我们需要一定的提示才能准确地判断出图形。

师:那你们需要什么提示呢?说一说你们为什么需要这个提示?

生5:我想知道这个图形有几组对边互相平行,这样就能区分它究竟是梯形还是平行四边形。

师:这个四边形有两组对边平行。

生5:那就是平行四边形。

师:其他同学赞同生5的观点吗?(小部分学生点头赞同,大部分学生沉默)

师:那就打开看一看吧!(教师从信封中取出纸片)

师:是你们猜想的图形吗?

生5:没想到居然是一个长方形。它是一个特殊的平行四边形,也不算错。

师:那它特殊在哪里呢?(其余学生七嘴八舌地通过讲道理的方式阐述它的“特殊”)

师:非常棒!下面再看这一个信封,现在老师给你们一个提示“这个图形的四条边都相等,且两组对边分别平行”。

生6:我知道,它肯定是正方形。

师:你们确定吗?

生(齐):确定!(教师又一次打开信封,掏出了一个菱形纸片)

师:谁能说一说菱形和平行四边形之间的关系?

教学由知识核心时代朝着素养核心时代转变,学科的教学并非仅为了知识技能的获取,而是指向了数学学科本身更有价值的内涵,以促进学生素养的提升。因此,教师应从数学学科价值出发,通过设计有效问题诱发学生的疑问,引发学生的思考;让学生通过具有学科“烙印”的思考方式,经历质疑、探究、追理、说理等过程不断质疑、追理,以促进核心素养的提升。以上案例中,教师从学生喜闻乐见的游戏出发设计问题,既能引发学生的兴趣,又能引发学生的质疑,让学生在质疑追理中厘清多个四边形间的关系,从而在问题解决中获得对知识本质的理解,促进数学素养的发展。

三、于动手操作处悟理

实践出真知,在构建数学明理课堂中,教师应设计一些动手操作的数学探究活动,一方面可以引领学生感悟数学之理,另一方面还能建设有质量的深度学习。动手操作是一种主动的、带有探究性的建构主义学习过程,其目的不是单纯的记忆和理解类的学习,而是通过实践操作的方式让学生在真实情境和问题情境的驱动下,主动经历观察、推理、猜想、尝试、分析等各种形式的思维活动,让学生在操作中悟理、在悟理中说理、在说理中明理,以实现深度学习。

案例3 认识射线

活动设计:

(1)分别画出一条长10厘米和20厘米的线段,说一说哪一条线段长?从中你可以得出哪些线段的特征?(据此得出线段特征)

(2)如图2,分别以(1)中的两条线段长度为边长,画出两个正方形,你们觉得哪一个正方形更大一些?为什么?(为后续比较角的大小做好铺垫)

(3)如图3,用三角尺分别画出两个30°角,比一比这两个角哪一个更大一些?为什么?

生1:一眼就看出右边的角更大一些。

生2:你说的是错误的,刚刚画角的过程中,我们都是沿着同一把三角尺的同一个角画的,那这两个角必定是同样大的。

师:老师也觉得右边的角看着更大一些呢!

生3:在二年级时我们已经学习了与之相关的知识“角的大小与边张开的大小有关,与边的长短无关”,那么只需要通过三角尺度量即可。(教师夸张地延长左边角的两条边)

师:现在哪个角大?为什么?

生4:还是一样大,因为角的两条边是可以无限延长的,并不影响它的大小……

(4)和线段相比,射线有何不同?说一说它的特征。

(5)试着画出一条射线。(通过各种画法深化认知)

(6)回顾线段与射线间的联系,你能创造出一条什么新线?这条线有何特征?(以问题为导引,让直线的生成水到渠成)

动手操作的手段不仅可以说明概念或定义,还能完成概括与抽象。以上案例中,教师充分了解学生和深度研读教材,从学生已有活动经验和生活经验出发设计动手操作的一系列活动,让学生亲自对物体“施加动作”,从而获得体验、领悟道理、生成智慧。当然,正是因为经历了一系列的实践活动,才深化了学生对射线的认知,使得直线的概念呼之欲出,为之后学生的深度说理奠定了良好基础,让后续的深度学习具有延续性。

四、于学生错误处明理

学习是一个不断犯错、纠错和深化的过程,在小学数学课堂中更是充满着各种错误。教师要有效利用好学生的错误资源,寻找错误本质,挖掘错误缘由,引导学生经历一个反复思考、辨析错误、纠正错误的过程,让学生在错误中明晰道理,促成学生深度学习和发展思维能力。因此,在师生互动和思维碰撞的过程中,教师应及时发现学生的错误,引导学生发现错误、剖析错误、纠正错误、反思错误、明晰错误,从而在再学习和再应用中获得深刻的理解和认识。

案例4 乘法分配律

练习:(1)25+75×4;(2)25×75×4。

师:请大家完成以上两道练习。(学生练习,教师巡视。在巡视中,教师发现由于学生知识掌握不牢固,出现了两种不同错误)

师:大家都完成了练习,下面请两名学生分别板演一下自己的方法。(学生纷纷举手,教师点名两名错误的学生板演)

生1:25+75×4=4×(27+75)。

生2:25×75×4=4×(25+75)。

师:他们的计算正确吗?为什么?(学生先进行思考,然后开展讨论)

生3:由于乘法分配律适用的是两个数的和或差与另一数相乘这种情形,显然上述两道练习与之不符。

生4:我是运用倒推法思考的,4×(25+75)=4×25+4×75,显然与上述练习中的两个式子不同。

生5:我用直接计算结果的方法进行辨析,同样得出了生1和生2的方法是错误的。

生6:25+75×4这个式子不符合乘法分配律,也不符合乘法结合律,因此只能直接计算;观察25×75×4这个式子,可以看出它是几个数连乘,那就可以借助乘法结合律解决。

对于学习过程中的错误,教师如果随意给出评价,则会打击学生的积极性和自信心。教师要善待学生的错误,引导学生暴露错误后进行分析,这样不仅可以让学生经历由不懂到懂的过程,还能让学生在纠错、析错中领悟方法、感悟道理、发展思维。以上案例中,教师牢牢把握契机,暴露学生的错误,让学生通过反推、转化等方法进行辨析,让学生的思维批判性、独创性等品质得到有效培养。

总之,打造明理课堂时,教师要充分发挥学生的主体作用,真正做到让学生深度思考、深度探究、深度探讨,让课堂成为学生展示风采的场所,让学生在寻理中掌握知识,在追理中领悟本质,在悟理中发展思维,在明理中提升素养,让相得益彰的说理课堂能真正发展学生数学核心素养。