小数倍真的越乘越小吗

作者: 何袁静

[摘 要] 秉持“儿童立场、素养立意、结构立序”的理念,聚焦小数倍含义的探究,加深学生对“倍”的数学本质的理解,研究者将教材的教学课题转化为学习项目“小数倍真的越乘越小吗”,通过“大问题、真情境、聚任务、重过程、强体验”等教学策略达到学科育人的目的。

[关键词] 教材内容;教学内容;学科项目学习;学习方式

一、内容解析——为什么要改编

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)以发展学生的核心素养作为课改导向,对教师的教学指导意义重大。华东师范大学崔允漷教授指出,核心素养不是学科专家的素养,是公民的素养、每个学生的素养;孔凡哲认为数学核心素养包含三个内容:一是学生经历数学化活动而习得的数学思维方式,二是学生数学发展所必需的关键能力,三是学生经历数学化活动而习得的数学品格和健全人格[1]。因此,教师要引导学生亲历高投入、高参与、高认知的深度学习过程。

人教版小学数学五年级上册第一单元“小数乘法”的单元内容编排结构(如图1),例5是学生掌握小数乘法的算理和计算方法以及能正确进行小数乘法计算后,聚焦小数倍的应用和验算。如图2,教材以图文并茂的方式引入“倍数是小数”的学习,让学生从具体事件中领会倍数可以是整数,也可以是小数;教材通过提问引出验算,强调验算的作用,并呈现了三种验算的方法,其中第三种方法是用例4的“做一做”(如图3)的规律进行判断。

基于对教材、学情的分析,笔者不断反思:不学例5,学生会列算式“56×1.3”吗?学生会用这些方法验算吗?这样的课堂学生感兴趣吗?教学的生长点在哪里?基于以上反思,秉持“儿童立场、素养立意、结构立序”的理念,聚焦小数倍含义的探究,为加深学生对“倍”的数学本质的理解,让学生从因数与积关系的直观感知转向对关系探究的意义建构,笔者将课题转化为项目“小数倍真的越乘越小吗”,通过“大问题、真情境、聚任务、重过程、强体验”等教学策略达到学科育人的目的。

二、教学创新——如何改变教学

郭元祥教授曾提出,课程理解的转向是从“作为事实”到“作为实践”,倡导基于课程理解和课程研究中的价值思维和过程思维寻找作为事实的实质所在[2],不是“课程即知识”。事实性知识仅是课程的表层,只有当知识与学生发生关联的时候,才能让事实性知识具有学生的个性化、个别化。在数字时代和知识爆炸式增长的今天,学生掌握知识技能固然重要,但更重要的是如何利用知识去思考探索。

1. 教师要成为课程执行者,将教材内容转化为教学内容

为了让学习真正发生,教师要将教材内容转化为教学内容。在转化前,教师要回应六个问题:(1)以什么内容开展教学?(2)所指向的学科知识本质是什么?(3)学生的前拥理解有哪些?(4)学生亲历知识本质的过程是什么?(5)要生成怎样的过程性和成果性资料?(6)如何评价学生的学习过程和素养生长?教师要在遵循学科教学内容和学生认知规律的基础上合理选定学习内容,通过研读新课标、不同版本教材、教师教学用书、文献资料等,从结构化、整体化角度梳理知识的三重意蕴(知识内容、知识形式、知识旨趣),结合教学经验、测试作业或访谈等开展学情分析,从而整体把握学科本质,科学制定关注学科知识、关键能力和必备品格的学习目标与学习任务。

在学习本课时,学生已经认识了小数的意义、学习了小数乘法运算。“一个数的倍数是小数”的乘法是在倍数是整数的乘法和小数乘法的基础上的继续教学,教师要用解决问题的方式让学生明白生活中不仅有整数倍还有小数倍。本节课的内容简单、枯燥,不容易激发学生的兴趣。笔者尝试通过改变学生的学习方式来有效调动学生的学习主动性,凸显教学的本质,提升学生的素养。

2. 学习方式的改变,引导学生从“学会”转向“会学”

学生在学习过程中遇到障碍时,能找到解决学习困难的思路和方法尤为重要。

(1)基于素养角度,调整目标定位

本课时原本的教学目标是:①结合情境图知道倍数可以是小数,并能正确解决倍数是小数的实际问题;②在理解小数乘法算理及计算方法的基础上,能利用小数的计算方法解决生活中的实际问题;③经过独立思考,在小组沟通时会用自己喜欢的方法验算小数乘法的计算,并能依据标题数据的特点,灵活选择验算的方法。

教材对小数倍的意义以及小数乘法结果的特殊性没有用明显的例题进行探究,为此笔者结合学生学情改变目标定位,从知识习得变为素养生成,将本节课目标定位为:①理解小数倍,掌握求一个数的小数倍数的方法,提高类比、迁移、概括的能力;②通过对“小数倍真的越乘越小吗”子问题的探究,让学生会用数学的思维进行分析,培养数学运算、数学推理等核心素养;③培养合作意识和协作能力,让学生养成严谨求实的学习态度,在自主探究、合作的过程中培养分析、比较及归纳总结的能力。

(2)培养自主学习能力,改变学习方式

同样的教学内容,教学目标发生改变,学习方式也要发生相应的变化。教师要真正实现这一改变,就要引导学生回归学习的本质。学科教学的重要价值在于塑造学生的思维,让学生学会如何学习。大量的研究表明,有效的教学策略包括三个关键要素:学生投入学习的愿景、好奇心,探索未知的意愿以及深入理解内容相关的技能[3]。对于这个知识点,学生已有充分的旧知基础,并具备一定的元认知能力,因此,教师进行教学设计时要让学习环境更开放,既要实施基础性的教学,又要实施促进学生学习的策略。下面,笔者将本教学内容采取“自主探究—分享提升”的教学方式进行。

①自主完成课前研究作业

教材中的问题并不等于学习任务,学生能准确计算关于“小数倍”的小数乘法仅是知识教学。笔者将本节课的任务定为“‘小数倍’真的越乘越小吗?说明理由”,并将知识任务更改为表现性任务,让学生按三个任务自主完成课前研究作业(如图4),这有助于学生真思考、真表现。

②小组交流学习

美国学者M.戴维·梅里尔认为:越是开放的学习环境,学习者对得到指导的诉求就越强烈[4]。每个学生都有自己的思考方式,教师可以将班级学生进行分组,将不同层次的学生编为同一个小组,让学生在小组内探讨,既有对自己学习方法和成果的展示,又有机会互相学习。同伴互助让学生的学习过程更深刻,知识结论更完善。

③根据优质资源,教师引导学习

在学生完成学习单后,教师要分析所有的学习单,了解学生学习情况,据此安排教学任务和流程。教师要根据各组的学习成果调整课堂教学的程序,进行针对性点拨,肯定学生研究的亮点,修正不足。

三、实践思考——改编后效果怎样

整堂课学生兴趣盎然:一会儿感叹同学的缜密思维,一会儿对同学的完整思路拍手叫好,一会儿又惋惜自己想法的狭隘,每个人都沉浸其中、学有所获。

1. 任务一:理解关键词,探寻“小数倍”的解决方法

全班46名学生中有31人的学习单对“小数倍”这一关键词进行了理解,如图5、图6,并通过举例“整数倍”,由“整数倍”推测“小数倍”的含义。

因此,在教学中,笔者选取这些学生的学习单,请他们用自己的学习单给全班同学讲解,引导学生感受既然“小数倍”和“整数倍”的意义一样,只是数发生了变化,那么数量关系也一样,解决问题的方法相同。

2. 任务二:举例说明,小数倍真的越乘越小吗

“会学”体现为学生在学习过程中主动质疑问难、自我反思、勇于探索,寻找知识间的联系,建立逻辑关联,更深入地理解知识。在分析第二个子问题“小数倍真的越乘越小吗?说明理由”的解答交流中,出人意料的反问引起学生的好奇心,学生的学习单中出现了各种巧妙的推理思路。通过交流分享,所有的学生都沉浸在数学的逻辑中。

(1)明晰探究思路,呈现思考路径

有的学生将探究过程分为“猜测—探究—结论”三个环节,利用长方形长与宽之间的关系进行探究,最终得出结论(如图7)。这正是教师追求的教育目标:让学生学会学习,知道怎样解决问题,有清晰的解题思路。

(2)找到标准,利用倍的意义解释

一名学生以一倍为标准进行举例总结:乘数小于1的就越乘越小,乘数等于1的积不变,乘数大于1的越乘越大。在以上例子中,有积小于因数、积等于因数、积大于因数的情况,因此“小数倍”不一定越乘越小(如图8)。这名学生的举例通俗易懂,笔者顺势引导学生用标准去测量和用标准去比较。

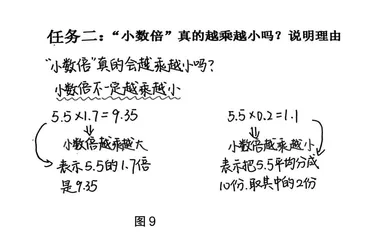

(3)利用数的意义,体现出数的认识与运算一致性

学习单中出现了这样两个解释(如图9、图10),学生将所乘的小数进行意义层面的阐述,从而分析积与另一个因数的大小变化。0.3就是把3除以了10,乘得少,除得多,所以积变小;0.2就是把一个因数平均分成了10份,只取其中的2份,所以积变小。新课标将数的认识和数的运算两个板块合并顺应了学生的思考方式,突出了代数板块知识的整体性。

(4)引用“打折”,联系分数思考

当学生介绍完这个想法后,其他学生出现恍然大悟的表情。学生虽然不回避小于1的小数倍,找出生活中存在这样的关系,不过学生还是习惯将小于1的小数倍表述为谁是谁的几分之几,为后面学习分数乘法奠定了知识基础(图11)。

3. 任务三:拓展提问,体现数系教学的结构化

课堂最后的环节展示了学生的拓展和提问(如图12):“既然乘法是加法的简便运算,但是为什么加法不会越加越少,而乘法可能越乘越小呢?”“如果小数乘法会越乘越少,那是不是在小数除法中会越除越多呢?”“既然有整数倍、小数倍,那么有没有分数倍呢?”学生的结构化思维、联系的思想跃然纸上,这些来自学生的真实问题,就是教学中要真正弄清楚的问题。

在本节课的教学中,改变后的学习方式真正体现了从讲授为中心的课堂转变为学习为中心。其中桥梁是“问题化学习”,给学生提供了思考空间和思考方向,让学生参与挑战性的学习活动,促使他们进行深度思考。教师既要转变自己的教育观,也要转变学生的学习观,并以实际行动有效提升学生的核心素养。

参考文献

[1] 孔凡哲,史宁中. 中国学生发展的数学核心素养概念界定及养成途径[J]. 教育科学研究,2017(6):5-11.

[2] 郭元祥. 课程理解的转向:从“作为事实”到“作为实践”——兼论课程研究中的思维方式[J]. 课程·教材·教法,2008(1):3-8.

[3] 裴新宁. 提质增效的关键在于改变学习方式[J]. 人民教育,2022(1):29-32.

[4] (美)M.戴维·梅里尔. 首要教学原理[M]. 盛群力等,译. 福州:福建教育出版社,2016.