操作中积累经验,生活中运用时间

作者: 张英

[摘 要] 单元整体教学是新课标时代教学改革的趋势。文章以“时、分、秒”单元整体教学为例,探讨了单元教材分析、学生前测分析、单元整体课时划分、重点活动设计等问题。

[关键词] 单元教学;认识时间;教材比较

单元整体教学是教学改革的趋势,要求教师在教学中以核心素养为导向,以单元整体视角重新审视教材中每个单元的教学内容,从原先的关注数学知识的教学转向关注数学能力和素养的教学。笔者对“时、分、秒”进行了单元整体教学的思考,涉及单元教材分析、学生前测分析、单元整体课时划分、重点活动设计等内容。

一、单元教材分析

“认识时间”单元在《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称“2011版课标”)中属于“数与代数”的“常见的量”领域,在《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“2022版课标”)中属于“综合与实践”领域。

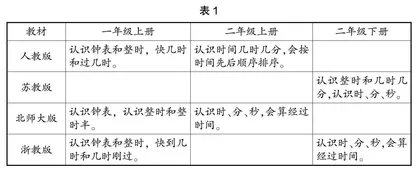

笔者横向比较了人教版、苏教版、北师大版和浙教版等不同版本的教材,第一学段教材中对“时间”内容的编排情况如表1。

通过整理四个不同版本教材第一学段的“时间”内容,从教学时间看:人教版、北师大版和浙教版是分布在不同年级中进行教学的,苏教版把时间内容全部放在二年级下册的一个单元中进行教学;从教学知识点看,“时间”内容主要有认识钟表,认识整时和几时几分、快到几时和几时刚过、会算经过时间等。

苏教版二年级下册“时、分、秒”单元以时间单位时、分、秒为主线,贯穿认识整时和几时几分的学习,具体编排如表2。

“2022版课标”关于主题活动“时间在哪里”的内容要求是:在生活情境中认识时、分、秒,结合生活经验体会并述说时间的长短,了解时间的意义,懂得遵守时间;关于主题活动“时间在哪里”的学业要求是:认识时、分、秒,能说出钟表上的时间;了解时、分、秒之间的关系,能结合生活经验体会时间的长短;能将生活中的事件与时间建立联系,感悟时间与过程之间的关系;形成对时间长短的量感,懂得遵守时间的重要性。

因此,基于苏教版“时、分、秒”单元编排和主题活动“时间在哪里”的要求,教师在开展单元教学时要进行有机整合。

二、学生前测分析

为了精准了解二年级学生对时间知识的已有认知,笔者在教学前对二年级132名学生进行了前测。

1. 前测目的

(1)了解学生对钟面上时针、分针、秒针以及大格、小格的掌握情况;

(2)了解学生是否能正确读出整时和几时几分,尤其是快到几时和几时刚过的时间。

2. 前测题目及答题情况

(1)画出一个钟面

小朋友们,请画出一个钟面,想一想钟面上有什么?

从学生的答题情况看,43.2%的学生在钟面上只画了时针、分针和数字;45.5%的学生不仅画了时针、分针和数字,还比较均匀地画了大格和小格;11.3%的学生画的钟面不完整或者有错误。

(2)认识钟面上的时间

小朋友们,你们能正确读出图1钟面的时间吗?

第一个钟面对应的数学知识是整时,有82.6%的学生能正确读出这个钟面。学生错误的主要原因是时针和分针混淆了。

第二个钟面对应的数学知识是几时刚过,只有19.7%的学生能正确读出这个钟面。学生错误的主要原因是认为时针和分针都要直接读出数字,读成了9时1分;也有的学生把时针和分针混淆了,读成了1时9分。

第三个钟面对应的数学知识是快到几时,只有7.6%的学生能正确读出这个钟面。学生错误的主要原因是认为时针和分针都要直接读出数字,读成了3时11分;有的学生时针和分针混淆了,读成了11时3分;有的学生认为时针指着3,读成了3时55分等。

第四个钟面对应的数学知识是生活中的几时几分,只有4.5%的学生能正确读出这个钟面。学生错误的主要原因是他们不知道怎么读不是5的倍数的钟面时间。

3. 前测数据分析

(1)通过分析学生画钟面的情况,笔者看到大多数学生对钟面的结构已经有了解,但是对于大格和小格的理解还有问题。

(2)通过分析学生认识钟面上时间的情况,笔者看到大多数学生能正确读出整时,但是对读出几时几分这样的时间存在困难,尤其是几时刚过和快到几时等时间是难点。这是由于学生没有理解时针和分针的联系,以及不清楚大格和小格代表的含义。

三、单元整体课时划分

基于以上的分析,笔者对“时、分、秒”单元的课时进行了调整(如表3),设计更多的活动,让学生在拨钟活动中突破难点,在生活中会运用时间。

笔者将课时教学变成主题活动设计,内容上在原来的基础上增加了认识快到几时和几时刚过、计算经过时间等内容,让学生在丰富多彩的活动中学习有关时间的知识,建立时间的量感,懂得珍惜时间的道理。

四、重点活动设计

笔者围绕“时间在哪里”主题活动设计了六个小活动,每个小活动在内容和实施上各有侧重,从不同角度帮助学生感悟时间在生活中的存在,最终让学生在头脑中形成可以感知、可以触摸的时间意识。

活动一:收集资料,了解古人计时

在课前,笔者组织学生阅读教材中的“你知道吗”,让学生知道古人早期只知道用“日”和“夜”来表示时间,后来人们用测物体影子、滴水或沙漏的方法来计量时间。学生通过阅读有关时间的数学史料了解计时工具的发展和演变历史,感受人类发明创造的伟大。

笔者组织学生自制简单的计时工具沙漏,学生根据制作沙漏说明书动手做一个沙漏。学生利用沙漏记录“1分钟流失的沙子大约是多少克”“5分钟流失的沙子大约是多少克”“10分钟流失的沙子大约是多少克”等,感知沙子流失多少和时间长短的对应关系。

活动二:创作钟面,认识时分秒

为了使学生对钟面的结构有清晰的认知,笔者组织学生创作钟面,让学生在设计钟面中认识钟面上的时针、分针和秒针,以及知道钟面上有12大格、1大格表示5分钟等数学信息。

当学生设计好钟面后,笔者引导他们观察钟面上时针和分针的关系、分针和秒针的关系。学生在拨钟面的过程中发现“三根针都在走,秒针走得最快,分针次之,时针走得最慢”“1时=60分”“1分=60秒”等,感受时间就在身边。

活动三:我会拨钟,认识整时

为了帮助学生认识整时,笔者充分利用学生自己设计的钟面,同桌两人一起开展活动:一人拨钟,一人说整时,并说一说这个时间可能在做的事情。这时,有的学生拨到“9时”说“早上9时在学校上课”,有的学生说“晚上9时在睡觉”。为了引导学生发现“一天有24时”,笔者可以在整时前面加上“上午”“中午”“下午”“晚上”等词语让学生区分不同时间段。

当学生对整时有了充分认知后,教师可以出示几时刚过和快到几时的钟面,让学生在比较中发现这两个钟面都是以整时为标准,再结合“快到”和“刚过”的字面意思,学会区分这两种时间。

活动四:我会拨钟,认识几时几分

前测中快到几时和几时刚过这两种时间是学生的易错点和难点,因此笔者在上课之初就出示这两种钟面,让学生在拨一拨、说一说、比一比中学会读几时几分钟面的方法,突破这两种特殊钟面教学的重难点。

然后,笔者出示生活中的普通钟面,如9时17分,让学生掌握看钟面的一般方法:先看时针,时针走过9,是9时;再看分针,分针指着3,每1大格是5分,“三五十五”,还要再加2小格,1小格是1分,所以分针是15+2=17分。

活动五:我会估计,感知1分1秒

为了能让学生感受时间的流逝,建立1分和1秒的感觉,笔者让他们看着钟面建立1分和1秒的初印象。有的学生说“1秒就是‘嘀嗒’一下,1分就是‘嘀嗒’60下”。于是,笔者让学生闭上眼睛,在电脑上出示走动的钟面,让学生自己比对心中的1分和1秒是否标准,在多次比对中进行感知调整。

当学生对1分和1秒有了比较精准的感受后,笔者让学生想一想“1分钟能做哪些事情”和“1秒钟能做哪些事情”,不仅有利于学生建立1分和1秒的时间观念,还能让学生体会时间在生活中的广泛应用。

活动六:设计作息表,学会珍惜时间

计算时间的学习对学生来说比较枯燥,因此,笔者设计了“制作作息时间表”的活动,引导学生当时间的小主人,利用学到的时间知识合理规划自己的学习和生活;同时,让学生感受时间是有先后顺序的,并养成按作息时间表做事的良好习惯。

当学生制作好作息时间表后,笔者引导学生计算做每一件事情花费的时间,不仅能促进学生对时间长短的体验,还能帮助学生初步掌握计算经过时间的方法。

总之,在“时间在哪里”教学中,教师用各种各样的活动代替了传统课堂中的无趣说教,让学生有了更多机会接触生活中的数学,在动手制作沙漏和钟面中看到计时工具的改进,在拨钟面过程中掌握看时间的一般方法,在与同伴合作共学中感受数学学习的快乐,在制作时间表中感受数学与生活的紧密联系。这样,学生既能认识几时几分和建立1分和1秒的时间感受,还能运用有关时间的知识解决简单的实际问题,促进自身时间量感和推理能力的发展。