巧借板块结构教学 助力数学学力提升

作者: 张亚楠

[摘 要] “板块结构”为课堂教学提供了清晰的脉络,有助于学生思维的发展和自主学习能力的提升。教学中,教师应从学生认知规律出发,鼓励学生去探索、质疑和实践,让学生在获取知识的过程中建立认知结构,促进其数学智慧的生长,培养其数学核心素养。

[关键词] 板块结构;认知结构;智慧生长

在小学数学教学中,教师应改变传统的“照本宣科”教学模式,善于从整体和全局的角度出发,将零散的数学知识串成“线”,连成“片”,结成“块”,帮助学生建立完善的知识结构,让学生感悟数学的统一美、整体美、简洁美,促进学生的智慧生长。笔者从教学实践出发,谈谈如何借助板块结构教学发展学生的数学智慧,培养学生的数学核心素养。

一、基于学生认知规律,在数学抽象中促进智慧发展

数学知识是经过抽象得到的,数学抽象是一种数学基本思想。小学生正处于由形象思维向抽象思维的过渡阶段,因此在教学中教师要充分发挥表象的作用,及时引导学生抽象概括,让学生通过经历“具象—表象—抽象”的认知过程,提升数学抽象素养和生长数学智慧。

案例1 “9加几”教学设计

1. 板块一:移一移——体验“凑十法”

课件:出示图片,图片为12支散放的铅笔。

提问1:图片中共有几支铅笔呢?你是怎么数的?你认为怎么数最方便?

预设:有的学生1支1支地数,有的学生2支2支地数,还有的学生数到10后将铅笔移到一边,把另外2支移到一边,利用已有经验计算“10加几”得到结果。

活动:师生共同探索“移一移”的好处。

课件:出示9支黑色中性笔和4支红色中性笔。

提问2:数一数,一共有多少支中性笔呢?怎么数能够最快得到结果?

预设:将1支红色中性笔移到黑色中性笔一边,可以快速得到结果。

小结:从学生已有经验出发,让学生通过“数”“移”等操作感悟10是一个非常重要的数,“10加几”就是“十几”,初步体验“凑十法”。

2. 板块二:画一画——应用“凑十法”

提问1:“10加几”就是“十几”,那么”9加几“是多少呢?

课件:教师出示9支黑色中性笔和5支红色中性笔的图片,并给出算式:9+5。

提问2:请大家在纸上圈一圈、画一画,看一看有什么发现?

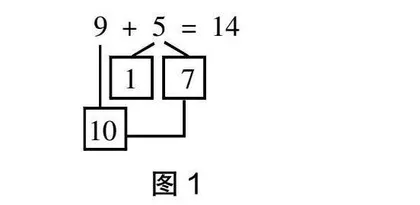

活动:教师启发学生思考如何通过圈画将“9加几”转化为“10加”几。学生通过动手操作和互动交流找到解决问题的方法后,教师结合学生的回答给出板书图示(图1),以此让学生深刻理解算法和明晰算理。

提问3:如何计算9+6呢?

预设:学生按照探索9+5的流程,得到正确答案。

3. 板块三:比一比——理解“凑十法”

提问1:刚才我们分别用不同的方法计算得到9+4=13,9+5=14,9+6=15。对比以上方法,你们有什么发现呢?

提问2:为什么要将“9加几”变成“10加几”呢?

小结:运用“凑十法”可以使复杂的运算简单化,有利于学生提升计算效率和计算准确率。

活动:让学生自己列举一些“9加几”的算式,并独立完成计算。

提问3:观察9+4=13,9+5=14,9+6=15,观察得数与加号后面的数,看看有什么发现?

预设:得数个位上的数比加号后面的数少“1”。

提问3:说一说“1”去哪里了?

活动:师生通过互动交流最终建立“9加几”的方法模型,如9+4=9+1+3=13。

教学思考:计算“9加几”可以应用多种方法,但是应用“凑十法”不仅高效,而且可以帮助学生理解“满十进一”的计数原理。本课作为进位加法的起点,教学中不仅要让学生掌握计算方法,还要让学生明晰计算原理,以此为继续学习进位加法奠基。在本课教学中,为了让学生更好地掌握计算方法和建构算法模型,教师将教学过程设计成三个板块:第一板块,从具体实例出发,让学生通过“移一移”体验“凑十”的好处,并让学生总结归纳“10加几”就是十几,从而以具象为支撑,为算法的抽象铺设台阶;第二板块,从学生的已有认知规律出发,引导学生将“9加几”转化为“10加几”,明确转化的路径及转化的意义;第三板块,让学生比较不同算式的计算过程,抽象不同算法中的本质特征,帮助学生建构算法模型,感悟化繁为简的数学思想方法。教师通过以上板块的结构设计,让学生经历“动作思维—表象思维—算法思维”的过程,既发展了学生的思维能力,又强化了学生的抽象素养,促进了学生学习能力的提升和数学智慧的生长。

二、引导学生理性思考,在思考辨析中激发学生潜能

“疑”是思维的原点。教学中,教师要提供机会让学生思考和质疑,由此引发学生理性思考,发展学生的理性思维。在实际教学中,教师应适时地提出问题,从而在问题的驱动下,让学生在深度的思考与探索中开展积极的思辨,以此发展学生的理性思维。在具体实施中,教师可以将教学设计成三个板块:一是“是什么”;二是“怎么办”;三是“为什么”,通过问题的解决让学生“知其然亦知其所以然”,以此提高学生的举一反三能力,在思考辨析中激发学生潜能。

案例2 “圆的认识”教学设计

1. 板块一:什么是圆

课件:出示不同的生活场景图。

提问1:从以上场景图中,你们能找到圆吗?

预设:学生通过观察可以找到多个圆。

提问2:观察这些圆,请描述圆究竟是什么样的?

活动:教师预留时间让学生独立思考和互动交流,并适时引导,让学生与之前所学的平面图形相对比,从而发现圆是由曲线形成的,且圆是一个封闭的平面图形。

2. 板块二:怎么画圆

提问1:如果让你画一个圆,你会画吗?

学生尝试应用不同的方法画圆,如圆规、细线等。

演示:动画演示小狗绕着木桩一周得到圆。

通过以上过程,让学生思考圆规画圆与小狗绕木桩一周画圆的相同之处,由此引出圆心、半径、直径等相关概念,进而让学生自主探索圆的基本特征。

提问2:如果只有一把直尺,你能画圆吗?

教师预留充足的时间让学生动手画,并课件展示画圆的不同方法(如图2)。

提问3:观察图2,说一说圆有哪些特征,是什么使它这么完美呢?

预设:学生通过观察与操作发现,圆有一个中心(圆心),且圆心到圆上任意一点的距离相等,即“一中同长”;圆上有无数个点,基于以上特征成就了这条完美的曲线。

3. 板块三:为什么是圆

提问1:车轮是什么形状的?为什么要设计成这个形状呢?其他形状可以吗?车轴应安装在什么位置呢?

教学中,教师先让学生通过思考和交流给出自己的结论,然后动画演示车轮设计不同形状的运动轨迹,并让学生运用数学语言加以表述,以此深化对圆的特征的理解。

提问2:路边的井盖都是圆形的,你们知道为什么吗?

对于该问题,教师可以设计模拟演示实验,让学生通过观察与操作理解设计成圆形的好处。

教学思考:教学中,为了让学生更好地认识圆的基本特征,教师将本课设计成三个板块:板块一,从生活实际出发,让学生思考“什么是圆”,引导学生通过观察、感受圆,总结归纳圆的整体特征;板块二,让学生通过“怎么画圆”感悟“一中同长”的特点,引导学生关注细节,总结归纳圆的本质及相关的基本特征;板块三,让学生思考“为什么将车轮、井盖等设计成圆”,引导学生利用圆的基本特征进行解释,从而在问题的解决过程中加深对圆的基本特征的理解。该设计凸显数学与生活的紧密联系,环环相扣的问题不仅让学生认识了圆,还让学生在问题的探索中将思维由浅表走向深入、由感性走向理性,促进了思维能力的发展和学习能力的提升。

三、重视知识内在联系,在整体建构中发展学习能力

数学知识是相互联系的,教师教学时不应着眼于单一知识或单一问题,而要从整体出发,引导学生从整体建构,以此打破思维的局限,拓展学生的视野,升华学生的认知。不过,在现实教学中,部分教师习惯于“照本宣科”,忽视了知识间的内在联系,导致学生掌握的知识呈现零散化、碎片化现象,影响了学生综合应用能力的提升。为了改变这一局面,帮助学生将零散的知识串联起来,建构完善的认知体系,教师应注意引导学生“回头看”,让学生将旧知与新知建立联系,将新知纳入原有的认知体系中,在知识整体建构中发展综合学力。

案例3 “面积的认识”教学设计

1. 板块一:回顾旧知——周长

提问1:说一说,什么是数学书封面的周长?

预设:学生根据周长定义轻松给出答案。

活动:展示一个10cm的细线,让学生在钉子板上“围一围”,围出不同的长方形。

提问2:观察所围长方形,你有什么发现?

预设:长方形的周长相同,都是10cm。

预设:可以围成两个不同形状的长方形,一个长方形的长为4cm,宽为1cm;另一长方形的长为3cm,宽为2cm。

预设:两个长方形包含的方格个数不同,一个是4个方格,一个是6个方格。

教师结合学生的发现引出新知,即方格个数不同说明它们的面积也不同,由此顺势给出面积的含义。

2. 板块二:理解新知——面积

演示:展示客厅图。

提问1:客厅的地面有面积吗?你能表示它的面积吗?

活动:教师给出三角形、正方形和圆形地砖,让学生思考利用哪种地砖可以表示客厅的面积。学生通过实验发现,利用三角形和圆形密铺会产生间隙,利用方砖密铺没有间隙,于是一致认为利用方砖能够表示客厅的面积。

活动:教师给出图3所示的平面图,并给出直尺和方格纸。

提问2:选择哪个工具可以量出它们的面积?

提问3:你们是怎么量的?为什么选择方格纸?

3. 板块三:新旧对比——面积和周长

提问:现有四个相同的正方形,若把它们拼成不同形状的平面图形可以怎么拼?比一比它们的周长和面积,你们有什么发现?

预设:周长相等的面积不一定相等,面积相等的周长不一定相等。

预设:周长和面积不同,前者是一周边线的长度,而后者是一周边线围成的面的大小。不过它们虽然不同,但是又密切联系,有周长就有面积,有面积就有周长。

教学思考:在认识“面积”时,教师引导学生将其与周长联系起来,通过对比分析既帮助学生巩固旧知(周长),又自然地引出新知(面积),调动了学生参与的积极性。教学中,教师有意识地将教学活动分为三个板块:板块一,通过复习周长引发学生认知冲突,由此引出主题;板块二,通过具体操作让学生选择合适的工具表示面积,体会“面积”测量的基本特性;板块三,让学生将周长与面积联系起来,通过比较感悟两者的区别与联系,建立更合适的认知结构。这样学生从旧知出发,通过新旧对比能够促进知识的深化和认知结构的优化。

四、感悟数学的价值,在生活链接中生长智慧

数学与生活紧密联系。数学教学中若抛开生活谈数学会增加数学的枯燥感,从而影响教学效果。因此,在实际教学中,教师要有意识地从生活实际出发,以“生活—数学—生活”为线索,让学生理解知识的同时感悟数学的价值,提升学生的数学应用意识。

案例4 “加法的认识”教学设计

1.板块一:在生活情境中感知“加”

依次出示三个不同的现实情境,让学生观察并用简洁的语言陈述故事。(现实情境中可以抽象出3+2)

提问:三个情境有什么共同的地方?

2. 板块二:从生活到数学

活动:将具体情境中的人或物用小圆卡片表示,看看你能得到什么?

预设:学生通过操作得到图4。

演示:用另一种方法来表示以上情境——加法算式。

教师板书加法算式3+2=5,介绍“+”和“=”的读法,并让学生思考各数表示的意思。

3. 板块三:从数学到生活

出示算式让学生用图形表达,并让学生选择一道算式将其改编成现实的生活情境。

教学思考:板块一,教师从学生熟悉的情境出发,让学生在不同的情境中发现相同的数量关系模型,感知“加”;板块二,用图形语言和符号语言进行表征,让学生体会数学语言的简洁性;板块三,由数学回归生活,让学生感受数学运算的一般化特征,感悟数学的应用价值。教师将生活与数学相链接,让学生感悟数学的魅力,有助于激发学生数学学习的热情,促进学生数学智慧的生长。

综上,教师应用板块结构教学为课堂教学提供基本框架,实现了结构化教学,使教学过程清晰,有助于教学目标的达成,有助于学生认知水平的提升。