体验式教学理念下“量感”培养路径研究

作者: 吴豪

[摘 要] 在小学数学教学中,“数感”与“量感”互为表里、相互联系。在“量感”思维的教学中教师要注重学生实践性的学习体验,这种体验应兼具实践性和互动性,这样才能提升学生的“数量”感知能力。文章以“厘米和米”为例,对学生“量感”思维的培养路径进行阐述与分析。

[关键词] 小学数学;“量感”思维;体验式教学

在小学数学教学中,小学低段的学生对事物的认知经验往往并不充分,在认知思维上存在一定的适应性问题。这种问题一方面表现在学生不能将数量单位与实际事物的大小对应起来,另一方面则与学生自身的学习习惯和思维认知习惯相关。这种习惯可以分成数学化的认知习惯和形象化的理解习惯,前者注重对数量关系的识别与记忆,后者注重对事物本质的理解与分析。想切实提升学生的“量感”,教师需要引导学生关注事物的本质,引导学生去“看一看”“量一量”“动一动”,促使学生更加直观地感受“厘米和米”在生活中的体现,直接体验“厘米和米”在实践应用中的区别,对比感悟“厘米和米”的数学本质。

一、体验式教学理念在小学数学教学中的应用内涵

1.学生要以具体角色参与课堂教学情境

学习体验的过程基于学习体验的角色,无论是教师还是学生在这种体验式活动过程中都需要明确自身的角色是什么、需要体验的内容是什么以及怎样去体验才能达到学习和感知的目的[1]。因此,在课堂教学中教师应引导学生以具体的角色参与教学情境,在情境中借助具体的事物关联生活化的教学元素,让学生形象化感知“厘米和米”的区别及其应用属性和特征。此时,情境化的体验感受可以转化为学生了解“厘米和米”应用场景的印象,从而促使学生切实理解“厘米和米”的应用适应性。更为关键的是,在角色的转换和交流过程中可以形成有效的师生互动、生生互动的课堂教学模式,促使学生的学习体验感更好和实践活动趣味性更强。

2. 课堂教学活动应具备任务化体验流程

在课堂教学过程中,教师应以任务化教学的形式强化其课堂教学的引导性,并将这种任务化的教学形式转化为学生层面的任务化体验学习流程,促使学生带着任务去体验,在有方向、有目标地进行交流和互动过程中让学生获得丰富且深刻的课堂学习体验[2]。需要注意的是,此时的任务不可过于复杂,应适应低段学生的认知能力和思维水平,并且要具备一定的生活化特征,这样才能有效调动学生的生活经验。在合作类型的学习任务之中,为了确保不同能力的学生都有所表现,教师应采用任务单或者计划表的形式,将任务细分给不同的组员,确保每一名组员在参与体验式教学活动时知道做什么以及怎样做,从而切实感受“量感”,对“量感”形成具象化认知[3]。

二、“量感”思维的培养——以“厘米和米”教学为例

1. “看一看”,渗透生活元素,直观感受“厘米和米”

“看一看”是指教师在讲解厘米和米这样的数量单位时,不用先介绍“厘米和米”的相关概念,而是先展示不同的事物,引导学生建立大小关系和对事物的大小形成印象;然后,开展“如何去刻画事物的大小关系”和“如何去表示事物的大小”教学,由此引入“厘米和米”的长度概念。此时,学生已经对“厘米和米”形成了形象化的认知。

(1)导学

在导学阶段,教师可以借助一些导学问题引导学生从日常生活的角度,思考与“大小”“形态”等相关的内容,调动学生的生活化认知经验。这个过程的目的在于引导学生将自身的经验转化为对“厘米和米”的认知体验。虽然此时学生的体验处于相对模糊的阶段,但是能有效提高学生的认知兴趣。

导学问题1:同学们,我们平时说一个东西有多大、有多小的时候,你们是怎样表达的呢?

导学问题2:如果咱们想要把不同长度的两条绳子记录在班级材料库中,应该怎样记录呢?是不是需要记录它们具体的长度呢?

导学问题3:同学们,这些事物都是我们日常生活中常见的东西,它们有大有小,我们能不能准确地表示它们各自的大小呢?

借助此类导学问题,教师能调动学生的生活化的认知经验;同时,教师要为学生展示不同事物的图片,促使学生从图形特征的角度形成视觉层面的体验式认知。

(2)举例分析

在举例分析阶段,教师引入导学图片中的一种事物,对实物进行详细地分析,并引入与“厘米和米”相关的概念。这个过程是强化学生形象化认知印象的过程,教师要引导学生对“长度”建立大小观念,并且与具体的事物关联起来,明确两者的区别。

师:同学们,我们现在来看图片中不同长度的绳子,老师手里就有不同长度的绳子。它们的长度不同,我们可以直接观察就可以得到这个结论。现在,老师把这个结论写在黑板上(红色的绳子长,绿色的绳子短)。

师:现在,老师在后面写上几个数字,大家看一下(“红色的绳子”文字后面写上1米,“绿色的绳子”文字后面写上40厘米)。现在呢,绳子的具体长度就被老师标记上了,而这个具体的长度是怎么表示的呢?

此时学生的注意力放在了数字和单位上,从而产生了不同的回答。

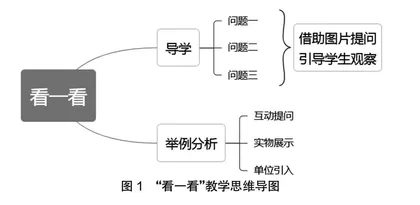

这样通过“看一看”活动(如图1),教师借此引入数量单位,促使学生形成形象化的记忆和印象。

2. “量一量”,拓展实践活动,自主体验“厘米和米”

在此阶段,教师要引导学生由“视觉体验”转化为“视觉”与“触觉”的综合体验,并为学生准备相关材料和工具(包括直尺和卷尺,不同长度的绳子、铅笔等);然后,教师要拓展实践活动,引导学生量一量不同事物的长度,突出其大小或者高度的概念,让学生自主体验“厘米和米”(如图2)。

(1)导学

导学问题1:同学们,现在我们动手量一量身边事物的长度或者大小。在测量的过程中,大家要思考一个问题,如何准确测量?需要注意哪些问题?

导学问题2:大家要积极地与组员交流,在测量的时候要及时把数字和单位标记在本子上。在测量完成之后,大家一起来分享测量的东西有多大、多长吧!

在提出导学问题之后,教师应以情境化教学的形式创设合作学习的情境,引导学生从日常学习和生活的角度,用直尺和卷尺去测量身边的事物。为了突出情境性和增加学习的趣味,教师可以选择“表演剧”分配角色的形式,强化学生的学习积极性。

(2)举例分析

在测量活动中,教师示范了测量方法后,可以引导学生扮演不同的角色:一名组员为“售货员”,其他组员为“工程师”;“售货员”要为“工程师”展示不同的“产品”(铅笔、橡皮、桌椅等),“工程师”需要对现有产品的规格进行统计和分析,负责测量并记录此类产品的长度数据。

在这个“表演剧”中,“售货员”需要观察并描述不同事物的“大小”,“工程师”需要测量事物的“大小”,并与“售货员”交流。此时,与数量相关的“厘米和米”成为学生相互交流的内容:如何测量、测量什么,学生的体验方式更加自由,在相互交流中对“厘米和米”形成更加深刻和形象化的认知。

3. “动一动”,变化组合形式,对比感悟“厘米和米”

“动一动”是指“动一动”思维,让学生进行独立思考突破固化的数量认知体验,了解“厘米和米”在不同情境中可以组合应用不同的数量单位(如图3)。此时,“量感”的培养基于“数量”的对比,学生要在对比中感悟“厘米和米”的不同之处,进一步掌握“厘米和米”的应用特征。

(1)导学

导学问题1:同学们,老师手里现在拿了一块橡皮,和大家手里的一样,看起来很小,在之前测量的活动中测出这块橡皮的长度是5厘米。现在老师用卷尺测量一下讲台的长度,大家一起和老师来记录一下讲台的长度好不好?

导学问题2:现在我们知道了讲台的长度是3米,那可不可以写成300厘米呢?你们觉得用哪个单位去标记讲台的长度更合适一些呢?

导学问题3:如果我们去测量高楼的高度、飞机的大小,是选择厘米还是米呢?

借助这些导学问题,教师引导学生思考和体会“厘米和米”在其应用场景上的异同,促使学生在对比中明确“厘米和米”的应用适应性。

(2)举例分析

在举例环节,教师应引入一些组合性的例子或一些思考问题,拓展学生对数量单位的认知,提升学生的数量感知能力。

思考问题1:同学们,如果老师在测量讲台的长度时,感觉它的长度比2米多,又比3米少,该怎么记录它的长度呢?

思考问题2:我们日常生活中的很多事物,它们的长度或者高度精确吗?我们可不可以同时利用“厘米和米”去记录它们的长度?

借助思考问题,教师可以为学生展示“课桌的高度是50厘米”“讲台的长度是2米又余20厘米”“旗杆的高度是10米”这样的说法,促使学生在对比中、思考中深化“量感”认知,获得立体化的学习体会。

总之,在“量感”的体验式教学过程中,教师应尽量选择小的角度,将“厘米和米”与学生熟悉的事物关联起来。教师应先以视觉认知为基础,促使学生对不同的长度单位形成视觉化的认知印象;然后,开展实践性的学习活动,在活动中引导学生实际体验测量的过程,将视觉感受与触觉感受关联起来。同时,教师应借助一些互动问题引导学生深入思考,使学生明确“厘米和米”在应用情境上的不同之处。这样能促使学生在日常学习和生活中逐渐形成“量感”,强化学生的数量感知能力。

参考文献:

[1] 黄惠真. 基于体验式教学的小学数学“量感”培养策略分析[J]. 试题与研究,2022(36):94-96.

[2] 庄航海. 核心素养视域下小学生数感与量感的养成路径[J]. 学苑教育,2022(34):69-71.

[3] 李娟. 在小学数学教学中培养小学生量感的思考与实践[J]. 理科爱好者,2022(5):223-225.