基于核心素养,促进深度学习

作者: 姚静静

[摘 要] 文章整合了“长方形面积”“正方形面积”以及“多边形的面积”的教学内容,以“组合图形面积”拓展课为例,积极探索发展学生的数学核心素养的路径:依据学情前测,尝试整合拓展;确定教学目标,构建教学路径;设计教学过程,实现深度学习;反思常规课堂,探寻“双减”课堂,促进学生深度学习。

[关键词] 核心素养;深度学习;组合图形面积;拓展课

“组合图形面积”是“多边形的面积”中的教学内容,是学生掌握平行四边形、三角形和梯形的面积公式之后的继续学习。教材中的例题是让学生计算校园里一块草坪的面积,其目的是引导学生从图形特征入手,用不同的方法进行割补,将其转化为已学过的图形,利用规则图形的面积求出不规则图形的面积,让学生体会等积变形、转化等数学思想方法。同时,“组合图形面积”这节课承担着培养学生发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力、评价和反思的能力的任务。

笔者在批改学生的“组合图形面积”作业时,发现部分学生机械地把组合图形割补成平行四边形、三角形或梯形等熟悉的图形,在计算这些组合图形面积的过程中缺乏思维的深度介入,只是简单套用公式解决问题。对此,笔者采用美术课中运用不同颜色的色块呈现“画中有画”的方式引导学生计算这些图形阴影部分的面积,不仅提升了学生的艺术审美能力,还发展了学生的数学思考能力。

一、依据学情前测,尝试整合拓展

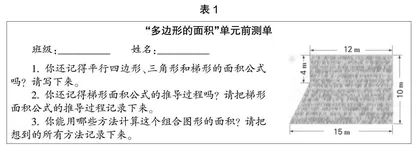

为了有效整合与拓展“多边形的面积”单元教学,教师要精准把握学生的学习起点。因此,笔者对学习过平行四边形、三角形和梯形面积公式的五年级学生进行学情前测,测试题目是对教材例题和作业本习题的改编(如表1),以了解学生对平行四边形、三角形和梯形面积公式的识记情况,了解学生是否具有计算组合图形面积方法的多样性和灵活性。

当学生完成这份“多边形的面积”单元前测单后,笔者进行了批改和分析,对部分做错的学生进行了访谈。

1. 扎实的基础成就较高的正确率

“多边形的面积”单元前测单第一题考查学生是否掌握平行四边形、三角形和梯形的面积公式,属于基础题。这是学生在理解平行四边形、三角形和梯形的面积公式后用它们的面积公式计算组合图形面积和解决实际问题的基础。学生答题的正确率达到99%,不仅能用文字正确表示面积公式,还能用字母正确表示面积公式。可见学生已经掌握了平行四边形、三角形和梯形的面积公式,说明学生具备解决简单的平行四边形、三角形和梯形的面积问题的能力。

2. 部分学生面积推导过程不清晰

“多边形的面积”单元前测单第二题考查学生是否掌握梯形面积公式的推导过程,旨在让学生对平行四边形、三角形和梯形之间的转化建立联系,为解决组合图形的面积做好铺垫。

学生答题的正确率达到73%。学生记录面积公式推导过程的方式主要有画图和文字表达等。从学生记录面积公式推导过程的方法看,大部分学生想到了用两个相等的梯形拼成一个平行四边形,利用平行四边形的面积公式来计算;有的学生想到了把梯形左边的直角三角形剪下来拼到右边,将梯形变成长方形或正方形,利用长方形或正方形的面积公式来计算;有的学生想到连接梯形的一条对角线,将梯形变成两个三角形,利用三角形的面积公式来计算。

同时,通过访谈不能正确解决此题的学生,笔者发现大部分学生只记得梯形的面积公式,会用公式进行计算,但对面积公式的推导过程非常模糊。

3. 部分学生已经具有图形割补意识

“多边形的面积”单元前测单第三题考查学生是否会用多种方法计算组合图形的面积,是否能将组合图形分割或拼补成已学过的平面图形。有85%的学生根据组合图形的特征想到两种解决方法,比如把这个组合图形面积转化成一个长方形和一个梯形的面积之和,也可以把这个组合图形面积转化成一个长方形和一个三角形的面积之和;有5%的学生根据组合图形的特征除了想到上述两种分割方法,还想到把这个组合图形先补成一个大长方形,再用大长方形的面积减去一个梯形的面积就是组合图形的面积了。

基于以上的学情分析,当学生经历了平行四边形、三角形和梯形的面积公式的推导过程后,大部分学生具备了根据组合图形特征来割补图形的意识,能正确计算组合图形的面积。因此,笔者以长方形和正方形的面积、多边形的面积为学习素材,设计了这一节组合图形面积拓展课,让学生在数学课堂上运用这些图形的面积公式解决组合图形的面积问题。

二、确定教学目标,构建教学路径

在这节组合图形面积拓展课上,笔者试图在本节数学课中实现三个整合:第一个整合是同一单元数学知识的整合,笔者在组合图形中串联了平行四边形、三角形和梯形等,让学生运用这些图形的面积公式解决组合图形的面积;第二个整合是不同年级数学知识的整合,长方形和正方形的面积计算是所有图形的面积计算的基础,因此笔者将三年级的长方形和正方形的面积、五年级的多边形面积等知识组合在同一节数学课中;第三个整合是学科之间的整合,这节课笔者整合了美术课中的“画中有画”和数学课中的“阴影部分面积”,用两种不同的色块呈现引导学生从不同的角度看问题。

基于以上的教学整合,笔者确定了本节课的教学目标维度:第一维度是知识目标,创设了“画中有画”的情境,告知学生大正方形和小正方形的边长,要求学生会用不同的方法计算黑色的阴影部分面积;第二维度是能力目标,在本节课中渗透了转化、部分与整体的数学思想方法,要求学生能用减去空白、分割、添补等方法计算阴影部分的面积;第三维度是素养目标,培养学生积极主动的思考,促使学生养成良好的数学学习习惯,激发数学学习的兴趣。在多次试教过程中,笔者发现本节课的教学重难点是用不同的方法计算黑色的阴影部分面积。

为了实现教学目标和突破教学重难点,笔者为学生设计了两条学习路径:一是借助任务驱动,出示三个组合图形,让学生思考哪一幅图的黑色阴影部分面积最难计算,此题没有唯一答案,能够提升学生对组合图形的理解水平;二是沟通比较,让学生计算三幅图的黑色阴影部分面积,引导学生发现同一种方法可以计算不同图形的面积,同一个图形的面积有多种不同的计算方法。

三、设计教学过程,实现深度学习

1. 复习导入,回忆图形面积公式

为了准确把握学情,笔者在课堂导入环节让学生回忆学过的长方形、正方形、平行四边形、梯形和三角形的面积公式。同时,笔者还出示了一个钝角三角形让学生计算它的面积,并在找对应边和对应边上的高的过程中回忆三角形的面积计算方法。

2. 学科联系,寻找“画中有画”

(1)美术中的“画中有画”

教师出示一张图片,有的学生猜是一个月亮,有的学生猜是人脸。教师引导学生分析在同一幅图中看到不同事物的原因:学生认为是看问题的角度不同,它们拥有共同的轮廓线,导致了“画中有画”。

(2)数学中的“画中有画”

教师出示三个组合图形(如图1),引导学生仔细观察:看到了什么?对第一幅图,学生说看到黑色的箭头和两个黄色的三角形;对第二幅图,学生说看到一个黄色的大三角形、一个黑色的三角形和右边不规则的黄色图形;对第三幅图,学生说看到一个黄色的大三角形、两个黑色的小三角形。

3. 小组合作,解决阴影部分的面积问题

(1)计算阴影部分的面积

笔者告诉学生这三个组合图形都是由一个大正方形和一个小正方形构成的,大正方形的边长是10,小正方形的边长是4,并引导学生思考:计算哪个图形的黑色阴影部分面积会比较难,难在哪里?

有的学生认为很难计算第二个图形的黑色阴影部分面积,于是师生共同讨论后发现:三角形的底是小正方形的边长,三角形的高是大正方形的边长,渗透了“转化”思想。有的学生认为很难计算第三个图形的黑色阴影部分面积,于是师生共同讨论后发现:两个正方形的总面积减去黄色三角形的面积得到黑色阴影部分面积;也可以用一个长方形的总面积减去一个三角形的面积后再减去一个小长方形的面积得到黑色阴影部分面积,渗透了“部分与整体”思想。有的学生认为很难计算第一个图形的黑色阴影部分面积,于是师生共同讨论后发现:用两个正方形的面积减去两个三角形的面积得到黑色阴影部分面积;也可以用一个长方形的总面积减去两个三角形的面积后再减去一个小长方形的面积得到黑色阴影部分面积;也可以把黑色阴影部分面积看成两个三角形的面积之和,渗透了“部分与整体”思想。

(2)小结“图中有图”的方法

师生共同小结解决“图中有图”的方法有减去空白、分割、添补等,让学生感悟看图时换一个角度,思维会有不同。

4. 课后练习,创造不同图形算面积

教师引导学生用一个大正方形和一个小正方形(大正方形的边长是10,小正方形的边长是4)创设不同的黑色阴影部分,并计算黑色的阴影部分面积。

四、反思常规课堂,探寻“双减”课堂

“多边形的面积”中的组合图形是由若干个简单图形组合而成,这一节“组合图形面积”拓展课打破了常规思维,让学生计算组合图形中的阴影部分面积。从心理学角度看,主色块的大面积能给人强烈的视觉冲击感,在计算面积过程中更能让学生产生直觉思维;黑色阴影部分的小面积给人的视觉冲击感相对弱很多,在计算面积过程中会让学生遇到较多的困难。教师在导入环节中借助美术和数学中的“画中有画”,引导学生从不同的角度思考同一问题,为比较和计算阴影部分面积做了充分的铺垫。

在素养导向的“双减”课堂中,教师不仅要注重学生的基础知识和基本技能的积累,还要关注学生的数学活动经验和数学思想方法的培养。因此,笔者觉得这个素材很好地实现了数学课堂的创新,让学生运用已有的面积公式经验计算不同情境下的组合图形面积,减少了以前机械重复的数学操练,有利于培养学生的分析和解决问题能力。同时,数学课堂中的独立思考和小组合作是“双减”课堂中所必需的,教师只有舍得留出时间让学生充分思考,学生才有可能在交流中碰撞出思维的火花,形成更有价值的数学思考。

总之,核心素养下的数学课堂不再是“唯知识”和“唯能力”的课堂,而是要求教师脚踏实地整体把握小学阶段的数学知识体系,重构教学课时和教学任务,引导学生在数学学习过程中对数学知识的形成和运用过程进行深度加工和交流,能融会贯通地理解数学知识之间的联系和区别,能利用已有的知识和经验进行数学知识之间的迁移和转化,从而解决各种全新情境下的数学问题,真正减轻学生的学业负担,助力学生成长成才。