补白·留白

作者: 夏芳

教学目标:

1.会认“减”,会写“梅、溪、泛、减”4个生字。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.能借助注释和插图了解诗句的意思,并通过想象画面,说出诗句描绘的景象。

课时安排:1课时。

教学过程:

一、提取信息,整体感知“美”

1.读懂诗题。

(1)补词,识“衢”:三衢、四衢、五衢、六衢、八衢、九衢。“衢”指四通八达的道路。

借助注释理解三衢:“三衢”特指三衢山,三衢山在浙江衢州一带。

(2)活用注释,说诗题的意思。

预设:游三衢山。

(3)认识作者:曾几,姓曾名几,字吉甫。“几”,读作“jī”。

2.读通诗句。

(1)自由读,读准字音,读通诗句。

(2)检测字音。

重点强调:“梅子黄时日日晴”“添得黄鹂四五声”中的“梅子”“添得”两词,注意第2个字不读轻声。

(3)读好节奏。

3.整体感知。

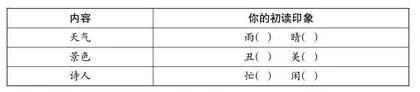

(1)自主学习,完成学习卡:自由读古诗,选择与你的印象相符的描述打“√”。

(2)交流学习卡:说说你的初读印象。

(3)小结并板书:天气很好,景色很美,诗人很闲。

(设计意图:以直觉阅读开头,意在培养学生的文本直觉,激活阅读古诗的经验和生活中对自然美景的体验经验,以感知本诗自然清淡的基调。学生在感知过程中完成信息的提取、梳理、整合并输出,为下文揣摩意象做铺垫。 )

二、想象画面,补白品味“晴”

1.品味“天气很好”。

(1)天气有多好?——日日晴,即天天都是大晴天。

(2)什么时节“日日晴”?——梅子黄时日日晴,即梅子黄了的初夏时节,天天都是大晴天。

(3)想象补白:晴天时,天空如何,树如何,花如何……

(4)补充“梅子黄时”诗句。

黄梅时节家家雨。——赵师秀《约客》

梅实迎时雨。——柳宗元《梅雨》

冥冥细雨来。——杜甫《梅雨》

(5)在如此多雨的时节却遇“日日晴”,诗人心情如何?你的心情如何?读好诗句里的“日日晴”。

2.品味“景色很美”。

(1)你读出了哪些美景?圈画出来。

预设:溪、山、绿阴、黄鹂。

(2)想象补白:怎样的溪?

调用阅读和生活经验想象补白:你想到了怎样的溪水?小溪里还会有什么?

(3)曾几常常把溪和山一起写,来读读这几句诗:

维南有丝溪,溪石如水绿。

春山数峰青,春水一溪绿。

舍前南山青,舍后北山绿。

参照诗人写溪与山的诗句,想象补白:你又看到了怎样的山?

引导:山上有树,山上有花……

(4)联系上文补白:绿阴与黄鹂。

①绿阴不减来时路。

借助插图补白:来时路上有怎样的绿阴呢?返程路上的绿阴又是一番怎样的景象?

小结:绿阴不减,喜悦不减。

②添得黄鹂四五声。

自由想象补白:“添得黄鹂四五声”是一种怎样的情景?

不是一两声,也不是八九声,其用意何在?

声音的多少刚刚合适,不多不少。

如此清静的山水里,听到了“黄鹂四五声”,这山是更“静”了还是更“闹”了?

以闹衬静,正是因为山里够“静”,方才听得真切是“黄鹂”,也才听得真切“四五声”。

补充资料:

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。——王籍

月出惊山鸟,时鸣春涧中。——王维

小结:添得鸟鸣,添得愉悦。

3.联系上下文,回扣全诗。

泛舟小溪,继而山行,绿树浓阴,黄鹂声声,这一切,都因了“梅子黄时日日晴”。再读全诗,读好诗人心情之“日日晴”。

(设计意图:本环节对意象反复琢磨、品味,通过“补白”还原诗的意境,在想象中与诗融为一体,诗人之游即“我之游”,在角色移情中更好地体验文本,既完成对诗句更为具象化的理解,又将诗与生活进行很好的融合。)

三、知人论世,延伸留白“闲”

1.品味“诗人很闲”。

(1)小溪泛尽却山行:乘小船在溪上泛舟,来到小溪尽头后,再走山路继续游玩。

(2)理解“却”:再、又的意思。

引导:小溪泛尽,诗人意犹未尽,于是由溪行转山行。想看就“再”看,想游就“又”游,恰好又看到了这样美丽的夏日三衢山,诗人的内心该是一种怎样的“晴”呢?

(3)有感情地试背全诗。

2.延伸留白“闲”。

诗人曾几的心情是“晴”的,于是,那些原本平常的小溪、山路、绿阴、黄鹂都变得那样美好。据考证,本诗所记是曾几从衢州返回常山的行程。两地相距40多千米,溯流而下,山路蜿蜒,诗人在旅途劳累之时仍兴致盎然地欣赏沿途的风景,真正是闲得自在,闲得自然。

3.美丽的三衢山,让曾几忘却劳顿,心情同天气一样“日日晴”。倘若是雨天,诗人又如何写愉悦呢?

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。——杜甫

倘若遇雪,又会给诗人怎样的灵感呢?

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。——韩愈

小结:(出示单元页)当我们带着诗意的眼睛来看大自然,它也将带给我们诗意与美好。

4.抄写全诗,根据书写提示,注意写好梅、溪、泛、减。

书写示范:泛。

书写要点:左窄且低,右宽且高,撇短且平,捺平且长。

5.作业:结合诗意,发挥想象,将这首诗改写成一段话,并尝试为你的作品配一幅画。

(设计意图:在还原意象、情境的基础上,走近诗人,大致了解诗人作此诗时的内心世界,更深入地链接文本与学生。对“闲”这种心境的体察只是浸润,止于当止,为诗的意境体味留白。)

(作者单位:广东东莞市南城阳光第八小学)

责任编辑 吴丽萍