赏燕子 品语言 想画面

作者: 刘若筠

第一课时

教学目标:

1.认识“凑”等11个生字,读准多音字“散、杆”,会写“凑、拂”等13个生字,会写“乌黑”等15个词语。

2.边读课文边想象画面,读出对燕子的喜爱之情。背诵第1~3自然段。

教学过程:

一、看画面,了解燕子

1.谈话导入。

今天,我们来学习一篇新课文——《燕子》。(板书课题)

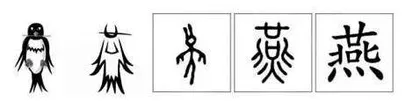

2.识“燕”字。(出示)

(1)“燕”,象形字。“燕”字的小篆字形生动地刻画了一只燕子的形象,上面是尖嘴,中间的圆形是身子,左右各有一对翅膀,下面像尾巴。“燕”字演变到今天,大家能找出燕子的嘴巴、身子、翅膀和尾巴吗?是的,“北”表示翅膀,四点底表示尾巴。

(2)燕子的习性:燕子是一种候鸟,会随着季节的变化而迁徙,通常在春季从温暖的地方飞往北方繁殖,然后在秋季返回南方过冬。

3.“拼凑”燕子。

(1)出示燕子拼图,学生说各部分名称。

乌黑的羽毛 轻快有力的翅膀 剪刀似的尾巴 可爱的活泼的小燕子

(2)学生上台拼凑成一只燕子。

①理解“凑成”。

②朗读句子。(出示)

一身乌黑的羽毛,一对轻快有力的翅膀,加上剪刀似的尾巴,凑成了那样可爱的活泼的小燕子。

4.思考写法。

(1)提出问题。

课文的第1自然段通过羽毛、翅膀、尾巴来写燕子的外形,那燕子的头、肚子、爪子呢?这样写是不是不够完整?

(2)对比还原。

出示修改的句子,与课文第1自然段交流比较。

一身乌黑的羽毛,一对轻快有力的翅膀,加上剪刀似的尾巴,圆圆的头,白白的肚子,小小的爪子,凑成了那样可爱的活泼的小燕子。

(3)讨论交流。

(4)引导思考。

作者写燕子抓住了主要特征——羽毛、翅膀、尾巴等,描写生动形象。而燕子的其他部位和其他鸟类区别不大,不需要都写出来。我们写作的时候,要像作者一样抓住事物的主要特征来写。

(5)熟读成诵。

①让我们边看燕子图片边朗读,也来当活泼的小燕子吧。

②尝试背诵。

(6)体会情感。

交流:读着读着,你感受到了什么?

引导:燕子的可爱,以及作者对燕子的喜爱之情。

二、配画面,整体感知

1.取名配图。

(1)习得取名方法。

①了解了燕子的外形,你能给这个画面取一个名字吗?

②交流讨论。

③小结方法:抓住关键词给画面取名——燕子外形图。

(2)运用取名方法。

①自由朗读课文。

②思考:文中还写了燕子的哪些画面,用以上方法给画面取名字。

③分享交流:春光燕子图、燕子飞行图、燕子休息图。

2.整体感知。

结合画面,说说课文的主要内容。

三、制词卡,表达画面

1.出示生词。

第一组:乌黑 活泼 伶俐 翼尖

第二组:横掠 偶尔 沾水 飞倦 闲散

第三组:春光 轻风 吹拂 洒落 赶集

聚拢 形成 荡漾 纤细 木杆

(1)认读生词。

读准多音字“散、杆”。

(2)词语分类。

第一组是描绘燕子外形的词语,第二组是描写燕子动作的词语,第三组是与春天景色有关的词语。

(3)书写词语。

①书写指导。

活、泼:两个字都是左右结构,左窄右宽。注意“泼”右边是“发”。

赶集:注意“集”上面是“隹”字,有四横。

聚拢:注意“聚”的笔顺。

②写词语“活泼、赶集、聚拢”。

2.画面配词。

出示四个画面:燕子外形图、春光燕子图、燕子飞行图、燕子休息图。尝试将以上生词分别给四个画面配词。

3.朗读并想象画面。

学习春光燕子图。结合课文的语言,边读边想象画面,感受语言表达的优美。

(1)听朗读,圈景物。

春天里都有哪些景物,请用红笔圈出来。(播放第2自然段录音)

作者描写了春天的风、雨、柳、花、草、叶、小燕子等等。

(2)看景物,谈画面。

①这些景物又是什么样子呢?

风是轻轻的,微微地吹拂着;雨是细细的,像毛发一样,由天上洒落着;柳是柔的,千条万条,花是红的、白的、黄的,五颜六色;草是青的,叶是绿的,所有的这些都像赶集似的聚拢来,形成了烂漫无比的春天。

②理解词语。

聚拢:聚集。(近义词替代法)

赶集:(出示赶集的热闹图片。联系生活法。)

在以前交通不发达的时期,人们来往不多,所以买东西很不方便。因此就固定一个日子、一个地方,在这一天,大家就会拿着家里的东西到固定的地点去卖,有需要的人家就会早早来到集市,怕好东西都被人挑走了。所以那天人们都是开开心心、风风火火地去赶集。

(3)抓画面,练朗读。

①让我们带着这份烂漫、这份热闹,听着音乐,边想象边朗读吧。

②尝试背诵。

四、总结方法

1.同学们,刚刚我们通过抓住描写景物的关键词,展开丰富的想象,根据自己的理解分享了画面,结合自己的感受边朗读边想象画面。(板书:抓关键—想画面—练朗读)

2.下节课,我们继续用这种方法学习燕子飞行图和燕子休息图。

作业设计:

1.必做:

(1)边想象画面边朗读课文。

(2)背诵第1~2自然段。

2.选做:根据课文介绍,画一画燕子。

第二课时

教学目标:

1.边读课文边想象画面,读出对燕子的喜爱之情。背诵第3自然段。

2.积累“剪刀似的尾巴”等词语,体会文中优美生动的语句并摘抄。

教学过程:

一、借画面,回顾旧知

1.回顾画面。

回顾课文描绘的四个画面(出示画面):燕子外形图、春光燕子图、燕子飞行图、燕子休息图。

2.回顾课文。

借助画面,回顾课文主要内容。

3.导入新知。

上节课,我们感知了课文的大意,学习了生词,还重点欣赏了作者笔下的燕子外形图、春光燕子图,学习了“抓关键—想画面—练朗读”这种品味优美词句的方法。这节课,我们继续用这种方法学习燕子飞行图、燕子休息图,继续细细品味语言的优美。

二、品画面,习得方法

1.燕子飞行图。

(1)自由朗读第2~4自然段,思考:这是一只( )的小燕子。

(2)认读词语。

千条万条的柔柳 烂漫无比的春天

伶俐可爱的小燕子 轻快有力的翅膀

剪刀似的尾巴 旷亮无比的天空

波光粼粼的湖面 光彩夺目的图画

(3)小组探讨。

①这是一只(伶俐可爱)的小燕子,从哪些关键词可以看出来?

②汇报展示,引导发现关键词。

(样子)剪刀似的尾巴

(动作)斜飞 横掠 沾

(叫声)叽的一声

(4)交流。

①理解词语。

“横掠”可否换为“横飞”或“横穿”?对比朗读发现:“横掠”指燕子低飞过湖面,身体即将要贴到水面,画面感更加强烈。

“沾”指接触到。“沾”字准确生动地描绘出燕子的翼尖接触到水面的画面。

②想象画面。

从这些关键词,你想到燕子是怎样飞的?做做动作。看到动作敏捷、伶俐可爱的燕子,你想说什么?

(5)朗读第2~4自然段,边想象画面边做动作。

(6)背诵第3自然段。

2.燕子休息图。

过渡:通过刚刚的学习,我们在“烂漫无比的春天”中,看见了一只“伶俐可爱的小燕子”,它有着一对“轻快有力的翅膀”和“剪刀似的尾巴” ,斜飞在“旷亮无比的天空中”,横掠在“波光粼粼的湖面上”,形成了一幅“光彩夺目的图画”。

(1)发现规律。

规律:①词语的搭配结构:( )的( )。

②前面是个四字的形容词。

作用:用上描写事物特点的四字词语,春天、小燕子、翅膀、天空等事物的画面感就更强了。

(2)寻找发现。

①默读第5自然段,在燕子休息画面中,还有哪些类似的词语?找出来。

②分享词语。

纤细的电线 嫩蓝的天空 有趣的图画

③理解词语——几痕细线。

联系生活,谈谈平时见到小鸟在电线上的场景。

图文结合,感受电线若有若无的朦胧美。

想象画面:燕子在电线上可能会做什么?休息的动作姿态是怎样的?

④读出画面。

同桌互读词语;配乐朗读第5自然段。

三、写画面,迁移方法

1.仿说词语。

你还能像这样,抓住事物的特点,说几个富有画面感的词语吗?

(挺拔高大的杨树、清澈见底的溪水、洁白如雪的兔子、长长尖尖的耳朵、又圆又红的眼睛……)

2.仿写动物。

出示兔子图片,抓住事物的特点,仿照第1自然段,用优美的语言介绍兔子。

四、拓展画面,升华主题

1.拓展画面。

出示《海燕》原文朗诵视频,了解原著。

2.拓展作者。

(1)出示作者资料,了解课文创作背景,理解作者的爱国情怀。

郑振铎(1898.12.19-1958.10.17),字西谛,出生于浙江温州,原籍福建长乐,中国现代杰出的爱国主义者和社会活动家、作家、文学史家。

“四一二”反革命政变使郑振铎被迫远走欧洲,于5月21日只身乘船前往法国巴黎。途中见到海燕,引发绵绵乡思,他撷取了途中的一个生活片断,写成这篇文章。

新中国成立后,郑振铎任中央人民政府文化部文物局局长,并将他生平所藏近700件汉、魏、隋、唐、两宋的陶俑等文物全部捐献给国家,入藏故宫博物院。1958年10月17日,他奉命率中国文化代表团出国访问,因飞机爆炸壮烈殉职。他去世后,近十万册珍贵藏书全部捐献给国家,并在北京图书馆设专藏。

(2)谈谈你对“燕子”新的理解。

作业设计:

1.摘抄课文富有新鲜感的词语。

2.小练笔:抓住事物特点,仿照课文用优美的语言写一种事物。

(作者单位:广东东莞市大岭山镇中心小学)

责任编辑 吴丽萍