文体视角下抒情写意类散文教学策略探微

作者: 朱幼菊

梳理教材课文,不难发现,散文占据了“半壁江山”。教材中有不少名家的抒情写意类散文,如《天窗》《走月亮》《桂花雨》《月是故乡明》《好的故事》《丁香结》《匆匆》等,这些文章,“散”的味道更浓,行文不拘一格,自由随意,如抽象的写意画,但“散”中聚焦“情”,饱含“情”,只是“聚”的方式也独特,师生理解文本、体味情感有些难度。因此,在教学抒情写意类散文时,教师往往“浅教”,这样难以让学生感受到散文“形散神聚”之魅力。由于学生疏于“深学”,也难达到散文教学“品其言,悟其情,赏其法”之目标。教学抒情写意类散文时,我们不妨从“学什么”和“怎样学”两个维度来探析。

一、“学什么”——依“文体”定方向,据“要素”定重点

解读教材是设计教学的前提,是课堂教学的关键。要明晰课堂教学中学生“学什么”,教师得仔细解读教材中“有什么”“有教学价值的是什么”,从而挖掘出学生该“学什么”。

1.基于“文体”追问,在追问中发现学习点

作为抒情写意类散文,其语言凝练含蓄,情感浓郁深邃,行文不拘一格,“形散神聚”的特点尤为明显。因此,在文本解读时,我们要基于散文文体特点,不断追问自己:

(1)文中哪些语言打动了你,让你忍不住拍案叫绝,情不自禁想再读一读?聚焦语言追问,实则是找寻让学生品一品、辩一辩、学一学的语言,这样的语言值得学生细细品味学习。

(2)流淌在文章字里行间的情感是什么?哪些文字让你读着读着会有莫名的触动,让你或喜或忧,或与作者一起思索人生,展望未来?聚焦文本的情感追问,实则是找寻最能体现作者情感的语言、细节等,基于此设计教学活动,引领学生沉浸于语言文字中,去体味作者深邃诚挚的情感。

(3)作者的这份情感是以怎样的方式来呈现的?是托物言志还是借景抒情?是一线串“情”还是众星拱“情”?“作者思有路,遵路识斯真”,这是聚焦散文的行文结构来追问的,是着眼整体去寻找散文的情感线、梳理散文的脉络图,是将散文“形散神聚”之魅力以导图方式具体化、直观化。教师以追问的方式梳理自己解读的过程,找寻教学中学生学习的着力“点”,以利于教学中能引领学生在阅读时通过找寻情感线,梳理文脉图,整体把握散文情感,深入浅出地理解散文“形散神聚”之特点。

(4)这篇散文是作者在什么时候写的?

作者的情感与其生活背景、人生经历有什么关联?文中所描绘的景、物从文化语境上看有何含义?这是基于达到与作者情感共鸣、心灵相融、审美契合、文化认同上的追问,是通过拓展相关背景资料与文化资源的方式,让学生深层次感受散文的魅力,习得学习散文的又一途径。

2.基于“要素”梳理,在梳理中确定侧重点

着眼散文文体追问,关注的是散文的共性特点与共性价值。教材是按照“双线组元”的方式,根据人文主题与单元核心要素选择文本组合单元的,每一篇文章教学还应该承担单元教学的任务,因此,在解读教材、确定教学目标时,还应该关注单篇文章的个性价值。

(1)依托单元核心要素,找准教学定位。

如《丁香结》,基于文体追问,我们能关注到文本中作者生动优美的语句、借丁香花抒发自己对人生的感悟、按“丁香花—丁香结—人生感悟”的行文方式等需要学习的内容。但这一单元的核心要素是“阅读时能从所读的内容想开去”,怎样想开去?“交流平台”提出了两个途径:联系自己的生活经验想开去、从课文内容联想到更多内容。基于此,在确定教学中“学什么”时,除了感受语言、体悟情感、揣摩表达外,我们还应该借助课文的学习,让学生能从所读的内容想开去,将“想开去”的方法具体渗透到学习中。

(2)依托课后练习,找准教学侧重点。

课后练习是编者意图最直接的体现,关注课后练习,能让我们明晰单课教学的着力点。如《丁香结》中,阅读时如何“想开去”,可以结合课后习题来梳理。课后第2题让学生“读下面的句子,联系上下文回答括号里的问题”,实则暗含了“想开去”的方法,如“‘檐前积雪’指什么”这一问,实则给我们启示:为何人们会将“丁香花”与“积雪”联系在一起?有哪些诗句中“花”“雪”融为一体?抓住相关的字眼,想到相似的诗句、文章,是“想开去”的一个好方法。那文中还有没有能想到诗文的地方?自然,“星星般的小花缀满枝头,从墙上窥着行人”是不是能让人想到“满园春色关不住,一枝‘丁香’出墙来”?读着古人描写丁香花的诗句,其他相关的诗句是不是也涌上心头。此题中的第2个句子,提出了“雨中丁香具有怎样的特点?想象一下这幅画面。作者为什么说‘丁香确实该和微雨连在一起’?”,想象画面,变话为画,其实也是“想开去”的具体方法。后一问题,其实给我们深层次思考:这丁香与微雨,从语境中看,又有怎样的含义?课后第3题“丁香结引发了作者对人生怎样的思考?结合生活实际,谈谈你的理解”,结合生活实际,应该是两个层面,一个是结合作者的生活实际,另一个是读者的生活实际,也是“想开去”的具体方法。作者不仅只对丁香结有思考,文中在描写“丁香花”时,应该也有不少是自己生活的体验,也需要联系生活想开去。如从“我经历过的春光……”想开去,我们会想到作者经历过哪些春光?“照耀着我的文思和梦想”,作者有什么梦想?又写下了哪些文思?这样一梳理,《丁香结》中要学什么,通过哪些地方学习,达成什么目标,自然清晰明了。

二、“怎样学”——在品读中学表达,在体验中悟情感

聚焦文体与要素,确定了要“学什么”,需要达成什么目标。如何达成目标,也需要有文体意识与单元整体意识,融单元要素与散文特点一起,在具体的语言实践活动中,品味“情”是通过怎样的语言文字来表达的,深究“情”是如何统摄文中的景与物,使之有形有趣、有情有意。

1.初读会其意——捕捉朦胧感受

写作时,作者“情动而辞发”,阅读时,我们也需要“拥情入文”。“情”从何而来?教师有前期文本解读,可以通过自身的情感语言来营造氛围,但更多的“情”需要学生直面文本,在与散文初相识时去感受。当然,有些抒情性散文,文中有点明主旨、升华情感的关键句,会让学生快速找到情感所在。但也有不少散文,情感没有直接外显,而是蕴含在文字背后,隐藏在字里行间,这就需要学生自己去意会。初读时,学生对散文中描绘的意境、蕴含的情感一定有所感触,这种感触可能只是一种朦朦胧胧、说不清的“意会”,但值得珍视,因为这是学生真实的“个性感悟”。如学生初读《匆匆》后,让学生说说读了课文有什么感受,学生有说感受到一种淡淡的忧伤,为时间匆匆而过而惋惜、忧伤;有说感受到作者不甘心日复一日平平淡淡而过;有感受到作者内心的自责与后悔,希望自己有所作为;也有读出来作者焦急之情及对时光的眷恋之情……这些真实的初印象、朦胧的初感受,应该是学生学习的起点,也是学生的兴趣点,捕捉其朦胧感受,我们应以此为突破口,激发学生进一步阅读的期待。

2.默读理其文——梳理行文脉络

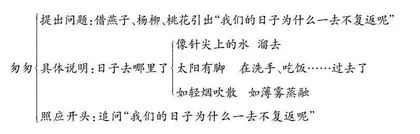

抓住学生初读时朦胧的初感受,可以及时梳理、提炼,然后顺势引出:哪些地方让你有这样的感受?作者是怎样写出他的感受的?这样就能引导学生进一步走进文本,围绕“情”,聚焦文本的“形”,梳理文本情感线、文脉图。散文虽名“散”,行文自由,不拘一格,但有“情”的“神力”相助,自然有如众星拱“情”之魔力,或有一线串“情”之神奇。抓住了文章的情感线索,就能理清作者的行文脉络,把握文本的“神”。如《月是故乡明》中,作者季羡林将对家乡的思念寄情于“月”:忆童年家乡之“月”,写漂泊他乡之“月”,离乡的思念之情借“月”表达得淋漓尽致。再如《匆匆》一课,聚焦作者因时间匆匆而过复杂的内心:惋惜、无奈、自责、愤愤不平……可以追问:作者是怎样表达出内心的复杂的?引导学生再次回到文本默读梳理,理出作者的行文脉络图:

从思维导图中,我们能看出作者就是以问促思,追问时间为何匆匆不复返,再化无形的时间为有形的事物之中,作者的情感也融入具体化、形象化的事例之中,让我们可见、可感、可叹。

3.细读品其言——学习精妙表达

观照散文文体特点,教学中就离不开引导学生抓住语言有趣味、情感有蕴含、表达有特色的语句,引导学生借助朗读、品味、想象、仿写等方式,领悟语言的韵律美、表达美、画面美,丰富语言的积累与品味,学习语言的独特表达。

(1)精妙语段美美读。

有感情地朗读是感受语言、积累语言最直接、最简便的方式。抒情性散文中,有些饱含作者情感的语句,让学生美美读,反而比逐字逐句细碎理解更有感染力与熏陶性,在读中学生不仅能感受语言表达的音韵美、节奏美,还能读懂其中的内涵,读出语言中的画面,并能隐隐感受到蕴含其中的情感,并悄然表达在朗读中。如《三月桃花水》《走月亮》《匆匆》等散文中,都有语言优美、节奏明快、表达新奇、情意浓郁的语段,可以让学生美美读,多形式读,熟读成诵,感悟、学习其美妙的表达。如《走月亮》中开篇的一句话:“秋天的夜晚,月亮升起来了,从洱海那边升起来了。”读着读着,你会感觉到将“升起来了”反复出现,不仅增强了语言的韵律与节奏感,还突出强调了月亮是从洱海升起的,让人不由自主就跟着作者走进那月色溶溶的洱海。

(2)新奇语句细细品。

对于散文中那些在语言表达方面学生感到陌生、新奇的词语,或是运用了新颖奇特的修辞手法的句子,或是使用了独特表达方式的语段,可以让学生停下来问一问:为什么这样表达?这样写对表情达意有何作用。这样问,实则是让关注表达与体会情感有机融合,实现“言意兼得”。如何品味?可以采用“换词比较”“对比赏析”“想象意境”等方式,由表及里去感受散文凝练、含蓄、新奇的语言张力。

如《匆匆》中“在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里……”这句话中的“溜”值得玩味:“溜”说明时间过得快,“溜”说明时间似乎不愿我们觉察到它的流逝,“溜”让我们感觉时间流逝悄然无声,“溜”与“针尖上一滴水”切合……为了让学生感受到“溜”之妙,可以通过换词比较,对比思考,感受其精妙。当然,这句话中将无形的时间化作有形的水滴,将时间的流逝比作针尖上的水滴滴在大海里,可以让学生采取去掉比喻的说法与原文对比,还可以想象画面,让学生学习表达方式的奇特。

(3)简单留白翩翩想。

对于精妙的语段、新奇的语句,我们不缺发现美的眼睛。但对于一些看似平淡无奇的语句,高明的老师更会于平淡中寻“真”,于直白中丰“趣”,引导学生从文字的留白处想开去,丰富语言的内涵,进而体会蕴含其中的情感。如《丁香结》第3自然段中,有写作者感受的句子:“人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。”这句话中就有留白的空间:作者什么时候是“浑浊笨拙”?看到了什么才变得“轻灵”?联系上文中的“伏案”一词,学生可以想象出作者持续伏案写作的艰辛,可能遇到思路全无、无从下笔的困顿,这样想象就丰富了。联系上文的“雪色映进窗来,香气直透毫端”,可以想象出作者此时的神清气爽、头脑清晰、文思泉涌,自然也就感受到“轻灵”的意蕴,感受到丁香花带给作者的身心慰藉、作者对丁香花的那份挚爱。同时,对于作者将描写丁香花与表达自己感受有机融合的表达方法,学生印象更深了。

(4)精妙表达适时用。

教学中,不仅要在诵读、品味、想象中去感受散文的语言美、表达巧,更应将习得的表达方法与技巧内化于心,迁移到语言实践运用中,实现学以致用的目的。为此,除了借助小练笔适时仿写外,在品味新奇的语言、独特的表达时,可以引导学生适时拓展、仿说。如《天窗》第7自然段中,在领悟到作者以儿童的思维,透过天窗看到星、云、黑影等,天马行空地展开想象的表达方法时,可以让学生也设身处地想象、仿说:透过天窗,若是看到蓝天、乌云,或是树枝晃动时,作者还会想到什么?这样的想象仿说,既是对天马行空想象的表达方法的迁移运用,更是对文本内涵的丰富,还有助于学生理解后面作者提及的“从‘无’中看出‘有’,从‘虚’中看出‘实’”。

当然,着眼整篇的行文思路与特色表达,习作教学时更应引导学生适时回顾,迁移运用。如《月是故乡明》借“月”表达思乡之情、将世界各地的月与故乡的月亮进行对比等表达方法,可以迁移运用于类似主题的习作之中。

4.精读悟其情——感受精神滋养

阅读散文,不仅要汲取语言的养分,更要汲取精神的能量,理解、感受、领悟作者所传递的情感,与作者情感共鸣、情思共振。在品味语言的时候,我们倡导言意兼得,关注表达与体味情感有机融合。除此之外,还可以采取想象画面、换位体验、关注细节、联系作者的经历等方式,引导学生走进作者的情感世界。

(1)想象画面,读见心迹。

抒情性散文,有直抒胸臆的点睛之笔,但更多的是将情感蕴含在字里行间。读美文美句,我们脑海里常常会浮现出与之相匹配的画面,想着画面,心中自然会涌动某种情愫,这种情愫应该就是作者的情感心迹。因此,对于作者用情写下的文字,可以让学生展开丰富的想象。如教学《走月亮》,可以跟着作者一起,读着文字,想象画面,感受洱海的迷人风光,体会作者跳跃在文字背后的那种快乐、幸福与甜蜜。