发展“个体语言经验”的功能性读写教学路径

作者: 陈梓仪

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“课程目标”中提出了“个体语言经验”这一概念,并指出,“在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础,并在学生个体语言经验发展过程中得以实现”。可见,个体语言经验是学生核心素养的有形载体和依托,具有具体、可见的特点,能够成为学生预先设想的行为目标和结果。那么,发展个体语言经验作为功能性读写的目的,如何转化为具体的教学路径呢?本文试浅谈之。

一、以语料的转化运用支持读写

以发展个体语言经验为目的的功能性读写应充分借助语料,把学生个体对主题统领的文本语料的转化运用、有效积累作为读写展开的主要目的,进而带动读写活动的内容、过程、方式、效果的变革。

1.文本词句的转化

入选教材的课文都是精品,遣词造句都极为讲究,对丰富学生语言材料有着直接的积极影响。摘录好词佳句常常作为指导学生积累语言经验的方式,但实践发现,大部分学生只死记硬背一堆细碎的词句或者写作手法,并不能灵活运用。而将学习到的好词佳句真正转化为个体语言经验,需要学生领会词句背后的表现方式和表达效果。五年级下册第八单元《手指》提供了大量有新鲜感的词句。如“死力抵住、拼命按住、用劲顶住”这些词语表现了大拇指的有力,对学生来说字字熟悉却又显得新鲜,因为作者用词整齐,相近的意思用了一组相似又不同的词语排比铺展开来,强烈地表现出大拇指富有力量的特点。学生只有真正领会到用词的妙处,才能灵活转化为个体语言经验。再如“实在算不上美”,作者不直接说大拇指长得丑,而把大拇指的缺点讲得十分含蓄委婉,既显得幽默,又表达了作者对大拇指的肯定情感。这种表达方式对于学生的学习有极佳的借鉴意义,学生在描写喜爱事物的缺点时也可以选择一种可以接受的合适的方式,进行类似的表达。由于学生抓住了词句内在本质的东西,对其妙处与功用有了深刻的认识,而不只是浮于表面的摘抄,因此作者这种遣词造句的经验就能被学生积极转化,真正成为学习语言、规范语言、积累语言运用经验最鲜活的范例。课后作业布置完成仿写五官小练笔,学生就能有意识地从课文中调取相关词句段,转化课文语言,将知识理解、内化再输出,丰盈自己语料库的同时获得表达能力的提升。

2.表达体式的转化

四年级上册第八单元课文《西门豹治邺》所在单元语文要素是“了解故事情节,简要复述课文”。简要复述需要学生抓住主要情节,对相关内容进行提炼、概括和梳理,其要求比详细复述要求更高。薛法根老师设计了“说说新官上任的三把火”“替西门豹把调查结果上奏朝廷”“做邺县的老百姓,劝乡民们回家”这三个功能性读写学习任务。在这一学习过程中,任务一需要学生运用简洁的语言概括西门豹的做法,课文中的对话需要转化为间接陈述;任务二、三需要身份转换,关注奏章、劝说等话语方式,将原文的内容重新梳理表达出来。三个任务的完成过程都包含了体式的转换要求,对学生形成挑战,能激活学习动力。其表达转化的经历本身就是新鲜的语言经验,而个体在经历中生成的独特体验则是更为珍贵的语言经验的生长。

3.跨学科转化

语言材料的转化还体现在跨学科的综合应用上。如,教学四年级上册第八单元课文《王戎不取道旁李》时,可依据文言文故事的起承转合叙事结构,设置将故事原文变成四联漫画学习任务。这个任务包含四个子任务:首先,需要学生将文言文翻译转换为通俗的白话文;其次,还要把直译的简单白话文变成有想象加入的情感丰富的语言;再次,要根据故事的推进,分成四段情节;最后,要将四段情节的文字转化为匹配的图画。纵观整个学习过程,一个转化目的明确的任务带着学生进入深度学习,提取、加工与任务目标相关的经验。引入其他学科的表现形式,可以为语文教学提供更多生动有趣的素材,使语文课堂更加丰富多彩。借助跨学科转化,能帮助学生从不同的视角解读课文,更好地理解还原王戎的思维过程以及课文背后的道理。

二、以语理的体悟过程启发读写

个体语言经验是一种动作经验,为学生的言语操作活动提供了确定的方向和路线。这种动作经验体现的指导性、应用性与语理的特征高度一致。语理是指国家通用语言文字的特点、规律、法则等。以语理的体悟过程启发读写活动是以发展个体语言经验为目的的功能性读写应采取的一条重要教学路径。

写作教学是学生形成和发展个体语言经验的重要节点,在写作教学中,教师最重要的指导就是为学生提供实现语篇写作目标的优质言语结构,为学生自主组段提供可靠的言语操作经验。

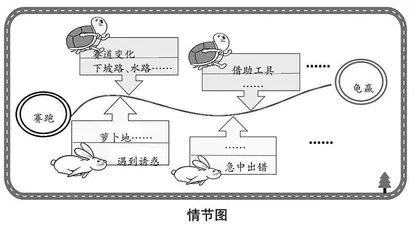

“故事新编”是四年级下册第八单元习作。情节作为故事的发展脉络,是故事的重要组成要素,在指导编故事教学时,着力解决情节怎么产生以及情节怎么联系起来两个主要问题。教学时以“乌龟又赢了”这个结局为例,指导构思故事情节时可给出两个思考点:一是思考产生结局的原因。用小组头脑风暴方式,由结局出发,从乌龟和兔子角度去倒推原因,在交流时教师归纳出主要的原因类别,分别是乌龟角度的“借助工具、赛道变化、他人帮助”,兔子角度的“路遇不测、急中出错、遇到诱惑”这几类原因。二是编排具体的新情节。情节是一系列相互关联的事件,教学时可设计情节图支架帮助学生把情节连起来,两个角色的情节内容上下分设,让学生通过角色贴纸填充自己最喜欢的情节,最后按照事情的发展顺序贴在情节图上,完成故事梗概。(见右侧情节图)学生可以按照自己的能力来设计新情节的数量,同时兼顾情节的推进,这张情节图如同兔子乌龟的赛跑轨迹图,学生需要关注到情节的先后顺序以及两个主角的互相作用,最后再根据情节图具体编写自己的新故事。在这一教学过程中,教师带着学生一起编故事,进入具体的故事情节中,同时通过板书提示,让学生领悟编故事情节的基本框架,即主角的行为变化产生情节的内容,角色的相互影响不断推进情节的发展。这样的领悟是语理的获得,能够帮助学生将学习到的语言材料和言语知识进行结构化,并在后续故事情节编写的言语实践中获得动态重组、综合呈现的技能,运用语言更为清晰合理,从而提升个体语言经验的品质。

三、以语境的敏感适应激活读写

以发展个体语言经验为目的的功能性读写还需要以语境的敏感适应为激发力和引导力,实现个体语言经验的整合、激活,进而因适应语境的需要而提升。

比如五年级下册《草船借箭》课后第一题要求按照起因、经过、结果的顺序,说一说故事的主要内容。教学时可以创设这样的情境:

假如你是诸葛亮手下的一名士兵,你亲身经历了草船借箭的过程,请将草船借箭的过程讲给兵营中的其他士兵听;或者假如你是诸葛亮,当你在赤壁之战胜利后回到刘备的身边,请把草船借箭的过程讲给刘备听。

教学《景阳冈》一课时可以创设这样的教学情境:

假如武松打死老虎后,踉踉跄跄走下山住在了上冈时曾喝了十八碗酒的店里,他将自己打虎的经过告诉了店主,请你以店主的口吻将武松打虎的过程讲给第二天来店里喝酒吃饭的顾客听。

紧扣文本人物,创设适宜的教学情境,就为学生语言表达能力的发展提供了有效的场域和环境,教学时,教师要引导学生感觉到这样一个情境的存在,他自己的身份是什么,他要对着谁说。只有学生对语境有敏锐的感受,对这个角色有适应性体验而真正代入,才有真实的角色体验,进而选择合适的表达方式,激活创作,促成新旧语言经验的融合,达成一种活泼灵动的交际应用状态。在自主思考与探究中,将具体的字词句段转化为认知策略,完成所学知识的迁移过程,进一步发展个体语言经验。

(作者单位:江苏无锡市梅村实验小学)

责任编辑 郝 帅