《王戎不取道旁李》(四上)教学设计及评析

作者: 丁长征 孙双金

教学目标:

1.认识“戎、诸、竞、唯”4个生字,会写“戎、尝、诸、竞、唯”5个生字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵课文。

3.能结合注释理解课文,并用自己的话讲故事。

4.能结合相关因素,解释王戎“不取道旁李”的原因。

课时安排:1课时。

教学过程:

一、联系旧知,创设情境

1.出示一年级上册入学教育“我爱学语文”里的词语。

(引导学生读词语:读书、写字、讲故事、听故事)

2.引导学生回顾三年级上册小古文

《司马光》。

(1)师:学习语文就是这么简单,就是读书、写字、讲故事、听故事。谈到故事,三年级的时候我们学习了第一个文言文小故事,课题叫——《司马光》

(2)引导学生共同背诵《司马光》 。

3.导入新课,明确任务。

(1)师:“时光如川浪淘沙,青史留名多俊杰。”自古以来,许许多多的人因为智慧(板书:智、慧)或者因为勇气(板书:勇)等,被人们铭记。除了司马光,我们今天要共同阅读的《王戎不取道旁李》中的王戎也是这样一个人。

(2)板书课题,强调生字“戎”的写法。

(3)师:这节课,我们的任务就是讲好王戎的故事。

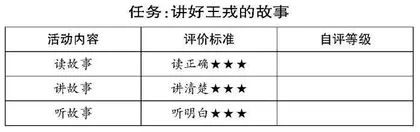

出示“讲故事”评价表,明确讲故事的要求。讲之前,需要好好读一读这个故事,做到读正确,读流利。这个故事是文言文,需要结合注释用自己的话讲清楚,让大家能够听明白,从故事中受到启发。

任务:讲好王戎的故事

二、结合注释,讲好故事

1.读正确。

(1)师:我们要把王戎的故事继续传讲下去,首先要读好故事。读正确,才能讲清楚,让人听明白。打开课本,借助注音把课文读正确、读流利。

(2)生自由读课文。

(3)指名个别读。师适时强调“戎、诸、竞、唯”4个生字的读音,并指导断句。

(4)师生合作读课文。

(5)生自我评价朗读情况。

2.讲清楚。

(1)师:讲故事要做到讲清楚。结合注释,用自己能听到的适当的音量,自己讲给自己听。

(2)生练习讲故事。

(3)同桌互相讲故事。

(4)指名两位学生台前讲故事,师适时强调“尝”“游”“竞走取之”“人问之”“答曰”的意思。

(5)引导学生理解“树在道边而多子,此必苦李”,从而理解王戎的推理过程。

师:说说为什么“树在道边而多子,此必苦李”。

引导学生了解“道”在古时指大路,往来行人相对较多。树在道边而多子,可能是因为李子是苦的,摘的人少。树在道边而少子,可能是因为李子是甜的,摘的人多。

(6)借助支架讲故事。(出示:某人……想要……但是……所以……然后……)

师:用上这组词语,我们把这个故事串起来,王戎抽象的思维就形象化了。这个方法不仅可以用在这一课,等到学习下一课《西门豹治邺》的时候,

也可以用上这组词语简要复述课文,就更容易理解西门豹惩治巫婆和官绅的办法之妙。

(7)生自我评价讲故事的表现。

3.听明白。

(1)师:王戎只是因为李子是苦的,才不取的吗?如果树在道边而少子,诸儿竞走取之,王戎会怎么做呢?(引导学生展开想象,发展思辨能力。)

(2)师:如果是道旁李换成了道旁桃子和农田瓜,故事该怎么讲?

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边桃树多子折枝(看农田多瓜),诸儿竞走取之——

(根据学生发言,师适时补充“可以取,可以无取,取,伤廉;可以与,可以无与,与,伤惠;可以死,可以无死,死,伤勇”进行德育渗透。)

(3)生自我评价听故事的表现。

三、拓展阅读,明理悟道

1.拓展阅读。

出示故事:

故事1:

王戎为侍中,南郡太守刘肇遗筒中笺布五端,戎虽不受,厚报其书。

故事2:

魏明帝于宣武场上断虎爪牙,纵百姓观之。王戎七岁,亦往看。虎承间攀栏而吼,其声震地,观者无不辟易颠仆。戎湛然不动,了无恐色。

(1)生借助注释读故事,并用学到的方法,结合注释练习用自己的话讲讲这个故事。

(2)指名讲故事。

(3)引导学生给故事拟个标题。

(预设:王戎不受筒中布、王戎不畏笼中虎、王戎不惧笼中虎、王戎不怕笼中虎)

2.小结:

(1)了解一切事相,王戎不取道旁

李,取与舍之间这是智;明白一切事理,王戎不受筒中布,受和不受之间彰显慧(廉);临危不惧,王戎不怕笼中虎,这是勇的表现。三则故事,同为“雅量”。

(2)出示:“雅量”是指宽宏的气量。魏晋时代讲究名士风度,这就要求注意举止、姿势的旷达、潇洒,强调七情六欲都不能在神情态度上流露出来。不管内心活动如何,只能深藏不露,表现出来的应是宽容、平和、若无其事,就是说,见喜不喜,临危不惧,处变不惊,遇事不改常态,这才不失名士风流。

(3)师:此时,你还觉得王戎不取道旁李,仅仅是因为李子是苦的吗?

3.整本书导读。

《王戎不取道旁李》《王戎不受筒中布》《王戎不怕笼中虎》三则故事都编写在《世说新语·雅量》中,《世说新语》收录了一千多个小故事,同学们课下可以和家长一起读一读《世说新语》,可以“结合注释,读故事,讲故事,听故事”。

4.结课。

从三年级、四年级到五年级,课文里分别有司马光、王戎、杨氏之子三个鲜明的形象,同学们一定能够在这些经典故事的润泽下,成长为有理想、有本领、有担当的时代好少年。这节课就要结束了,同学们自我评价一下,这节课“讲好王戎的故事”自己能得几颗星。

教学评析

我听过好多老师执教《王戎不取道旁李》,但是今天听了丁长征老师执教的这一课,仍然给我许多新意,许多感触。我觉得丁老师这堂课有以下几大特点:

一、以学定教。什么叫以学定教?就是以学生的实际学情来确定自己教学的起点,如果学生的基础比较薄弱,那么我们老师的教学起点就要放低一点。如果学生的起点比较高,理解能力比较强,那我们老师的教学起点就要定高一点。这叫以学定教。

丁老师这堂课是借班上课,他对学生的学情不大了解。但是丁老师是一位富有丰富教学经验的老师。他在和学生的交流当中,在指导学生朗读当中,在引导学生理解文本的过程当中,随时把脉学生的学情,调整自己的教学起点,真正做到了以学定教,循循善诱。

你看,在指导学生朗读“取之,信然”的时候,因为地方方言的缘故,有个男孩“r”和“l”不分,把“然”读成了兰花的“兰”。在这一环节中,丁老师就不吝时间一遍又一遍地指导学生朗读。这可以看出来丁老师是根据学生的实际情况,做针对性的、扎扎实实的指导,这就叫真实的教学,真实的指导。让学生讲述这个故事的环节,其实就是促进学生理解文本。丁老师指名两个同学讲述这一段文言文。学生讲得很好,很有自己的理解,有自己的表达。丁老师看到学生在理解上已经不存在多大问题了,所以就没有花太多的时间逐字逐词去讲解分析,这也叫以学定教。

二、举一反三。好的教学一定要善于举一反三。教学是为了什么?教学是为了启迪学生的智慧,教学是为了打开学生的思维,教学是为了让学生越来越聪明,越来越具有创造性,这是教学的真正意义。丁老师深谙教学之道,所以在执教《王戎不取道旁李》这篇文言文的时候,没有拘泥于这篇文言文,而是因势利导,举一反三。本文写的是“王戎不取道旁李”,如果道旁长的不是李树而是桃树呢?那就是王戎不取道旁桃。如果道旁不是长的桃树、梨树,而是长的西瓜呢?那又会是什么样呢?是王戎不取田中瓜。这就把学生的思维打开了。我们的老师,教学的时候往往就文本教文本,学生的思维不能向四面八方打开,而丁老师的这堂课在这方面做了很好的探索,很好的尝试,值得我们一线教师学习。

举一反三,还表现在从不取道旁李的“智”,拓展到王戎不受筒中布的“慧”和王戎不怕笼中虎的“勇”。由智到慧到勇,就把王戎的形象多方位地展现在学生面前。一个丰富的、丰满的历史人物形象,一个有雅量充满智、慧、勇的杰出人物的代表王戎便立体地呈现在我们面前。

三、前后融通。丁老师作为一个优秀的语文教研员、优秀的名师,他能够把教材打通。他的课堂导入是从第一册的第一课“我爱学语文”导入,然后再导入到第一篇文言文《司马光》,再到这篇《王戎不取道旁李》,然后再打通到王戎的整个人生,这叫前后贯通。前后贯通,人生贯通,这一点一般老师是难以具备的,是值得我们学习和借鉴的。

从第一课到司马光,到王戎,到杨氏之子,然后到《世说新语》整本书,把中华少年智慧儿童的形象在一堂课当中集中地浓缩和呈现。这说明了丁长征老师深厚的文化底蕴。

什么是好的语文老师?我以为好的语文老师要有深厚的文化底蕴,好的语文老师要理解儿童、懂得儿童,好的语文老师要懂教学的规律,要依据规律循循善诱,好的语文老师还要有大语文的观点,站在更高的层面审视我们的教学,审视我们的教材。

(作者单位:安徽宿州市教育科学研究所/江苏南京市金陵中学河西分校)

责任编辑 郝 帅