明确课型功能 研读提质增效

作者: 刘晓军

新时期,落实立德树人的根本任务,坚持核心素养导向,为党育人,为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,成为基础教育改革的使命担当。落实到每一所学校,应自觉培养终身运动者、问题解决者、责任担当者和优雅生活者。贯彻至每一节语文课,应始终坚持语文素养导向,秉持问题导引、任务驱动,在真实语文学习情境中,培养学生语文实践能力。

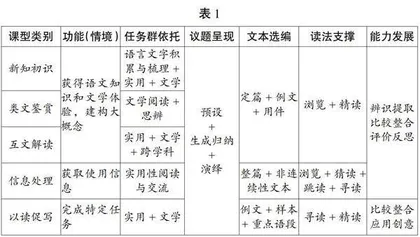

继群文阅读教学重点提升辨识与提取、比较与整合、评价与反思、应用与创意四种能力之后,契合课标学习任务群的落地增值,四川省群文阅读课课题组提出,在义务教育阶段实施新知初识、类文鉴赏、互文解读、信息处理、以读促写、专题研讨、整合复习七种新课型设想,以此解决课型模糊、目标虚化、内容泛化、教学行为非阅读化等若干现实困扰。

课型决定功能,目标决定结构。精细化的课型厘清使效能增值成为可能。本文聚焦适用于小学阶段的五种群读课型(见下页表1),尝试疏通其内在逻辑,厘清其独立价值,寻求适切的方法策略,为群文阅读教学提质增效提供支撑。其中,新知初识、类文鉴赏、互文解读三种课型侧重于获取

知识、增加文学体验,信息处理、以读促写两种课型侧重于信息获取、循证与使用,二者共同构成更加精细的群读新课型。

一、新知初识课

1.功能确认

顾名思义,新知初识课是一种全新知识的初步识别课型,它是基于单元整组教学整体建构的起始课型,具有“触碰舌尖”功能,旨在建构新知“预结构”,最终达至知能的代入、可迁移、能转化。新知初识课重在对语文知识、语用规律的感触,其教学经历从典型具象、抽象再回归具象的思维过程。例如连字成词、连词成句、连句成段、连段成篇等规律,诗歌的意象、语用陌生化,以及童话的联想想象、重复性结构,寓言故事小故事、大道理,小说“有生活的影子”,是虚构艺术等。

2.概念厘清

有必要对“新知初识”进行逐层拆解。所谓“新知”,并不限于针对旧知的新知识,群文阅读语境下,它具有更加丰富的内涵和相对宽泛的外延。首先是外显、物化、概念化的新知识,其次是获得该新知的正确方向、科学思路、方法和策略。当然还有更重要的非智能因素,尤其是始终发挥动机作用的兴趣、意识、愿景、敏感力、好奇心和探究欲等。

这里的“初识”,并非探究、体验、解释、移情、代入之后的确认和应用。相对于拓展应用,新知初识只是谋求建构一个预结构,一种指向单元核心要素达成的强烈探究欲和达成可能。旨在建构一种能够自动化应用的方法策略体系,是谋求点上打井深挖,之后连点成线组面形成系统智能结构,伴随该过程形成一种主动探究、自觉应用的智能习惯,最终成长为智能自我建构者和问题解决者。

3.实践样态

在不同语境下,新知初识课具有不同的运用契机和实施节点,降维形成如下五种不同样态。(1)单元整组教学之前的单元预习课。例如教学“鲁迅单元”之前,在学生搜集资料的基础上,执教“鲁迅先生初印象”。(2)基于单篇精读教学的点位衍生课。例如执教“有趣的中心句”,为“围绕一个意思写清楚”提供方法论。依托《普罗米修斯》,衍生出“盗火(创世)神话英雄”。(3)单元之间的联结归纳课。例如执教五年级群文阅读课“文眼亮晶晶”,在搜集各种典型文章题目的基础上,引导学生分类、排序,发现文章命题的字数、构成、内容、情感表达等基本规律,学以致用。执教五年级群文阅读课“地名中的诗情”,梳理出地名入诗的典型意象,引导学生发现典型地名中所蕴含的恒久审美意象。(4)跨学段散点归拢课。遴选典型环境描写语段求同比异,引导发现文学作品中环境描写的伏笔、舒缓、烘托、象征、隐喻等功能。而这些“选点”,在单篇精读教学中常常是无力顾及的“鸡肋”,食之无肉,弃之不舍。而这,恰恰是群文阅读系统建构、散点结构化的独具功能。(5)跨学科智能贯通课。例如执教六年级“艺术审美”群读课例,就可引导学生发现文学家、美术家、音乐家在激情昂扬状态下的抒情丰富性。诗言志,歌永言,激情交响,挥毫泼墨,笔意酣畅。

二、类文鉴赏课

1.功能确认

类文即同一类型、同一体裁、同一题材或同一现象的文本群落。类文鉴赏课旨在通过对某一类文本(文段或情景)的集中研读,发现其显性的本质性特征。类文鉴赏课重在求大同——内容与形式互促、情趣蕴含情理、文心文笔契合。类文鉴赏课教学追求对典型文例的求同,也不拒绝比异。其求同侧重于这一类文本特质和规律的求大同。例如诗歌的分行、意象和抒情,童话的泛灵、联想和想象,小说作为虚构艺术的人物、情节、环境、主题四件套特质。求同的结果是获取对某一类文本基本抒情特征和表达图式的确认,以此彰显文本各自的图式特征。

2.概念厘清

类文鉴赏课不拒绝“比异”,同中有异的结果是回归个性化表达。例如同为小说作品,可引导发现其中人物形象的迥异、情节编织的各异、主题多元可能等。同为童话故事,《孤独的小螃蟹》《总也倒不了的老屋》与《胡萝卜先生的长胡子》之间,有着截然不同的童话形象和抒情理趣。同中有异,使作者和读者都能获得个性化审美体验,收获审美愉悦,丰富积淀,形成文体意识和适切的图式模块稳固结构,逐渐厘清实用性阅读、文学性阅读和思辨性阅读之间的区别,促进形成丰富的、目标明确的个性化语用能力。

3.实践样态

类文鉴赏课常伴随主体课文教学自然析出,顺势而为,在连点成线组块中建构类文大概念,将阅读课程的课内外贯通、家校社联动落到实处。例如学习《刷子李》之后,一位教师执教《生而不凡》短篇小说类文共读课,从一篇到一组,研读选自《俗世奇人》的《苏七块》《认牙》《神医王十二》三篇文本,通过细节描写和旁证,发现苏七块的“规矩奇”、华大夫的“记忆奇”、王十二的“方法奇”,求同得出大国良医悬壶济世、治病救人的美德佳话。在循证细节描写、典型事件、直接间接等小说技法高超等基础上,适时渗透“凡人+奋斗=奇人”认知,梳理总结提炼出环境是小说的背景,情节是小说的框架,人物是小说的灵魂等基本学理,为学生自觉运用小说大概念品鉴更多作品奠定坚实基础。

三、互文解读课

1.功能确认

囿于单篇容量有限,很难获得对某一个问题(现象)的全面深入认知。实施互文解读课,能够获得对事物全面、深入、细致的认识。互文解读恰好能通过相关信息的勾连、互证或补足,厘清认知,揭示规律,形成因果,验证规律,帮助阅读者形成自洽逻辑,获得对事物更为客观、全面、深入的认识。例如《长城》中有“远看长城,它像一条长龙,在崇山峻岭之间蜿蜒盘旋”的句子,作者为什么要把长城比喻为长龙而非长蛇、巨蟒、蜥蜴之类,联结式阅读龙的相关文章之后便可获得全方位的认知支撑,这才会豪情万丈地唱响:“遥远的东方有一条江,它的名字叫长江;遥远的东方有一条河,它的名字叫黄河;古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国。”有了这些认知,读到句子“龙的传人正在创造龙的传奇”时就会酣畅淋漓。

2.概念厘清

实施互文解读教学首先需要厘清课型概念。这里的“文”,指文章、文本、文段、情境、画面、音乐、雕塑等所有契合于议题建构和共识达成的连续性、非连续性、混融、可视化等材料。互文是指文本材料之间的互相关联、佐证、阐述、补足。互文解读共同指向要素、原理、规律、方法、意识、审美或奥妙的达成和迁移应用。互文解读谋求“不同的树”构成“一座森林”。

3.实践样态

课标语境下,互文解读教学可能涵盖如下三种可能:(1)(正向)互文补足指向真善美;(2)(反向)互证探究特质(异中见同,同中见个性);(3)基于文本群读内容、情感与表达三维互证。

例如六年级鲁迅单元整组教学,教材编者通过《少年闰土》《好的故事》《有的人——纪念鲁迅有感》等编组,引导学生领略鲁迅先生笔下“可爱的少年英雄”形象,深陷“昏沉的夜”却从不放弃对“美丽优雅新世界”的渴望,而《有的人——纪念鲁迅有感》诗歌直抒胸臆,通篇运用比较手法,讴歌礼赞民族魂,整组统整,塑形摄魂,给学生树立一个鲜活、可爱、可亲可敬的形象,为理解“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的深刻含义埋下伏笔。以此整组教学所形成的信息群落,形成对人对事的呼应,建构爱憎分明、秉笔直书的伟大形象,体悟“铁肩担道义,妙笔著华章”的可贵。

成都市双流区圣菲学校余萍老师执教六年级上册第七单元艺术之旅群读课“择友觅知音”时,聚焦知音文化,组织学生发现“贝多芬与穷兄妹俩”“锺子期与俞伯牙”之间心领神会与惺惺相惜,之后拓展“阿炳与师父”“《二泉映月》情感与著名指挥家小泽征尔”之间的隔空传情,围绕议题开启群读之旅,充分彰显互文参照特质,围绕“听曲猜情感—读文补足悟情—补充资料验证感召力”,感悟超越世俗的心领神会。

四、信息处理课

1.功能确认

海量信息时代,碎片信息铺天盖地,如何抵制负面信息,疏离无关信息,提取有用信息,成为时代必备素养。“实用性阅读与交流”学习任务群重在培养学生对复杂信息的提取、厘清、循证、统整、传递与分享能力。针对生活所需,发现、提炼、预设关键议题,创设适切场景,遴选正相关联的丰富文本,在解决具体问题中形成信息处理与应用能力。

信息处理课属于实用性阅读教学范畴,旨在提取有价值的信息,在具体交际情境中,结合交流对象,清楚得体有效地传递信息,满足家庭生活、学校生活和社会生活交流沟通所需。

2.概念厘清

信息处理文本选择以实用文为主,生活短文、标牌、图示、日常应用文、新闻通讯稿等,当然也可酌情兼顾个别文学性作品。信息处理课教学中,教师的作用主要表现为:预设议题、营造场景、任务驱动、同伴互助、支架搭建、点赞点拨、设置意外、添油加料等。

遴选师生感兴趣的时尚话题是设计实施信息处理课的关键。例如“转基因食品是否安全”“自动化驾驶距离我们有多远”“减肥为什么如此困难”“微视频的是与非”等,上述议题皆关注日常生活普遍存在的、前沿性和敏感问题,具有很强的可议论性和现实指导价值,具有极强的现实意义和深远价值。具体教学时,可通过一系列实用性文本、非连续性文本解读,形成确立的、融通的、待建构结论,从模糊走向洞明,从肤浅走向深刻,从零散走向系统,是信息处理课的教学初衷。

信息处理课教学应超越小琐碎走向大概念(大观念)达成,通过现象把握本质,点小深挖连点成线组块建面。要常常思考:比美食推荐更重要的是什么?是礼赞勤劳、勇敢、善良、平和、幽默、和美、诗意。比畅游风景名胜更重要的是什么?是回归神奇大自然,是天人合一、道法自然,是“和”“顺”“润”,是读万卷书行万里路,是视无知为耻辱,是发奋读遍天下书得其真谛,是拜天下万物为师得其正义和道义。

3.实践样态

信息处理课教学要规避信息硬塞,要寻找到点燃学生探究欲的正确路径和有效策略,要善于使用适切信息技术手段激趣、助推探究、及时反馈、精准回应、适度夸张和定格放大。信息处理课怎样走向高端、大气、上档次?深度挖掘,精心预设,适时提档,走到文化感召,达至文创开启。

信息处理课一般包括“现象+整合”“现象+厘清”“现象+整合+创生”三种样态。基于典型生活现象引发信息厘清、整合、审辨和创生是其基本逻辑。“现象+整合”谋求基于典型现象的信息整合,如“畅游彩色油菜花海”,收获“植物色谱”的共识达成。“现象+厘清”,追求解析“世上没有两片相同的树叶”的原因。同为“昆虫的鸣叫”,知了和蛐蛐有着不同的信息,除了求偶,还有宣告主权、展示个性等诉求。君子兰和蝴蝶兰有着不同的形色味以及人格投射审美的多元区别。“现象+整合+创生”则是前两种信息在应用层面上的“欲穷千里目,更上一层楼”。师生若能发现汉字形美如画,横向迁移,或许就有了汉字建筑学的跨学科融通创造。

例如四川省巴中市张洪艳老师执教六年级信息处理群文阅读课“龙是什么”,这是一节指向明确、立意高远、夯筑共同审美意象的典型课例。教师善于萃取“龙”的文本,创设有趣情境,有序组织教学,提取丰富信息,引发阅读辨别、审美思辨,开课从十二生肖“辰龙”说起,引出内蕴深厚的重大话题,引发探究好奇心,研读《说文解字》感受龙的神通广大(其背后蕴蓄的是对风调雨顺、五谷丰登的由衷渴望),阅读《龙的传人》、“龙图腾”领略“皇家威仪”和“和合精神”,拓展至《龙文化》,形成炎黄子孙、龙的传人的文化自信。该课例选择重大文化主题,精心遴选编组文本,激发探究欲,展开追溯,信息丰富,内蕴典雅,极具时空穿越特质和文化感召力,取得了较好教学效能。