互文解读丰盈情感 穿越时空历久弥新

作者: 余萍 付建勇

议题聚焦:择友觅知音。

执教课型:互文解读课。

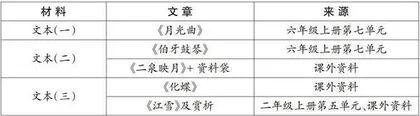

阅读材料:

教学目标:

1.采用朗读、述说、画图等方式,借助语言文字展开想象,体会艺术之美。

2.会运用对比与统整的阅读方法,链接文学意象和文学作品,加深对知音的理解。

3.能通过对文本的分析和比较,尝试交流对知音文化的理解。

课时安排:1课时。

教学过程:

一、联结课内,听曲遇知音

1.回顾“欣赏艺术、探寻文化”主题内容,引出本课学习活动为任务群的任务三:审美创造,体会艺术内涵。

2.创作,从音乐到文字:阅读第一组文本《月光曲》,提炼学法。

出示独学要求,完成学习活动一。

学习活动一:

快速阅读《月光曲》第9自然段:

(1)回顾作者描绘了哪几幅

画面。

(2)用波浪线画出作者描绘

音乐画面的关键词语,展开想象,体会音乐旋律的变化。

3.阅读,从文字到音乐:赏析文段,感受情感,聆听音乐。

(1)分享交流:从作者描绘音乐的关键词句你想象到了什么画面?你体会到了旋律怎样的变化?是什么激发了贝多芬的创作灵感?

(2)播放《月光曲》,仿佛置身于那月光下的小屋,随着音乐再读文字,感受音乐旋律变化之美,感受人性之美,从文字中知声。

(设计意图:通过回顾第一组文本《月光曲》第9自然段的描写手法,引导学生用朗读、述说、画图等方式来体会文本是如何把音乐具象化,引出学习活动。从音乐到文字,再从文字到音乐,从文字中知声。)

二、对比阅读,互文解知音

1.对比阅读,感受知音文化。

(1)音乐是艺术的一种表达

方式,蕴含着人们的情感。阅读

第二组文本,体会艺术内涵,学生分享。

学习活动二:

①快速浏览《伯牙鼓琴》《二泉映月》及资料袋,用波浪线画出作者描绘音乐的关键词句,展开想象,体会音乐的旋律,感受人物之间的情感。

②四人小组交流讨论,分工交流。(时间:6分钟)

(2)运用学法,学生互学交流。

(3)对比与统整两组文本,发现他们都是在音乐中遇见知音,知音就是真正了解自己的人。

2.品文学作品,晓知音难觅。

(1)古往今来,知音也出现在众多的文学作品中,是情感的一种表达。出示组诗,学生在朗读中感受知音难觅,感悟诗情。

锺期一见知,山水千秋闻。

——孟浩然《示孟郊》

故人舍我归黄壤,流水高山心自知。

——王安石《伯牙》

锺期久已没,世上无知音。

——李白《月夜听卢子顺弹琴》

欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?

——岳飞《小重山·昨夜寒蛩不住鸣》

(2)教师小结。

通过对比阅读,从文学作品中感受知音文化,加深对知音的了解。

(设计意图:学生运用借助语言文字展开想象的方法,体会第二组文本中描写的画面,感受音乐之美。通过阅读相关文学作品加深对知音的了解。对比统整三篇文章,从文学作品中感受知音文化,加深对知音的了解。)

三、统整信息,文化悟知音

1.拓展阅读,从知声到知音。

(1)随着时间的推移,知音也成为我们共同的一种文化符号。让我们一起走进学习活动三。

学习活动三:

①默读《化蝶》,完成表格。

②你对知音有什么新的理解或疑问?同桌交流。(时间:3分钟)

(2)独学与互学:阅读第三组文本,体会知音文化的内涵。学生互学,分享交流。

(3)教师小结:“恩德相结者,谓之知己;腹心相照者,谓之知心。”在历史的长河中,知音已泛化为友情、亲情、爱情,已经成为人类共同的一种文化。

2.统整信息,从知音到知心。

(1)对比统整三组文章,发现知音也表达不同的情感,从古至今人们都在追寻知音,虽不是人人都能遇到知音,但心中始终有那份对知音的向往和追寻。

(2)你认为什么样的朋友可以称为知音?你有没有知音?(生自由表达)

(设计意图:通过对比阅读统整选文,发挥想象,感受诗词中的意境,尝试交流对知音文化的理解,树立正确的交友观。)

四、总结升华,点明议题

1.回顾本课任务, 总结学法,点明议题。

2.课后拓展阅读《江雪》及赏析,体会艺术不同的展现形式。知音是知声,更是朋友间的情谊相通,是知心。它不仅是友情,是爱情,是亲情,也有君臣情。得到知音是幸运,得不到知音也不失人生的志向和生命的豪情。“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,这是我们共同的知音文化。

(设计意图:回顾本课学习活动, 总结本课设计隐含的两条线,一是文字—文学—文化; 二是知声—知音—知心。贯穿始终,点明议题,由此丰富学生对知音文化的认知。)

(作者单位:四川成都市双流区圣菲学校/四川成都市双流区教育科学研究院)

责任编辑 郝 帅