原型与变奏:小学反复式诗歌的跨学科理解与创新实践

作者: 朱爱华 李婷梅

摘 要:反复式诗歌在当前教学中存在着机械朗读与识记的现状,其原因是对反复式诗歌的基本特征缺乏深度把握,更缺少跨学科的相关理解。基于跨学科理解视角,文章认为“原型—变奏”法是解码反复式诗歌学习(理解与创造)的重要密钥。

关键词:反复式诗歌;原型与变奏;跨学科理解

反复式诗歌,指通过运用语言元素(词语、语句、段落)的重复来强调主题、形成音律或构建结构的诗歌作品,是一种富有韵律和节奏的文学表现形式。以小学语文教材为例,70多篇现代诗歌中就有40多篇为反复式诗歌,占据了一大半比例。但在知网上以“反复式诗歌”为主题检索截至目前仍为空白,可见着力研究此专题者甚少。本文试图从跨学科理解及创新实践的视角进行阐述。

一、反复式诗歌的溯源及特征

(一)历史溯源

反复式诗歌,溯其历史,古来有之。原始时代的“劳动号子”基本属于反复式歌谣,自《诗经》开篇《关雎》中“参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之”起,反复的手法被不断运用,很多文学作品(含民间歌谣)一脉相承,经由一代代口耳相传及至传承至今。

这类作品从古代文学中汲取养分,在形式和内容上不断发展与完善。反复式诗歌因其“反复”的特点读起来朗朗上口,成为小学生学习语言和接受早期文学教育的重要内容。小学语文教材较多选择了这类诗歌作品。

(二)基本特征

一是词句重复。词语或句子或段落(甚或是结构意涵)重复,是反复式诗歌显在的基本特征。这种重复一般分为两种,一种是连续反复,另一种是间隔反复。

二是节奏回环。反复式诗歌通过重复形成的回环往复的美,在朗读时尤为突出,常常给人以婉转复沓的韵味,极富有音乐性、节奏感。这种节奏感不仅有助于诗歌的吟诵,易于被记忆和传唱,也易于读者入情入境。

三是情意递进。反复式诗歌因其重复易在富有音乐性与节奏感中强调某一点意涵,从而深化意境、渲染气氛、强化情感,而主题正是在这一过程中得以自然凸显。

如二年级下册《雷锋叔叔,你在哪里》中“你在哪里”连续反复,而在全诗中,“雷锋叔叔,你在哪里,你在哪里?”完整地间隔反复出现过两次,使得诗人的情感反复回环,呼唤的情感展现得淋漓尽致,诗歌的主题得以强化。

二、反复式诗歌的分类

(一)根据是否连续反复分类

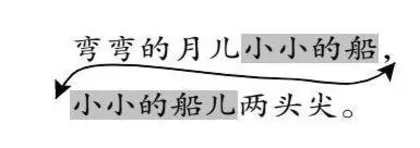

一是连续反复式。指相同的词语或句子接连重复(结构相似、语气一致),中间没有其他词语出现。[1]连续反复可以增强语言的表现力,比如一年级上册《小小的船》等便是连续反复式作品。其中“弯弯的月儿小小的船,小小的船儿两头尖”则属于“鱼咬尾”式连续反复。

二是间隔反复式。指相同词语或句子间隔出现,以其他词语或句子将反复的部分隔开。[2]如二年级下册《要是你在野外迷了路》中开头结尾都用“要是你在野外迷了路”作为导引,但是导引之后的内容相异。这正是间隔反复的体现。

三是连续反复与间隔反复融合式。指作品中既有连续反复,也有间隔反复。如《影子》《剪窗花》《雷锋叔叔,你在哪里》等便是连续反复与间隔反复融合的作品。

(二)根据反复的内容进行分类

根据反复的内容分类,大致可以分为四类:一是词语反复,二是句子反复,三是段落反复,四是结构反复。

其中结构反复是指非词语、句子、段落的重复,而是段落意涵或段落结构反复出现。一年级教材中的《比尾巴》《四季》《谁会飞》等便是段落意涵与结构的重复,这对培养学生的思维具有相对高一点的要求。如《四季》中:

三、反复式诗歌的跨学科理解

(一)反复式诗歌与音乐学

诗歌与音乐本身有着天然的联系,在古代,有时它们可指代同一作品。现代反复式诗歌的韵律模式与音乐的重复概念依然相呼应。

首先是功能的一致。音乐中的反复是指音乐中通过重复某个音乐元素(如乐段、乐句、乐节抑或旋律、节奏、和声等)两次或两次以上[3],来增强记忆、易于传唱、表达情感。

仅增强记忆一点,奥地利作曲家阿诺尔德·勋伯格曾写道:在施特劳斯的《蓝色多瑙河》中,第一乐句就反复了7遍之多。这就说明了为什么它是如此容易地被人记住。因此,我们可得出以下公式:一个曲子的所有段落,无论长短,反复得愈多,就愈使人容易记住。由此,反复的价值可见一斑。

而反复式诗歌中反复手法运用达成的效果与音乐中反复的作用是类同的。进一步说,反复式诗歌与反复式音乐在增强记忆、表达情感和营造氛围上有着共通之处。反复的手法可以强化诗歌中的情感色彩,使读者更容易产生共鸣。

其次是形式的一致。反复式诗歌在结构形式上与音乐的反复类同,体现着重复性——通过重复来加深听众对乐思的记忆。因而在诵读反复式诗歌时教者可尽量引导学生读出类似音乐的反复式旋律节奏,这会有助于读出诗歌的韵律之美、情感之美、智性之美。如《比尾巴》中“谁的尾巴长?谁的尾巴短?谁的尾巴好像一把伞?”,除了句尾押韵易于上口外,语句表达的内容不仅生动,而且句意指向明显。所以此诗歌朗读时可采用对读、表演读等多种手法,激发儿童在富有节奏的朗读中走进语义世界。

同时,音乐中的反复不仅体现着重复性,而且体现着变化性——虽然反复主要是重复,但也需要在重复的基础上进行适当的变化,如旋律、节奏、和声等方面的微调,以避免单调乏味。这与反复式诗歌中的“间隔反复”“结构反复”类型的诗歌表达也是一致的。

(二)反复式诗歌与结构美学

在皮亚杰看来,所谓结构,也叫作“一个整体、一个系统、一个集合。一个结构的界限,要由组成这个结构的那些转换规律来确定。”“实际找出来的结构要能够形式化,作为公式而作演绎法的应用”。因此,他认为“结构就是由具有整体性的若干转换规律组成的一个有自身调整性质的图式体系”。[4]而对于这个“图式体系”的实践之一便是对其结构美学的观照。从结构美学的视角来看,反复式诗歌的结构本身就是一种美学实践。反复之下形成的结构可以称得上属于“对称的平衡”,这一基本规律使得反复式诗歌的内部结构常常呈现出流淌的平衡美。音乐乐谱中,为了节省空间并方便书写,常用反复记号标识反复部分。受此启发,利用特殊标识来展示诗歌的结构,可以帮助学生更直观地理解诗歌形式上和内容上的规律性。

比如,实践中将重复出现的内容用相应颜色或形状标识出来,这种直观的视觉呈现让学生对诗歌的规律性表达有了更进一步的理解,并且将原本较为抽象的审美体验转化为具象直观的感受。如《小小的船》中:

这是典型的“鱼咬尾”创作法(前句末字词与后句首字词完全一样,类似于“连环扣”,也叫衔尾式、接龙式,是中国传统音乐的一种结构形式)。“小小的船儿”被用同种色彩标出之后,学生很快发现了这一特征,所以在朗读时气息与情感都自然地得以迅速推进。

(三)反复式诗歌与心理学

儿童的注意力、记忆力、情感和认知发展是教学过程中的重要考虑因素。反复的手法运用,使得儿童对诗歌出现了天然的亲近感和安全感,有助于其情感共鸣、强化记忆、认知发展。

所谓亲近感,是指反复式诗歌中反复的元素不仅有助于加深记忆,而且给学生带来知识学习的去陌生感、由于熟识带来的友好感,同时重复的语句也加强了语言的感情色彩。如四年级上册《延安,我把你追寻》中第2节铺排了四次“追寻你”,让学生在反复朗读中体会到声调和节奏的变化,体会到诗中的情感递进与主题强化,并形成个性化的理解。

所谓安全感,是指重复的词句表达呈现的再现与再认,皆会助力学生在仿写创作时以坡度感、支架感。儿童在知识学习中处于心理安全下,其自信心有时会剧增。如三年级上册《听听,秋的声音》中:“听听,秋的声音”反复出现并导引段落“大树抖抖手臂,‘唰唰’,是黄叶道别的话音”,学生很容易跟着支架写出:听听,秋的声音,稻谷抖一抖身子,“沙沙”,是金地毯庆贺的舞蹈。

(四)反复式诗歌与其他学科

当然,作为反复式诗歌的学习,就其形式而言,与音韵学等学科亦有关联。为什么小学语文教材中选用如此大比例反复式诗歌,一个显著的原因大抵是因为这种诗歌在音韵学角度读来朗朗上口,符合儿童的心理年龄需求。例如,通过观察押韵模式和节奏分布,可以引导学生发现不同押韵形式所营造的美感与情感色彩。就其内容而言,与儿童的生活密不可分,与人类学、社会学、科学、生物学、工程学、哲学等学科亦是或有关联。

同时,我们须清醒地意识到,反复式诗歌是诗歌的一种,就诗歌的理解欣赏而言,黄梵认为诗歌是《意象的帝国》,简·赫斯菲尔德则在《大学问·十扇窗:伟大的诗歌如何改变世界》中强调诗歌如何描述世界、改变审美世界,继而改变人生。这些专业的诗歌欣赏涉及的学科领域自然不限定在文学,不限定于以上音乐学、结构美学、心理学三门学科。此处仅为抛砖引玉而已。

四、原型与变奏:基于跨学科理解的创新实践

(一)原型的价值理解与本质性提取

何谓原型?在文学和艺术领域,原型通常指的是某一类作品或艺术形式中反复出现、具有典型特征的人物、情节或元素。这些原型承载着深厚的文化内涵和象征意义,是艺术家们用来表达情感、传递思想的重要工具。[5]在心理学中,原型更多地与人的认知过程相关。心理学家认为,人们在认知世界时,会根据已有的经验和知识,对新的信息进行归类和解释。这些已有的经验和知识中的典型形象或模式,就是心理学意义上的原型。它们影响着人们的感知、记忆和判断,是认知过程中不可或缺的元素。[6]

在反复式诗歌中,那些反复出现的要素我们可以将之作为理解诗歌的一种原型。于文学领域,它影响着情感表达;于心理学领域,它影响着感知、记忆和判断。为此,在理解反复式诗歌中,我们自当需重视反复内容这一“原型”的内涵发掘与提取。如一年级上册《月儿弯弯》一诗中:

月儿弯弯挂蓝天,

小溪弯弯出青山。

大河弯弯流入海,

山路弯弯到校园。

毫无疑问,在这里的原型内核其实是“弯弯”,它的本义是弯曲的样貌。学生理解了这一核心要义,不仅可以迅速理解诗歌中各种事物的样貌,而且能够推衍提取出 “凡是这样一种弯曲的样貌便可以称为弯弯”的概念意涵,继而可以继续创生出“眉眼弯弯乐开怀”等诗句。

而在诗歌《谁会飞》中,反复的内容并非是哪一个词语或哪一个语句、段落,而是结构意涵的反复,这意味着其原型的提取有一定的难度。

这样的诗歌在学习中经过充分诵读后,不妨带领学生将二者对比阅读,通过比较发现重复了什么,一是问答内容相似;二是回答的内容都紧扣主体的基本特征;三是末句的动词采用的都是叠词;四是末字押韵,其中前三句末字相同。以上四点构成了本诗反复内容的本质性(规律性)提取,这正是“原型”。把握住这一原型,儿童在仿写、创造中则会很快入道。但现实教学中有些老师仍固守机械读的方式,并未作此原型提取,这就使得学生失去了锻炼思维并获得一般方法的实操机会。

(二)变奏的价值理解与创造性运用

无变化的反复是低劣的。这使得变奏成为必须。

所谓变奏,它是音乐学里的一个概念,源出拉丁语variatio,原义是变化。是指在保留原来音乐材料结构的基础上,进行装饰变化(如和声、旋律、对位、节奏等)的手法,以使乐思得到充分的表达。[7]其特点是保持基本骨架、自由发挥、次数不固定。其作用是使主题得到多方面、多层次的表达,增加音乐的丰富性和多样性。[8]

变奏的概念在反复式诗歌学习中尤为重要,它指向儿童学习诗歌的意义,即为什么要学习诗歌。张定浩在《取瑟而歌》中告知:“坚信所有的诗歌都是可以解释的。”——这种“可解释”并非意味着每首诗都如语文阅读理解试题一般在背后隐藏一个标准答案,更不意味着一首诗就此可以等同于有关这首诗的各种知识,而是说,这首诗正在向我们发出邀请,邀请我们动用自己全部的感受力和分析力进入它,体验它,探索它,被它充满,并许诺,我们必将有所收获,这收获不是知识上的,而是心智和经验上的,像经受了一场爱情或奇异的风暴,我们的生命得以更新。[9]

学习诗歌的意义是自我的生命得以更新,而更新的最好办法是在理解诗歌、欣赏诗歌的同时,创造属于自己成长世界里的诗歌。这就需要在反复式诗歌的原型理解基础上开展“变奏”式理解与创造,也即学会“变式”写作。