梳理与探究:为整本书阅读助力提质

作者: 吴丽萍

“梳理与探究”作为《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)达成课程目标的一种语文实践活动,注重引导学生通过归纳、分类、整理、比较、辨析、探寻,使语文知识结构化、言语经验策略化、策略方法实践化,解决语文学习和社会生活中的语言运用问题。“梳理与探究”具有高级化、融通性、层级性等特点,是学生语文核心素养提升的重要依托。因此,六大语文学习任务群和“梳理与探究”都有着内在的联系、深度的融合。

整本书阅读旨在引导学生“综合运用多种方法阅读整本书;借助多种方式分享阅读心得”,探讨阅读问题,积聚阅读经验,帮助学生“提高整体认知能力,丰富精神世界”。作为语文学习任务群最高层级“拓展型”中的一个,整本书阅读要求高、难度大、历时长、涉及面广、有强度、有深度,对学生的阅读意志、品质、习惯都是巨大挑战,对相应方法、能力、素养的要求是多维、立体、全面的。因此,2022年版课标有意借助“梳理与探究”,为整本书阅读的顺利开展保驾护航。除将“梳理与探究”的要点隐含于“整本书阅读”任务群的总目标中外,学段“学习内容”更是明确提出“学习梳理作品的基本内容”“梳理、反思小学阶段的阅读生活”的要求,启发学生在梳理反思的基础上探究,“针对作品中感兴趣的话题展开交流”,分享自己获得的启示,分享阅读经历、方法。

“梳理与探究”如何助力整本书阅读攻坚克难、顺利进行,并努力激发学生的阅读热情和阅读灵性,达到提质增效的目的?我们以读中推进、读后交流这两个整本书阅读的关键环节为着力点,简要论述其操作策略。

一、内容梳理,为整本书阅读推进奠基

与单篇课文、短论散章、碎片材料不同,整本书架构宏伟、规模庞大、整体性强,具有丰富的内容和内在的逻辑结构。长长的篇幅、众多的人物、曲折的情节、复杂的关系,尤其是一些外国作品中超长的人名、陌生的场景,让学生眼花缭乱、一头雾水,要么读到后面忘了前面,要么半途而废。内容梳理,正是跨越障碍、破解难题,让整本书阅读化难为易、顺利推进的台阶、良策。具体而言,就是引导学生统揽全书,前后关联,或从情节发展、人物关系入手,或从关键事件、变化路线用力,找到内容梳理的切入角度,助力学生读下去、读进去,保持阅读热情,增大阅读动力,强化阅读效能,学到阅读方法,读出趣味,读出方法,为后续整本书阅读的探究交流环节,开启巧妙的发现视角,奠定坚实的研究基础。

1.“花样”梳理脉络,整体把握内容

针对整本书事件众多、情节起伏、地点变换、人物性格发展等特质,适应小学阶段学生形象思维占优势的特点,顺应数字智能时代非连续、跨媒介的表达特色,我们可以借助形象生动、一目了然的思维导图、表格等载体,指导学生“花样阅读”,梳理整本书脉络,理清人物关系,抓住主要情节,在趣味性与艰巨性兼具的梳理活动中,将周期长、耗时多的整本书阅读推进下去,达成整体把握的阅读目标。

(1)列表,归纳主要情节。

对于章节多、跨度长的作品,应该指导学生借助表格,整理、归纳全书的故事情节,以便高屋建瓴,整体感知。例如,《小英雄雨来》全书有41个小标题,纷繁复杂,但一个故事往往由几个章节构成。根据文本特点,我们指导学生边读边用表格整理,边读边用简洁语言概括,完成由“水性好”“上夜校”“掩护交通员”“勇斗鬼子”“机智逃生”等7个故事、41个小标题构成的情节表,让整本书的架构脉络敞亮起来。

(2)索骥,理清复杂关系。

对于那些关系杂、矛盾多的作品,我们则启发学生借助网状图、树状图等多种形式的思维导图,绘制人物关系图表,理出矛盾冲突线索。《西游记》汇集了仙佛、妖魔、凡人,人物数量多,关系复杂,他们之间的故事更是曲折多变。为帮助学生理顺关系,弄清前因后果,可以让他们将唐僧取经途中遇到的各色人物罗列、分类,绘制人物关系图谱,凸显整体结构和作品主题。具体到《三打白骨精》一章,还可以绘制孙悟空、白骨精、唐僧、猪八戒四个人物之间由数个“三”组成的矛盾冲突链、复杂关系网:白骨精三骗唐僧,孙悟空三打白骨精,唐僧三责孙悟空,猪八戒三次挑唆推波助澜……错综复杂的关系网、冲突链,让丰富的情节冲突、复杂的人物关系变得清晰。

(3)串联,关注发展变化。

梳理情节,还必须瞻前顾后、左顾右盼,驻足凝神,让前后串联起来,让思维参与进去。从发展的角度着眼,方能关注到人物性格、社会背景等的变化,看到情节脉络起伏发展后面的人物成长。以高尔基的《童年》为例。阅读过程中,可以重点关注阿廖沙的童年经历,关注相关的社会背景,在情节串联中看清阿廖沙成长的几个阶段,然后绘制其成长阶梯图,思考社会背景的变迁对其成长产生的影响。

2.指示梳理路径,开启突破视角

如果说上面的梳理目的只有一个,就是理清脉络、整体把握;此处的梳理则是一举两得,即边梳理边研究,着眼整体,一点突破,在寻找梳理切口的同时,让学生发现深入整本书肌理的研读路径,在内容梳理的过程中开启深度探究、重点突破,让学生掌握读书方法、探究门道。

(1)在关键处梳理突破。

此处的内容梳理是聚焦式的,或从表现作品主题的重点情节入手,或从塑造人物形象、彰显性格特点的关键处切入。著名儿童阅读推广人周益民老师教学《假如给我三天光明》,为我们提供了从整本书关键处切入的范例。为凸显海伦与命运抗争的艰辛与不屈,周老师组织学生聚焦故事情节,以时间轴为抓手,从海伦经历的关键事件这一点切入,梳理相关内容,绘制人生轨迹。梳理情节、绘制轨迹图的过程,就是重点研读的过程,就是进一步了解人物形象、触摸全书主旨的过程。后面的探究交流,正是重点围绕人生轨迹图展开的。

(2)在矛盾对比处梳理突破。

整本书鲜明对比处、貌似矛盾处,常常是作者的用心处、作品的意味深长处。如果能引导学生从这些地方切入,进行梳理、归纳,往往会看出整本书的别出心裁,看到别有洞天的风景,看出读书的门道。

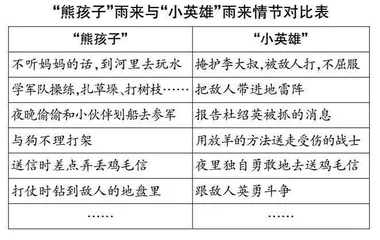

前文提到的《小英雄雨来》就有这样的矛盾处、对比处。雨来是“小英雄”,也是“熊孩子”;既有“勇斗鬼子”“掩护交通员”等英雄行为,也有“与狗不理打架”“不听妈妈的话”等糗事,人物形象真实。对此,有老师引导学生对比梳理相关情节表格,为立体认识人物、进行思辨性阅读与交流,开启了很好的视角。

二、组织探究交流,让整本书阅读走向深入

梳理,是整本书阅读的基础,它注重的是阅读推进,是学生能读下去;探究,是整本书阅读的深化、升华,注重的是学生能读进去、读出来,读有所感,读有所得。为确保整本书阅读走向深入,我们需要引导学生在梳理的基础上,或围绕话题探讨,或展开比较研究,深度交流,展示成果。

1.组织话题探讨

话题探讨是让整本书阅读深入下去的重要途径。整本书篇幅长、人物多、头绪杂、内容广,在阅读作品、梳理内容的过程中,可能会有很多话题产生。我们要注意启发学生抓住反响强烈的、关键的、或虽不显眼却有意味的话题,重点探讨,让交流深入下去,推动整本书阅读提质增效,而不至于旁逸斜出,围绕枝节问题或无价值话题喋喋不休。例如,“什么样的孩子才是好孩子”,既是长篇小说《我要做好孩子》阅读后学生反响强烈的话题,又是关键的、有意义的问题。可以引导学生甚至家长、老师围绕“好孩子”的标准,深度思考,深入交流,继续阅读。《小英雄雨来》可以聚焦“英雄”这一关键词设置话题:小孩儿也可以成为英雄吗?为什么作者既要写雨来“英雄”的一面,又要写他“熊孩子”的那一面,这样写有损雨来的形象吗?这样的话题点击了作品的“矛盾处”,也冲击了学生的兴奋点,能点燃他们辩证思维的火花,激发他们深入探讨、踊跃发表见解的热情。

2.设置驱动任务

针对整本书特点,设置驱动性强、综合程度高的任务,让学生在任务的推动下再读作品,深入探究,是让整本书阅读走向深入的又一得力举措。任务一是故事会和情景剧大比拼。读了《骑鹅旅行记》,让学生或讲讲精彩的故事,或挑选片段改编成剧本。为了让尼尔斯变成小狐仙被动物们欺负的经历、放鹅姑娘和奥萨的故事从书中走上舞台,学生要分工合作,选故事、改剧本、做道具、选服装、分析人物形象。讲故事、排演情景剧的过程,成了学生反复阅读、深度探究的过程。任务二是拓展阅读、比较异同。《小英雄雨来》的作者管桦除了创作小说,还擅长写作歌词,如耳熟能详的《听妈妈讲那过去的事情》《我们的田野》。可以比较阅读其小说和歌词,看看在主题和表现形式上有什么异同。还可以比较阅读同一题材的《小兵张嘎》《鸡毛信》,并观看同名电影,感受小英雄的爱国情怀,感受同一题材作品同样的艺术魅力和不同的表现手法。任务三是撰写阅读感受,评选“人物之最”。《爱的教育》以这一任务驱动,让学生评选自己心中“最具影响力的人”,说明理由,撰写阅读心得。

整本书阅读是语文课程的重要内容,也是教学的难点所在。瞄准2022年版课标的目标要求,借助“梳理与探究”归纳、整理、探寻、追究的强大功能,我们就能打通阻点,破解难点,帮助学生完成阅读任务,积聚阅读经验,提高整体认知能力,丰富精神世界。

(作者单位:江苏昆山市实验小学)

责任编辑 郝 帅