小学生拼读技能的现状与对策

作者: 李正通

拼读技能对于掌握汉语拼音音节读音具有特别的意义,在不少人的认知里,它甚至是掌握音节读音的主要或唯一手段;深入小学语文课堂便可发现,基层教师也正是主要让学生通过拼读掌握音节读音的。但一项范围广泛的调查结果却显示,当下,小学一、二年级的学生掌握音节读音水平堪忧,导致借拼音认读汉字的能力距预期甚远,其背后原因之一,便是拼读技能严重不足。了解当下小学生拼读技能不足的现状,探求现状产生的原因,寻找得当的应对良策,是当务之急。

一、拼读技能不足的现状

关于汉语拼音学习,课标第一学段要求中有两条。第一条的首句是“学会汉语拼音”。本条其他各句则是关于“学会”的具体指标。其中“能读准声母、韵母、声调和整体认读音节”是基础性指标,“能准确地拼读音节”则是关键性指标。第二条是“学习独立识字。能借助汉语拼音认读汉字,学会用音序检字法和部首检字法查字典”。细读这两条全部内容,不难理清其中的逻辑关系。“学会汉语拼音”的基本目的,概而言之,是“借助汉语拼音认读汉字”。“认读汉字”,即“目视字形、口读字音”。“借助汉语拼音认读汉字”包括“教”在场与不在场两种情境。“教”不在场时,学生自能借助汉语拼音读出某陌生汉字的正确读音,是独立识字能力的要素之一,也是“学会汉语拼音”的最高和终极目的。要实现上述目的,特别是借以独立识字,以掌握音节读音为前提,而拼读正是一般人掌握音节读音的“常规武器”,所以,“能准确地拼读音节”是“学会汉语拼音”的关键性指标。那么,修完拼音课程的小学生,是否就拥有或基本拥有拼读技能从而开启独立识字之旅呢?

为全面了解汉语拼音课程与教学的现状,我们借助问卷星网络技术进行了一次面向全国大多数省份的调查,其中与初入学小学生拼读技能有关联的问题有:

1.听写汉字基本正确,但不会看拼音写汉字的一、二年级小学生占比为( )

A.50%以上

B.35%左右

C.极少数

D.没有发现

2.教yɑn时,先让学生发声母y的音,再快速滑向韵母ɑn的音,从而拼合出yɑn的音。您是否采用这种教法?( )

A.是

B.否

3.您认为,学生掌握音节的读音,最主要依靠( )

A.掌握了拼读的方法

B.熟字与音节反复同时出现,借助熟字的读音掌握音节的读音

C.不知道

来自全国各地两万多名小学语文教师参与作答。第1道题,选择“A.50%以上”的作答者占21.69%,选择“B.35%左右”的作答者占34.98%。A、B两项相加,即56.67%的作答者认为35%~80%的学生会听写汉字却不会看拼音写汉字,这充分说明,当下一、二年级小学生总体上掌握音节读音的水平不高。而这种现象并非始于今日,早前就有不少一线小学语文教师反映,他们发现了此类普遍现象并百思不得其解。

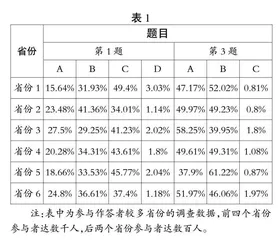

第2题,87.07%的作答者选择“是”。yɑn是一个特殊音节,其中的ɑn应读作[?藓n],它不是我们熟知的读作[an]的韵母ɑn,音节读音非y(i)与韵母ɑn相拼而成,但绝大多数教师却都让学生如此拼读,可见日常教学中教师对拼读法的倚重。联系第1题和第2题的调查结果,不难做出判断:我们倚重的拼读法有效性不高。再对照不同省份第1题和第3题的调查结果(见下页表1),还会有更多

发现。

全国各省份会听写汉字但不会看拼音写汉字的一、二年级小学生,其占比大多在平均线附近,总体上差异不明显,仅个别省份存在较明显差异。表1显示,省份1会听写汉字但不会看拼音写汉字的一、二年级小学生,其占比相对明显低于平均线,说明其掌握音节读音水平要高些。

关于拼读法对掌握音节读音作用的看法,各省份之间总体上差异不明显,仅少数省份例外。上表显示,省份3有58.25%的作答者认为“学生掌握音节的读音,最主要依靠掌握了拼读的方法”,省份6有51.97%作答者持相同看法,都过了半数,较明显地高于其他省份,特别是高于省份1,说明省份3和省份6两省多数教师更看重拼读,这也意味着他们或更多在此着力,但结果同样令人失望:这两省学生掌握音节读音水平也不高——会听写汉字却不会看拼音写字的占比居高不下。这又再次证明,当下一、二年级小学生拼读技能的不足与拼读教学的低效。

二、拼读技能不足的原因

拼读技能不足,原因有三:第一,拼读学习难度过大,刚入学的小学生掌握不易;第二,课程设计有待完善,不利于学生拼读技能的形成;第三,教学策略无效运用,延缓甚至阻碍了学生拼读技能的形成。

本文侧重谈谈第三个原因。教学策略为实现教学目标服务,判断其是否有效运用就看其是否促进了教学目标的实现。拼音教学策略是否有效运用,就看其是否能够促进认读和拼读技能高质量地形成。因为形成拼读技能便能掌握音节读音,从而实现“能借助汉语拼音认读汉字”这一拼音教学的基本目标;而形成拼读技能又以“能读准声母、韵母、声调和整体认读音节”为根基,失却根基,拼读技能便是空中楼阁。而当下拼音教学策略的运用,多与此背道而驰。

其一,与教学目标的错位。这在当下的拼音教学中普遍存在,绝大多数策略的无效运用都可归结于此。关于复韵母、鼻韵母教学,我们的问卷里有以下两道题:

1.教教材中的复韵母un时,先让学生发准u的音,再快速滑向n,拼合出un的音。您是否采用这种教法?( )

A.是

B.否

2.教复韵母ie、üe时,先让学生发准i或ü的音,再快速滑向e,拼合出ie或üe的音。您是否采用这种教法?( )

A.是

B.否

调查结果是,第1道题选择“是”的占比为83.49%,第2道题选择“是”的占比为86.99%,均为压倒性的多数。上题所涉均为特殊复韵母和鼻韵母,其实对于更多的非特殊的复韵母和鼻韵母,绝大多数教师也是如此处置。这样教并非没有出处:大学和从前的中等师范“现代汉语”教材,关于复韵母、鼻韵母的内容,与上题相近:iɑnɡ,发音时,前面的韵头较短,只表示舌位从那里开始移动,紧接着发[ɑ?耷][1]。其意图有二:一让学生了解复韵母和鼻韵母读音的生成或拼合机理,二让学生从其机理中掌握复韵母和鼻韵母的正确读音。在大学或中等师范学校,这两个意图都可以直接作为教学目标,因为准教师们必须知其然更知其所以然,但在小学则不可以。第一,小学生学习汉语拼音是为了认读汉字,而不是为了掌握或揭开语音形成的奥妙;第二,韵母的读音,学生在日常生活中已经习得,无需再从拼合过程中生成或者获得。诚然,有部分学生发音不准确,但通过掌握生成或拼合机理实现准确发音,适合于成人,却不适合或不大适合于小学生尤其是入学不久的小学生,因为这些机理根本不在其经验里,难以为其所感知、所体验,学习难度偏大。上题中,un是复韵母uen的省写,ie、üe中的e不是我们口中与ɑ、o并列的e。前者是“舌面、后、半高、不圆唇”元音,而后者是“舌面、前、半低、不圆唇”元音,在黄伯荣、廖序东的《现代汉语》中,国际音标分别标注为[?捃]与[?藓],后者不单独作韵母,跟在i、ü后面,与之组成复韵母,这也是小学语文教材一直都将ye作为整体认读音节的根本原因。换言之,un的读音非u与n拼合而成,ie、üe的读音也非i、ü分别与e[?捃]所拼合,让学生如此拼读注定无效。那么,学生到底靠什么掌握un、ie、üe的正确读音呢?唯一的正确答案是——模仿,在生活中模仿身边的人,在学校模仿执教的教师。值得一提的是,小学生非但掌握特殊复韵母、鼻韵母读音如此,掌握其他非特殊的复韵母和鼻韵母读音不少也如此。

复韵母、鼻韵母与声母的教学,都必须侧重认读,即“目视其形、口读其音”,所有教学策略的运用,都应维系于此,以促进学生在大脑中构建起形与音的牢固联结。不把时间和精力置于此,而置于了解韵母拼合机理或者从拼合中生成其读音,非正确之道。认读根基不牢,拼读技能之大厦必将倾覆。

其二,对主流主张的盲从。从根本上说,亦属与教学目标的错位。近20多年来,拼音教学中的情境教学法、联系生活法、儿歌教学法、游戏教学法等被大力和广泛倡导,拥有了“主打”和“经典”的地位。同时期,期刊上关于拼音教学的文章,多数都是倡导或实践上述教法的。我们的问卷设计了以下3道题:

1.借助情景图提出某个声母或韵母的教

法,您( )

A.非常经常采用

B.经常采用

C.极少使用

D.有时使用

2.学习某个声母或韵母后,让学生说出生活中哪些字包含这个音。这种教法,您( )

A.非常经常采用

B.经常采用

C.极少使用

D.有时使用

3.学完新的声母、韵母或音节,就朗读包含这些声母、韵母或音节的儿歌加以巩固。这种教法,您( )

A.非常经常采用

B.经常采用

C.极少使用

D.有时使用

调查结果显示,选择A和选择B的占比大致相当,各省之间无明显差异。第1道题, A、B两项占比93.31%;第2道题,A、B两项占比89.34%;第3道题,A、B两项占比94.29%。上述教法产生有其背景,也各有一定价值,尤其在趣味性方面,但若不问目的或目标,仅仅因其被广泛提倡而盲目使用,便成为问题。学习韵母uɑn,即使在教师勉力而为、循循善诱下,学生能如数家珍地说出“钻地洞、穿衣服、端菜、酸酸的”等词语中,“钻、穿、端、酸”等字音都包含了uɑn,但是,这与在大脑中建立uɑn之形与uɑn之音([uan])联结的认读,与将声母与韵母、声调拼合为一个音节读音的拼读技能,又有多大关系?期刊上有文章,作者教ɑn、en、in时引入儿歌:“金灿灿一地落叶,吱悠悠一架秋千……”如今,很多学前儿童会大量背诵古诗,却不会认读汉字。同理,未将ɑn、en、in其形与其音建立联结,也无助于认读;未将其与声母和声调拼合为一个音节读音,更无法练就拼读技能。或有人以为,ɑn、en、in的读音因诵读而巩固。可是,其读音学生早于入学之前已习得,巩固的价值又何在?一节课区区40分钟,根据现行课程设计,一节拼音课要学习3个以上声母或韵母,将与目标关系不大的“经典”教法一一展示,就耗去多半甚至大部分教学时间,还有多少时间用来认读和拼读?虽然过半教师主观上认可拼读对于掌握音节读音的重要性,但实际上用于拼读教学的时间少之又少,这又说明,广大教师迷失了拼音教学的方向。

其三,“前音轻短”的消亡。小学语文教材编排了23个声母,其中y、w实为隔音符号,其余21个声母全是辅音。由于辅音“声音一般不响亮”[2],这给教师的示范、指导与师生、生生交流带来困难,在班级授课的偌大教室空间里尤其如此。因而,一般情况下称说辅音声母时就使用呼读音——本音以外再加进一个元音,如,b(o)、d(e)、j(i)等。拼读时,多数教师这样引导:“前音轻短后音重,两音相连猛一碰”。但“前音”无论如何“轻短”,毕竟还有外加的元音在,它会对声母韵母的拼合产生一定干扰。长期的课堂观察发现,在教师的要求和训练下,学生读音节时通常都先将其拆分为声韵调拼读一遍,但因呼读音在课堂交往中的优势,导致“前音轻短”名存实亡,即完全用呼读音替代辅音声母的本音,如penɡ的拼读过程实际上是p(o)-enɡ。此时,额外添加却格外清晰响亮的o横亘在p与enɡ之间,成为生成penɡ正确读音的障碍。遇到需要采用三拼法的音节,如ɡuɑi、tuɑn,学生的拼读过程是ɡ(e)-u-ɑi、t(e)-u-ɑn,外加的e本已对拼读准确性产生严重干扰,三拼法的一波三折更是雪上加霜。

三、提高拼读技能的对策

对于拼音学习,提高小学生拼读技能举足轻重,同时它又是一个需要多方协同的复杂工程,要在完善课程设计和改进课堂教学两方

面双管齐下。本文侧重谈谈课堂教学层面的对策。

其一,夯实认读基础。认读力求瞬间完成,对形音联结做出反应要高度自动化。学生看到声母、韵母和声调的记号,大脑迅速判断出其读音,发音器官同步发出声音。反应过程越快捷,自动化程度越高,拼读质量就越好。

不宜让学生将韵母与声调分开认读——先读不带声调的韵母,再根据调号读出带声调的韵母。拼读是将三个要素拼合为一个读音,若韵母与声调合并认读,拼读时三个要素便减为两个,从而简化了拼读的头绪和过程,提高了拼读的准确性。夯实“ɑ、o、e、i、u、ü”6个元音韵母带声调的认读,实现形音联结反应的高度自动化,具有毋庸置疑的必要性,因为这对实现带声调复韵母、鼻韵母认读的自动化,会产生强有力的正迁移。

认读教学的所有举措,都必须致力于促进形音联结,无助于形成形音联结的方法,无论多么引人入胜都必须坚决割舍。如,教前后鼻韵母的区别,有人设计了游戏:让不同韵母交错着从屏幕上方以较快的速度落下,几位学生迅速判断是前鼻韵母还是后鼻韵母,其他学生呐喊助威,整个课堂一片欢腾。学生无需看清整个韵母,只要看到其后缀有“ɡ”,即可判断,这对于大脑形成牢固的形音联结有何意义?对精准读出前后鼻韵母读音的差异,又有何意义?若以促进形音联结为目标,将游戏设计稍作改动,效果就迥然不同:无规律地在屏幕上逐个出示带不同声调的前后鼻韵母,学生接力带声调读,以小组为单位展开比赛,准确率高的组别为胜。此时,学生必须高度集中注意力,不仅要看清整个韵母,而且要辨别全部细节,同时还要发音到位。如此运用策略,才能有效地实现促进认读的目的。