课标理念下革命文化题材课文教学策略探析

作者: 晋彪 马文明

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)指出,核心素养是“文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”,革命文化与中华优秀传统文化、社会主义先进文化共同构成了文化自信的重要部分。在素养导向的课程背景下,研究革命文化题材课文的教学策略对于落实语文课程立德树人根本任务、培育学生核心素养有着重要意义。下面以六年级上册《我的伯父鲁迅先生》教学为例进行探讨。

一、定位学习任务群:“走近鲁迅”单元教学价值

六年级上册第八单元以“走近鲁迅”为人文主题专门安排了人物单元,围绕鲁迅从多重维度进行探究,构成了一个学习任务群。作为发展型学习任务群,“文学阅读与创意表达”学习任务群的主要载体是诗歌、散文、小说、戏剧等文学作品。本单元课文的内容和文体类型上有:小说《少年闰土》和散文诗《好的故事》是鲁迅创作的作品,散文《我的伯父鲁迅先生》和现代诗《有的人——纪念鲁迅有感》是他人回忆鲁迅的文章,从不同的角度呈现了鲁迅的人物形象,旨在引导学生从整体上把握人物的文学成就和精神品质。对于“文学阅读与创意表达”学习任务群,2022年版课标指出“本学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位;观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品”,主要关注学生在文学阅读中的审美体验和表达能力的培养,致力于学生审美创造素养的发展。因此,本单元可以“文学阅读与创意表达”学习任务群为组织形式进行教学实践。

作为革命文化题材课文的教学,“走近鲁迅”单元具有重要的价值。鲁迅精神及其创作的文学作品已经成为中国革命文化传统的重要组成部分,“走近鲁迅”单元的教学有助于发挥语文课程教材培根铸魂、启智增慧的作用,是培育学生文化自信的重要载体。此外,由于初中教材同样编排有鲁迅的作品,六年级“走近鲁迅”单元还承载着小初衔接的任务,不仅在教学内容上需要为感受人物的创作风格和精神品质做好铺垫,在学习方式上也要在情境性和实践性上进行过渡。

二、任务群实践路径:《我的伯父鲁迅先生》教学建构

革命文化题材课文教学要突出文以载道、以文化人的育人价值,同时要从语文课程工具性和人文性的角度,基于学习任务群的特点进行教学设计,从整体上促进学生语文核心素养的发展。

1.关联单元整体,创设学习情境

对于“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学,2022年版课标提出,“可以根据学段学习要求,围绕多样的学习主题创设阅读情境。在主题情境中,开展文学阅读和创意表达活动,引导学生感受文学之美,表达自己的独特感受,促进学生的精神成长”,强调了主题情境的创设。六年级上册第八单元以人文主题“走近鲁迅”为学习任务群主题,可以从整体上设计单元教学框架(见表1,扫描下方二维码查阅),设置“创建鲁迅纪念馆”的学习情境,以系列学习任务为驱动,在学习活动中为学生阅读鲁迅作品、感悟鲁迅精神搭建平台。运用整合思维将课文内容归类为“听鲁迅说自己的故事”“听他人讲鲁迅故事”,拓展鲁迅作品以及他人怀念鲁迅的作品,通过多类作品的阅读以及资料的搜集,让学生认识立体的鲁迅。同时,设置“写心中的鲁迅”任务,推进从阅读到写作的进阶,让学生真切表达对鲁迅的崇敬之情,提升学生的语言表达能力。

《我的伯父鲁迅先生》是本单元的第三篇课文,是鲁迅的侄女周晔写的回忆性散文,选取日常生活中的小事,刻画了鲁迅在生活中的形象,是“听他人讲鲁迅故事”的学习内容。在本课教学目标的设定上,既要突出革命文化课文的思想育人功能,又要达成单元语文要素的培养目标,联系略读课文的阅读提示,可以将学习目标设置为:运用快速默读和列小标题的方法,概括事件;聚焦关键词句,借助资料,感悟鲁迅形象;设置情境,读写迁移,表达对鲁迅的崇敬之情。

2.设计驱动任务,变革学习方式

在主题情境设置后,要围绕学习目标统整学习内容,设计序列化的学习任务及学习活动,让学生的学习有梯度,有层级,有深度。教学中,围绕目标可设置三大学习任务:聚焦事件,梳理脉络;聚焦镜头,品悟形象;聚焦情境,读写迁移。从用小标题理清事件内容,到借助资料感悟鲁迅形象,再到选择情境写作表达,遵循了学生的学习认知规律,序列化地设置驱动性学习任务。

2022年版课标在“课程理念”部分指出,要“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式的变革”。在《我的伯父鲁迅先生》教学任务的推进中,可以设计实施课堂学习笔记,实践预学法、探究法和迁移法等学习方式,重视学习方法的理解、迁移和运用,让学生的思维留下痕迹。

第一,预学法。六年级学生已经具有了查找资料的能力,教材对不同年级的资料整合能力提出了要求(见表2,扫描下方二维码查阅)。革命文化题材课文的教学因为历史年代较远等原因,具有一定的阅读难度,需要借助背景资料,引导学生走近时代,走近人物。“走近鲁迅”单元的语文要素深化和延续了四、五年级的学习方法,学生要基于问题查找

相关资料,突破对课文难点的认识。

在本单元“创建鲁迅纪念馆”的学习情境中,学生已经通过“鲁迅印象分享会”“鲁迅名言评论展”等活动梳理归纳出作者生平资料、作者创作背景资料、他人评价作品资料等不同的资料类型。在《我的伯父鲁迅先生》的预学阶段,可以设置预学任务单(见表3,扫描右侧二维码查阅),为学生有效预学提供路径,运用已学方法提升搜集查找资料的能力。

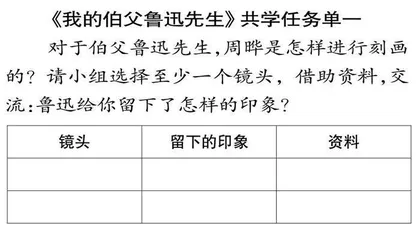

第二,探究法。“走近鲁迅”单元的教学,可以设置问题探究,学生基于问题查找资料、合作学习,实现对鲁迅人物形象的综合建构。在《我的伯父鲁迅先生》的教学中,设置共学任务单一,学生在文中寻找印象深刻的镜头,结合资料深入理解含义深刻的语段,走进鲁迅的内心世界。比如聚焦“你想,四周黑洞洞的,还不容易碰壁吗?”的语言描写,结合鲁迅杂文《“碰壁”之后》、鲁迅百余个笔名等资料,感受鲁迅在危险境遇中依然坚持斗争的乐观精神;聚焦“他的脸上不再有那种慈祥的愉快的表情了,他变得那么严肃”的神态描写,结合新文化运动、军阀混战等资料,感受严肃的表情背后忧国忧民的深深忧愁。

《我的伯父鲁迅先生》 共学任务单一

对于伯父鲁迅先生,周晔是怎样进行刻画的?请小组选择至少一个镜头,借助资料,交流:鲁迅给你留下了怎样的印象?

第三,迁移法。2022年版课标指出,“注意整合听说读写”“鼓励学生在口头交流和书面创作中,运用多样的形式呈现作品,发挥自己的创造性;引导学生成长为主动的阅读者、积极的分享者和有创意的表达者”。在《我的伯父鲁迅先生》的教学中,可以从阅读走向写作,设置共学任务单二,创设具体写作情境,让学生富有创意地表达,抒发对鲁迅人物形象的认识,同时为创作鲁迅纪念馆导游词的学习活动做铺垫。

《我的伯父鲁迅先生》 共学任务单二

请选择一个镜头,用一首小诗或几句话写一写你印象中的鲁迅是怎样一个人。

情境一:鲁迅和小周晔一起看着飞舞的色彩美丽的火花,笑着……

情境二:鲁迅半跪着,拿硼酸水给车夫洗净伤口,敷上药,扎好绷带。

情境三:深夜,病中的鲁迅一阵阵接连不断地咳嗽,但还在废寝忘食地写文章……

三、开展多元评价:革命文化题材课文教学方向

在“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学提示中,2022年版课标指出,“评价应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行”“第三、第四学段,侧重考察学生对语言、形象、情感、主题的领悟程度和体验,评价学生文学作品的欣赏水平,关注研讨、交流以及创意表达能力”。这就要求教师综合运用多种评价方式,建构“教—学—评”一体化的课堂样态,助力学生提升理解、欣赏和评价语言文字作品的能力。

1.从单篇走向多篇:整本书阅读

2022年版课标指出,应“采用读书笔记、读书报告会、读书分享会等方式引导学生高质量完成整本书的阅读”。比如在《我的伯父鲁迅先生》的延学任务上,可以设置“阅读鲁迅先生的《朝花夕拾》,思考:鲁迅给你留下了怎样的印象?”教师运用过程性的阅读评价策略,通过学生自评、生生互评、家长评价等角度进行评价表格的设计,引导学生在《朝花夕拾》的阅读中,运用查找相关资料、品味关键词语等方法,感悟鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和心路历程,从而在心中建构更加丰富的鲁迅形象。可以在“创建鲁迅纪念馆”的学习情境中,在学校教室、图书馆等场地布置鲁迅文学作品展厅,运用阅读地图、人物手册等图文并茂的形式将阅读收获分享展示,学生梳理自己的阅读轨迹,反馈阅读成果,深化对“走近鲁迅”单元主题学习的认识。在革命文化题材课文教学中,要从课文的单篇阅读走向整本书的多篇阅读,设计主题情境,引导学生阅读反映革命传统文化的作品,运用多种形式表达对爱国精神的感悟。

2.从课本走向生活:语文实践活动

2022年版课标指出,教师要“依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资料,安排连贯的语文实践活动。注重语文与生活的结合,注重听说读写的内在联系,追求语言、知识、技能和思想情感、文化修养等多方面、多层次发展的综合效应。”语文学科的实践活动着重考查学生在真实情境中表现出来的情感态度和语言能力,着力破除“唯分数”的评价痼疾,改善评价生态。比如在“创建鲁迅纪念馆”的情境中,学生把鲁迅纪念馆的导游词创作成书法作品,布置“我心中的鲁迅”书法展;学生充分利用信息技术工具,录制导游演说视频,在学校大屏幕、公众号上播放,让鲁迅课程形成真实的校园文化。在革命文化题材课文教学中,要从课本的文字世界走向生活的实践舞台,如可以充分利用当地的历史纪念馆、文化博物馆等文化资源,开展主题式学习活动,把学生参与语文实践活动的表现纳入评价范畴,记录学生核心素养发展的典型表现,用开放式、重过程的评价方式,厚植家国情怀,提升学生的语文综合素养。

(作者单位:辽宁省实验学校/辽宁大连市沙河口区颐和星海小学)

责任编辑 郝 帅