借用习作单,促进学生自主习作

作者: 杜若媛

习作单是指在习作过程中,教师根据习作目标,以文字、图表等形式提供给学生使用,引导学生个性化自主习作的导学材料。它既是教师指导学生习作的辅助工具,也是学生习作的支架。其内容包括习作前的题材准备、习作时的方法探究和习作后的检查修改,其形式分为习作预习单、习作导写单、习作评价单等,贯穿整个习作过程。在习作教学中,教师使用习作单,能充分调动学生的习作能动性,最大限度地促进学生自主学习和探究,建构习作的知识体系,这符合新课程的育人理念。

接下来,我以六年级上册第八单元“有你,真好”单元习作为例,阐述如何借助习作单,促进学生自主习作。

从本次习作要求看,“你”的选材范围比较广,既可以指向一个人,也可以指向一样物。本单元以“走近鲁迅”为主题,安排了四篇课文,通过不同的视角,展示了与鲁迅先生相关的“真好”瞬间。基于以上文本安排的特点,我把“你”的选材范围重点指向“人”。

从本次习作的提示看,可以选择几件感触较深的事情,也可以选择一件最典型的事例,展现“你”的美好形象,强调“你”对自己的深刻影响。结合2022年版课标对高年级的习作要求和六年级学生的学情,我把习作目标设定为:学习纵向式文章结构,选择一件典型事例,努力把这件事写具体、写生动,写出他人对自己的重要意义,表达对他人的真挚感情。

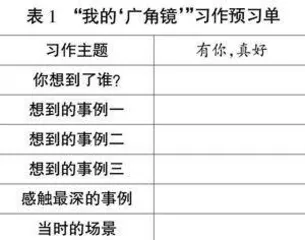

结合以上习作内容和目标定位,我设计了“我的‘广角镜’”习作预习单、“我的‘放大镜’”习作导写单、“我的‘显微镜’”习作评价单,促进学生自主探寻题材、自主添加细节、自主评价作文。

一、借用“我的‘广角镜’”预习单,促学生自主探寻题材

2022年版课标对第四学段的表达与交流要求:“多角度观察生活,发现生活的丰富多彩,能抓住事物的特征,为写作奠定基础。写作要有真情实感,表达自己对自然、社会、人生的感受、体验和思考,力求有创意。” 六年级作为小学阶段的最高年级,起着承上启下的作用,教师必须引导学生努力往这个方向靠拢,完成衔接工作。

为打开学生生活和习作的通道,我结合教材的提示,设计了“我的‘广角镜’”习作预习单(见下页表1),鼓励学生把自己的眼睛当成“广角镜”,从各种角度对题目中的“你”进行散点扫描,探寻自己感触较深的真实例子。并通过比较筛选,找出感触最深的一件事情,记录当时的场景。

表2是一位学生经过对语文老师多角度观察和沉浸式回忆后的真实记录。这三件感触较深的事例,有关心他生活的,也有关心他学习的;有展现老师慈祥温和的,也有体现老师严格要求的。很显然,他的眼睛就像一个“广角镜”,从多个角度去捕捉属于他的感触深刻的鲜活事例。

其他学生也通过自己的“广角镜”,细心观察生活,寻找写作题材,并筛选出自己的写作“金矿”。有的把目光聚焦家人:奶奶开垦荒地种绿色蔬菜,确保“我”的身体健康;爸爸鼓励“我”克服心理障碍,并带“我”经历一次冒险体验;妈妈拖着病体,冒着寒冷送“我”上学……有的把目光聚焦同学:“我”不会跳长绳,同学亲切地安慰“我”,鼓励“我”,让“我”重新燃起信心,终于征服了长绳;班级手抄报比赛,同桌热情地指导“我”排版和装饰,“我”的手抄报获得一等奖;同学把自己的好书借给“我”阅读,并和“我”分享读书的体会和经验,让“我”爱上了课外阅读……这些例子都是学生自主探寻,自主挖掘,不仅真实鲜活,而且具有每个人的烙印和特色,非常宝贵。

有些学生的“广角镜”比较独特,把镜头投向只有一面之缘的陌生人,例如冒着风雨送外卖的小哥哥、对病人嘘寒问暖的护士小姐姐、学校附近超市里的热心阿姨等。从这些不同的人物事例中,筛选出感触最为深刻的典型例子,作为自己的写作题材。

“我的‘广角镜’”预习单,努力引导学生深入观察生活、积累素材,并学会选材典型化,习作真实化,避免拾人牙慧、老生常谈的现象。

二、借用“我的‘放大镜’”导写单,促学生自主添加细节

预习单打开了学生的眼界,让他们找到了自己感触较深的习作题材。但是不可否认,学生在探寻题材的时候,眼睛像广角镜一样,进行的是散点扫描,记录的场景说清楚了时间、地点、人物、做什么,但“你”是怎么做的、怎么说的,“我”的内心有什么感受,这些都没有呈现出来。

怎样把这个场景写具体、写细腻,并融入自己的感情,打动人心?我借用一张“我的‘放大镜’”习作导写单(见表3),鼓励学生把自己的眼睛当成“放大镜”,围绕自己的习作主题,捕捉并放大场景中的重要细节,并根据这张导写单,在场景描写中添加重要的细节描写,融入自己的真情。具体教学过程如下:

1.场景再现,寻找细节。

课堂上,我利用多媒体课件,展示电影中捕捉到的一些镜头和课文中的一些插图,唤醒学生对记忆中场景的再现。并运用电影蒙太奇的手法,将重要的细节不断放大,慢慢地呈现在学生面前,刺激学生的感官,引发学生的共鸣。

在观看画面的基础上,我引导学生讨论:该从哪些角度添加细节,为什么?学生通过交流碰撞,明确捕捉细节的要点:紧紧围绕题目中的“你”,放大“你”的语言、动作、神态等,并适当放大“我”的心理或感受,这样才能让“有你,真好”这个中心主题流淌在字里行间。

明白了要点,学生的思绪突破了时间和空间的限制,场景中的一个个细节像一幅幅画面,在大脑中慢慢地闪过。一位学生在还原“老师辅导修改作文”这一场景时,把镜头聚焦在老师圈画的动作、温柔的眼神、嘴角的微笑、苍老的样子以及自己内心的波澜,既有正面描写,又有侧面烘托,人物形象更加立体饱满。表4就是这位学生完成的习作导写单。

2.例文引路,习得方法。

怎样把捕捉到的细节写具体,并在细节描写中融入自己的情感?我借助本单元的两篇文章《少年闰土》和《我的伯父鲁迅先生》,引导学生从以下片段中获得启示,找到方法。

片段一:我们沙地上,下了雪,我扫出一块空地来,用短棒支起一个大竹匾,撒下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将缚在棒上的绳子只一拉,那鸟雀就罩在竹匾下了。什么都有:稻鸡,角鸡,鹁鸪,蓝背……(细化动作,展开过程,突出闰土的聪明机灵。)

片段二:他的脸上不再有那种慈祥的愉快的表情了,他变得那么严肃。(刻画神态,体现内心,表现了伯父对劳动人民的关心,对国家命运的担忧。)

片段三:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。(环境渲染,烘托形象,突出少年闰土的机敏勇敢。)

片段四:阿!闰土的心里有无穷无尽的希奇的事,都是我往常的朋友所不知道的。他们不知道一些事,闰土在海边时,他们都和我一样只看见院子里高墙上的四角的天空。(对比烘托,抒发真情,表达对闰土的敬佩和羡慕。)

根据这些方法,学生对场景描写进行第二次深度创作,尝试通过语言文字放大镜头,延长过程,努力展现“你”的美好形象以及对“我”的深刻影响。以下就是一位学生根据习作导写单,运用方法添加细节后的场景描写:

老师把我轻轻地拉到她身边,不时指着作文本给我耐心地讲解:“这里可以添加一些人物的动作,使作文更有画面感;这个地方要写写自己的感受,文章就更饱满;这里还可以借景抒情,文章就会更加生动……”她的声音轻轻的,柔柔的,像三月的和风吹过我的心头。

我不由自主地抬起头,目不转睛地打量着老师。她的脸色黄黄的,额前一撮白发在黑发的映衬下显得格外刺眼。眼角有几道明显的皱纹,一对眼窝已略微陷了下去,眼球上还有一些红血丝。嘴唇干燥得起皮,边上有几个火泡。老师刚满50岁,却已经如此苍老,这都是她辛苦工作的见证啊!每天早晨,她早早地来到教室,批改作业、准备上课;课间,她放弃休息,给一些学困生“开小灶”;晚上,她还在灯下备教案、改作文,常常工作到深夜……想到这里,我不由鼻子一酸,心里暗暗地对自己说:“我一定好好修改,不辜负老师的辛苦指导!”

我接过作文本,疾步回到座位,笔尖在纸上飞快地旋转,仿佛跳着优美的芭蕾舞。老师看到了,冲我展颜一笑。那一抹难觅的笑容在她的脸上荡漾开来,疏疏的眉毛也舒展开来,伴随着慈祥温柔的目光,嘴角的弧度似月牙般完美。

有学生从已有的习作经验储备中获得启发,勾连以前的课文中学到的好方法。一位学生写母亲深夜下班回家,不顾疲惫连夜给自己洗校服的场景,就学习了《慈母情深》中反复的修辞手法,把母亲听到“我”呼唤时转过身来的动作放慢、延长,突出母亲的辛劳,读着不由让人流泪:

妈妈麻利地在衣领上、袖口边、衣服前襟擦了擦肥皂,又拿起刷子使劲地刷着,“沙沙——沙沙——”,寂静的深夜,这声音显得那么清晰。一缕头发垂下来了,在妈妈的脑门前直晃荡,可她顾不得撩一下。我不由叫出声来:“妈——妈——”背直起来了,我的妈妈。转过身来了,我的妈妈。一双疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的妈妈。

一位学生在写腿脚不便的奶奶冒着严寒给自己送作业这一场景,就迁移了《父爱之舟》中的写法,放大“鼻子一酸,眼睛湿润”这一细节,在比较中凸显“哭”的新内涵,表达自己内心的愧疚和对奶奶的心疼。

在接过本子的一刹那,我发现奶奶的手冰冷冰冷的,仿佛刚从冰窖里抽出来。定睛一看,那双饱经风霜的手冻得红红的,就像一根胡萝卜。我的心里顿时掀起了波涛:奶奶腿脚不方便,却因为我的粗心大意,冒着寒风跑这一趟,遭这份罪!想到这里,我不由鼻子一酸,眼眶湿润了。这是我第一次真正心酸的哭,与在家里撒娇的哭、发脾气的哭、打架的哭都不一样,是人生道路上品尝到的新滋味。

“我的‘放大镜’”导写单,促进学生放慢、放大场景,精准捕捉细节,并学会勾连课文,自主恰当地表达,在创造性的表达中逐步内化习作方法,建构习作的知识体系。

三、借用“我的‘显微镜’”习作评价单,促学生自主修改作文

在初步完成习作后,我借助“我的‘显微镜’”习作评价单(见表5),要求学生的眼睛就像显微镜一样,仔细寻找习作中存在的问题,既根据本次习作的具体要求进行针对性评价,又根据每次习作的常规要求进行基础性评价,并运用修改符号,用红笔在习作本上修改完善。这样自我评价和修改,促进学生学会自我审视、自我反思。

在学生自主修改的基础上,我发挥同伴互助的作用,以小组为单位,进行组内互相阅读和评价。学生阅读组内其他同学的习作,根据评价表进行星级评价,并提出具体可行的修改意见,给小作者新的启示,让其不断调整修改,力争让每一项评价项目达到五颗星。这样既促进学生之间互相学习,取长补短,同时也提高了他们的鉴赏力、思辨力、批判力。

在其他习作教学中,我也经常借用习作单,一方面促使自己在设计习作单的过程中,站在学生的角度,更深层次地分析教材,发现问题,优化策略;另一方面,促进学生借助学习单自主探究和创新,自觉与教材深层对话,不断建构读写经验。此举可谓教学相长,一举两得。我也不禁由衷地感叹:“习作单,有你真好!”

责任编辑 吴丽萍