变换顺序换角色,故事曲折人物活

作者: 连艳艳 乔倩雯

《司马光》是小学教材的第一篇文言文。全文仅用30个字,生动地刻画了司马光破瓮救人的故事。文本短小精悍,但每一个分句都有丰富的画面感,给学生提供了想象的空间。教学时,借助“孩子”这一天生的支架,便可拉近学生与文中人物的距离,拉近现代生活和古代故事之间的距离,消除学生学习文言文的畏惧心理。为“学写一件简单的事”做好铺垫。我们把课后第2题“借助注释,用自己的话讲一讲这个故事”作为课堂的一个重要教学环节。

在以往讲故事教学环节中,教师经常用单一的方式教学,导致学生兴趣不高,讲出的故事容易千篇一律。在本课教学中,我们尝试从不同角度打开学生思维——采用变序变角色教学策略,即按照不同的叙述顺序、代入不同的人物角色来讲故事,促使学生拓展思维,讲出新意。

具体教学流程如下:

一、理故事:“庭中所见”和“庭中所戏”

1.庭中所见——讲环境

(1)梳理“庭中之景”。

借助课文和插图,联系生活展开想象,指导学生梳理“庭中之景”:假山、瓮、瓮中有水、瓮边有石……

(2)梳理“庭中之人”。

引导学生圈画文中人物:“一儿”(落水者)、“群儿”、“众”(弃去者)、司马光。

①读一读写“一儿”的两个句子。(出示)

一儿登瓮,足跌没水中。

水迸,儿得活。

②读一读写“群儿”“众”的两个句子。(出示)

群儿戏于庭。

众皆弃去。

③读一读描写司马光的句子。(出示)

光持石击瓮破之。

小结:弄清楚故事发生的环境

和故事中人物,为讲故事做铺垫。

2.庭中所戏——讲事件

学生联系生活经验思考:

(1)玩什么?怎么玩?

联系课间生活讨论:玩老鹰捉小鸡、捉迷藏;你追我跑,你躲我藏……

(2)怎么想?怎么做?

抓住“一儿登瓮,足跌没水中”体会人物心情;抓住“众皆弃去”“持石击瓮”想象人物动作。用自己的话完整地说一说。

小结:想象当时的画面,想象孩子们会做什么、想什么、说什么……就能把事情讲得有声有色。

二、讲故事:变换顺序

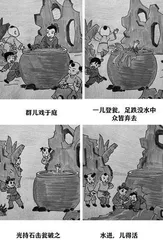

设置情境:有一个叫王梅的画家把这个故事画成了连环画,(出示图画)你能挑战按照不同的顺序讲出这个故事吗?

1.顺叙讲故事

按照起因、经过、结果的顺序讲故事。

学生展开想象,练习讲故事。

学生展示:

一群小孩在庭院中玩耍,庭院中有假山,假山旁边有一口大瓮,瓮里装满了水,旁边还散落着一些奇形怪状的石头。有一个淘气的小孩爬到瓮上,“扑通”一声掉进了水里,其他小孩都吓坏了,有的哇哇大哭,有的吓得边跑边喊:“快来人啊!有人掉进水里了!”只有司马光沉着冷静,他举起瓮边的石头,用了九牛二虎之力,使劲地砸,把瓮砸开了一个大洞。水哗哗地从洞里流出来了,小孩终于得救了!大家都夸司马光真是一个沉着冷静、机智勇敢的孩子!

2.倒叙讲故事

加大难度,把最后一幅图放到前面去,挑战从结果开始讲。

学生展示:

只听见“咚”的一声响,水哗哗地从瓮里流出来了,一个小孩随着水流从瓮里爬出来得救了,这是怎么回事呢?原来是一群小孩在庭院里……(以下略)

小结:从结尾讲故事,一下子就能吸引读者的注意力。

3.插叙讲故事

继续变换顺序,还能从哪幅图开始讲?引导学生打开思维,尝试插叙讲故事。

学生展示:

院子里,一个小孩吃力地爬到瓮上,“扑通”一声掉了进去!这可怎么办呀?原来……(以下略)

小结:故事不仅可以从开头讲起,还可以从结尾、从中间开始讲,这样讲的故事与众不同,别有一番趣味。

三、讲故事:代入角色

故事中的“一儿”“群儿”和司马光都是这件事的见证者,他们各自会怎样讲这个故事呢?试试替他们讲一讲。

1.“一儿”(落水者)讲故事

“落水者”(第一次讲):

我们在庭院中玩捉迷藏,我灵机一动,要是藏到瓮里,这样谁也抓不到我了。我费了好大力气爬到瓮上,脚一滑就掉进去了,糟糕!瓮里有水!我害怕极了,不停地扑腾着,心想:不好,我要被淹死了!我听见司马光在拿石头“咚咚咚”地砸瓮,然后瓮就破了一个大洞,水哗哗往外流,我赶快顺着那个大洞爬了出去。

在这个环节,学生容易站在全局视角,忽视自己的角色去叙述“我”之外的人物动作、心理活动。教师指导学生意识到人在瓮中,并不知道外面的情况,讲故事要符合常理;把“变序”讲故事学到的方法用上,故事会更精彩。

“落水者”(第二次讲):

一天,我们在庭院中玩捉迷藏。我爬上了假山,假山旁边有一口大瓮,周围还散落着一些奇形怪状的石头。我灵机一动,要是藏到瓮里,谁也抓不到我了!我费了好大力气爬到瓮上,不料,脚一滑就掉进去了。糟糕,瓮里有水!我害怕极了,大喊“救命!”我不停地扑腾着,水呛进了我的嘴里……一会儿,我好像听见“咚咚咚”的声音,突然,我随着水流被冲了出去——我得救了!抹干脸上的水,我才发现瓮破了一个大洞,司马光手里还拿着一块大石头,累得满头大汗。原来是他在关键时刻搬起石头把瓮砸破了。

经教师指导后,故事讲得更生动、合理了。

2.“群儿”(弃去者)讲故事

“群儿”(弃去者):

我们正在庭院中玩得起劲,忽然听见“扑通”一声,原来是一个小伙伴掉进瓮中了!我害怕极了,吓得哇哇大哭起来,边哭边跑着去找大人来帮忙,等我赶回来时,发现小伙伴已经得救了,原来是司马光拿了一块石头把瓮砸开了一个大洞,水流出来,小伙伴就得救了,我怎么没想到这个好办法呢。

点拨学生思考“群儿”与司马光的区别之处,引导学生体悟到遇事冷静、临危不乱才能想出解决问题的办法。

3.“司马光”讲故事

(环境略)我看到其他小伙伴都吓跑了,我也害怕极了,但是我马上冷静下来:慌张是没有用的,得想办法解决问题,该怎么办呢?我个子太小,够不到瓮的上面,如果把瓮砸一个大洞,水从下面流出来,他就能得救了!我环顾四周,发现瓮边有个大石头,顾不了那么多了,我搬起石头,使尽全身力气,“咚咚咚”不停地砸,终于把瓮砸破了!水一下子从瓮里喷出来,小伙伴得救了!我终于松了一口气。

引导学生体会人物品质:勇敢、智慧、冷静。

在本课教学中,引导学生尝试变序讲故事,打开了学生的思路,讲出的故事有新意,有趣味,更吸引人,也为学生将来写一件事的“变序”奠定了基础。角色代入,进入情境,充当故事中的人物讲故事,首先激起了学生的兴趣,产生代入感和新鲜感,增强学生角色体验,激发了他们的思维。其次,从角色的角度去想象他的所见所闻,所思所想,这是未来一种重要的写作素养。这里的“讲故事”其实也是在为学生储备这种素养。最后,代入角色讲故事能够更真切地感受人物内心世界,使人物更丰满、立体,故事更鲜活。总之,变序变角色的教学策略,入情入境地激活了学生思维,给学生提供了丰富的想象空间,把故事讲得有声有色有趣味,为“学写一件简单的事”做好铺垫。

责任编辑 吴丽萍