基本学情起点的“分步式二次写作”新实践

作者: 李海丹 孙岚

教学目标:

1.通过观察老师演示的实验,

能梳理实验步骤,将实验记录单填写完整。

2.通过动手操作实验,借助实验记录单,用上“先……接着……然后……最后……”这样的句式,把实验过程写清楚;借助实验记录单,运用多种感官,观察事物的变化,把做实验时有趣的发现和自己的心情写清楚。

3.通过老师范改、同桌互评、自我修改的方式修改习作,分享习作的快乐。

教学准备:

“我做了一项小实验”

课堂学习单

观察员:___________

实验开始了:__________

评价标准:

1.能用“先……接着……然后……最后……”的句式,把实验过程写清楚,得3颗星。

2.能写出实验过程中有趣的发现和心情,得2颗星。

3.用词恰当,语句通顺,得1颗星。

课时安排:第1课时。

教学过程:

一、创设情境,图片导入

1.创设“评选‘金牌观察员’”的情境。

听说咱们班的同学都特别会观察,今天这节课我们一起来评选“金牌观察员”,敢挑战吗?

2.出示图片。

先请大家看一张图片(一个人躺在水面上看报纸),你观察到了什么?这到底是怎么回事呢?

二、观察实验,一次写作——写清楚实验过程

1.演示实验,梳理步骤。

(1)说清实验准备。

今天我们来做一项小实验,一探究竟。做这个实验要准备什么呢?我们需要玻璃杯、水、鸡蛋、神秘盒(我这个“神秘盒”里装的可是“神秘颗粒”)、勺子、木棒。我们准备的所有的这些东西,就叫作实验准备。

(2)观察实验步骤。

先看老师做实验,请你仔细观察每一步。

第一步:把水倒进玻璃杯。(板贴:倒水)

第二步:把鸡蛋放进玻璃杯。

(板贴:放鸡蛋)

第三步:用勺子往玻璃杯里加神秘颗粒。(板贴:拧、舀、加)一起读这三个关键词,如果只留一个最关键的词语,应该留哪一个?(师补充:拧开盒子,舀几勺,都是为了往水里加“神秘颗粒”。)

第四步:用木棒搅拌。(板贴:搅拌)

小结:把关键词写在实验步骤

旁边,既简便又能帮助我们记忆。

(3)说实验结果和实验名称。

2.借助板书,说清过程。

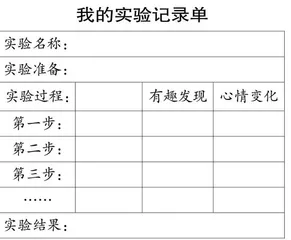

过渡语:这个实验好玩吗?想玩吗?那我们得先把整个实验过程说清楚。你能根据黑板上的实验记录单(见下表)把整个实验过程说清楚吗?实验开始了,谁能接着往下说?

预设一:学生用第一步、第二步来说实验过程。

这位同学是用第一步、第二步这样的说法来说实验过程的,谁有不同的说法? 我们还可以用上“先……接着……然后……最后……”这样的连接词把实验过程说清楚。

预设二:学生用连接词来说实验过程。

他说得好不好?好在哪里?(用上了连接词,让人听起来更有条理了。)我们可以用上“先……接着……然后……最后……”这样的连接词把实验过程说清楚。

3.链接《蜜蜂》,完成一次写作。

过渡语:我们根据实验记录单把实验过程说清楚了,听说隔壁班的同学也很想做这个实验,你能不能把实验过程写清楚,然后告诉他们这个实验是怎么做的。先回忆一下我们有没有学过和做实验有关的课文,法布尔是怎么把实验过程写清楚的。

(1)全班齐读。

(2)师生接读。

(3)小结方法。

有同学发现课文中,法布尔在写他的实验过程时也用到了连接词。我们也可以用上连接词,把实验过程写清楚,请看“金牌观察员”挑战任务一:

借助实验记录单,可以用上“先……接着……然后……最后……”这样的句式把实验过程写清楚。

(4)学生习作。(5分钟)

(5)范改点评。

小结:借助实验记录单,用上表示先后顺序的词语,就把实验过程写清楚了。

三、小组实验,完成二次写

作——写清楚“心情和发现”

过渡语:现在如果让隔壁班的同学看你写的片段,已经能知道实验是怎么做的。可是,怎么才能把你的实验写得更吸引人呢?

1.出示教材,发现秘诀。

语文书里就藏着秘诀。原来,把自己做实验时的有趣发现和心情变化加上去,(板贴:有趣发现、心情变化)就能让实验更吸引人,接下来,就要请你动手做做实验了,请看“金牌观察员”挑战任务二:

小组实验:一个人负责一个步骤,一边做一边说,仔细观察。

交流记录:互相交流有趣的发现和心情变化,由组长记录(写关键词)。

限时2分钟。

2.分享有趣发现。

(1)我也很想知道:你们有什么有趣的发现? 请组长来汇报。

将学生的发现分类进行板书。

预设:

水:颜色变化、有漩涡。

鸡蛋:有气泡、上下浮动、有声音、会变大。

(2)二次链接《蜜蜂》,学习观察方法。

你们都像法布尔一样了不起,我们看,法布尔是怎么观察的。

①师生合作读。

②小结方法:法布尔就是这样一边观察,一边思考。

(3)你一定也可以:请你用“我发现( ),我想( )”这样的句式来说一说。

3.采访心情变化。

过渡语:说了这么多有趣的发现,我想做个统计,“鸡蛋浮起来了”的组,请举手。采访一下,你们的心情有没有变化?“鸡蛋没有浮起来”的组,请举手。采访一下:你们的心情又是怎么样的?(相机板贴表情包)

4.实验大揭秘。

过渡语:第三个挑战任务一定难不倒你们。请看“金牌观察员”挑战任务三:

写出实验过程中有趣的发现和心情。

5.出示范文,生默读,发现亮点。

实验开始了,(我的心里忐忑不安,生怕实验会失败。)先把水慢慢地倒入玻璃杯里,接着把鸡蛋轻轻地放入水中。(我听见鸡蛋发出了“咯咯”的声响,我想,它是不是在唱歌呀。)然后拧开神秘盒,用勺子舀了三大勺的“神秘颗粒”加到水里。(我发现水的颜色变白了,鸡蛋若隐若现,像是在跟我们玩捉迷藏呢!)最后用细细的木棒在水中不停地搅拌30秒左右。哇!鸡蛋浮起来了!(我既激动又开心,鸡蛋学会“游泳”啦!)

小结:其实只要把有趣发现加一加,心情变化写一写,那你写的这个实验就能吸引人了。

6.完成二次写作。

7.出示学习单中评价标准。

获得5颗星及以上的同学,将获得“金牌观察员”的徽章。

8.师范改、同桌互评、自我修改,二次展示。

四、回顾方法,课堂总结

这节课,我们借助实验记录单写清楚了实验过程,还写了自己有趣的发现和心情。只要给这个片段再加个题目、开头和结尾,就是一篇完整的作品了。回家后,请你和大人一起做一项你感兴趣的其他小实验,写一写实验记录单,拍一拍有趣的画面,再把你的实验过程写清楚,最后我们来评一评谁的实验最吸引人。

教学评析

基于教材和学情,李老师为本课设计了分步式二次习作模式,借助实验记录单这一图表式习作支架,帮助学生突破习作瓶颈,促使学生体验习作乐趣。

一、分步式二次习作,降低习作难度

三年级学生正处于习作的起步阶段,由于受表达思维的限制,他们对事件过程的感知往往是模糊的、点状的。我们在磨课过程中发现,学生在对实验过程的步骤切割和实验过程变化的描述上存在一定的困难。基于对学情的了解,李老师在教学中采取了“二次习作”模式,降低了习作的难度,提升了习作教学的成效。这里的“二次习作”模式具体表现为两种不同目标指向的样式。

其一是“二次分解式”习作:一次习作,先让学生观察老师做实验,将实验的步骤进行分割,师生合作在实验记录单上记录关键词,再让学生根据关键词说清实验过程,提示学生可以用上表示时间顺序的连接词,在说清楚了实验过程后,让学生趁热打铁写清楚实验过程;二次习作,引导学生萌生读者意识,让学生明确只有将实验写得足够吸引人才会有更多的人愿意看你写的片段,通过小组合作做实验并记录实验过程中的有趣发现和心情的方式,来为写好的实验过程添加更有趣的习作内容。分步习作让表达思维清晰可见,习作如爬坡般拾级而上,让每位学生都享受到了表达的快感。其二是“二次迁移式”习作:第一课时通过师生合作写好同一项实验,意在明方法,重表达思维的训练;第二课时让学生写一写自己喜欢的一项实验,评一评谁写的实验介绍得最清楚,也最吸引人,则

是迁移内化,重个性化表达,从而发挥习作的交际功能。

二、借助学习支架,化解习作难点

学生习作的思维过程是内隐的,教师要想方设法为学生“搭建脚手架”,让内隐的思维过程外显。教材中的这张实验记录单就是帮助学生写好这次习作的支架之一。李老师充分发挥学习支架的作用,很好地化解了学生习作中的几大难点。

借记录卡整理实验的过程,明晰习作的思路,突破将实验过程写清楚这一难点;丰富记录卡内容,在每一步的实验过程后面增加记录栏(你有什么有趣发现,心情变化),试着用简要的文字或形象的符号进行记录,化解了写好实验过程中动态变化这一难点;借范文支架,学习表达方法,李老师非常重视阅读与习作的横向联系,课堂上有意识地让学生与课文《蜜蜂》进行了两次联结。第一次,在指导学生把过程写清楚时,借助课后的思维导图与原文进行对接,引导学生发现作者在逐步介绍实验过程时是如何做到把过程写清楚的,用上“然后”等词,巧妙地把实验过程连接起来;第二次,在指导学生如何把有趣的发现和心情变化写清楚时,鼓励学生尝试用《蜜蜂》一文的语言形式来表达。

三、创建评价支架,体验习作乐趣

对于三年级的学生来说,教师如果能善于把教材中的评价要求转化成具体可感的评价支架,引导他们习得修改的方法,体验习作的快乐,将会为他们习作能力的发展奠定扎实的基础。课堂上,李老师呈现了基于教材要求的星级评价表,引导学生自评互评,在评价的过程中,学习借鉴,取长补短;“略高于学生水平的范文”也是极其有效的评价支架,因为教师的下水文或学生佳作能打开学生的思维视角,学生会不自觉地把它作为评价自己习作的一把尺子,同时,这样的范文又拉近了与学生的距离,学生觉得通过努力也能写出这样的佳作。有效的评价,让学生充分体验到了习作的乐趣。

(作者单位:浙江杭州市萧山湖滨小学/浙江杭州市萧山区教学研究室)

责任编辑 郝 帅