依托数字博物馆资源开展初中历史教学的方法探究

作者: 梁丽丽

[摘 要]数字博物馆资源是学校课程资源的重要补充,依托数字博物馆资源开展初中历史教学是推动教育数字化转型的一种有效方式。在依托数字博物馆资源开展初中历史教学的过程中,可通过选取专业化学习资源,构建数字化学习课堂,引导学生呈现多样化学习成果等方法培养学生核心素养,落实立德树人根本任务。

[关键词]数字博物馆资源;初中历史教学;方法探究

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2025)03-0062-04

信息技术的飞快发展对新时代人才培养提出了更高的要求。教育部在布置2024年教育工作重点任务时指出,要不断开辟数字化教育新赛道。教育部部长怀进鹏在2024世界数字教育大会上指出,鼓励各级各类学校将平台资源和服务嵌入教育教学之中。《义务教育历史课程标准(2022年版)》指出,鼓励将现代信息技术与历史教学深度融合。可见,推进数字化教育转型是当前的重要趋势。

博物馆资源是学校课程资源的重要补充,随着信息技术的发展,很多博物馆已经完成了数字博物馆的建设,实现了网络参观和学习。为促进博物馆资源融入教育体系,充分发挥博物馆资源的教育价值,教育部联合国家文物局发布了《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》,该意见指出:“各地教育和文物部门要加强协作,利用现代信息技术建立本区域网上博物馆资源平台和博物馆青少年教育资源库,促进与中小学网络教育资源对接,扩大博物馆教育资源的覆盖面。”可见,利用数字博物馆资源开展初中历史教学,顺应了当前教育转型和人才培养需要。本文对依托数字博物馆资源开展初中历史教学的方法进行探讨,以推进教育数字化转型,达到培养学生核心素养、落实立德树人根本任务的目的。

一、选取专业化学习资源

依托数字博物馆资源开展初中历史教学的重要前提是选取资源。初中历史教师在选取教学素材时,应慎用未经专业考证的素材。当前,我国拥有数量庞大的博物馆和纪念馆,选取哪些数字博物馆资源作为教学素材是困扰部分一线教师的问题。在依托数字博物馆资源开展初中历史教学的过程中,要优先选取以下三类具有历史专业性、规范性的数字资源。

(一)国家一级博物馆的数字资源

国家一级博物馆是中国国家文物局根据一定的评估标准综合评议出来的最高等级的中国博物馆。国家一级博物馆藏品丰富,珍贵文物数量多,对藏品的研究、陈列等更为科学和专业。截至2024年5月,国家一级博物馆的数量已达到327个,涵盖了中国国内重量级博物馆。如北京地区有故宫博物院、中国国家博物馆、首都博物馆、中国人民抗日战争纪念馆、周口店北京人遗址博物馆、中国人民革命军事博物馆等。对于一线教师而言,选取教学素材首先要考虑其与教学内容的契合度。2016年版统编初中历史教材中提及的文物和遗迹等,基本可以在国家一级博物馆中找到。如七年级上册第5课“青铜器与甲骨文”中提及的四羊方尊、司母戊鼎、利簋均收藏于中国国家博物馆,三星堆青铜面具收藏于四川广汉三星堆博物馆,这两个都是国家一级博物馆。本课还提及了甲骨文的内容,在中国国家博物馆中也能找到刻有甲骨文的龟甲藏品。这些藏品现基本由博物馆转化为相应的数字资源,初中历史教师可以通过互联网调用这些数字资源,并将其应用于教学中。

(二)重要专题博物馆的数字资源

在国家一级博物馆当中,有些专题博物馆是非常值得教师重点利用的,因为它们与历史教学内容的契合度非常高。比如,辛亥革命博物馆与八年级上册第9课“辛亥革命”、中国人民抗日战争纪念馆与八年级上册第六单元“中华民族的抗日战争”的内容紧密相关。而有些专题博物馆虽不是国家一级博物馆,但是其藏品经过专家鉴定无误且与历史教学内容密切相关,也可以利用起来为教学服务,如四川宋瓷博物馆、西安事变纪念馆等。这些专题博物馆的藏品也较为丰富,陈列与布局科学考究,且与教学内容关联度大,教师可以利用其数字资源加深学生对相关知识的理解。

(三)本土博物馆的数字资源

苏霍姆林斯基认为,学生是从直接表达爱家庭、爱学校、爱故乡的感情,逐渐过渡到认识更加深刻的社会关系,从理性上认识祖国的概念。在课堂教学中利用乡土资源,一方面,可以使学生更好地理解个人、家乡、国家三者之间的关系;另一方面,可以引导学生关注家乡的历史和现实,从而培养学生热爱祖国、热爱家乡的情感。广西本土博物馆是保护和传承广西历史和文化的重要载体,博物馆的藏品是广西乡土资源的重要组成部分。广西的很多博物馆都具有民族和地区的特色,如广西壮族自治区博物馆、广西民族博物馆、桂林博物馆等。此外,为了抗击外来侵略、争取国家独立和民族解放,近代以来无数仁人志士在广西留下了革命斗争的足迹,很多纪念馆、故居等与此有关。如百色起义纪念馆、龙州起义纪念馆中收藏的资料可以让人们了解新民主主义革命时期中国共产党在广西开展革命的细节,教师可以将其作为教学的补充素材。广西本土博物馆大部分都有数字资源,如广西壮族自治区博物馆可以实现网上观展。教师可以充分利用本土博物馆的独特资源优势为学生创设更多学习和探究的情境。

二、构建数字化学习课堂

建构主义认为学习者并不是空着脑袋进入学习情境中的。在日常生活和以往各种形式的学习中,他们已经形成了有关知识,对任何事情都有自己的看法。初中学生在小学阶段虽然没有系统地学习历史,但是在其他科目的学习和日常生活中会有所接触,有些学生在课外阅读和假期观光旅游中也可以了解到一定的历史知识。因此,教师要在学生的认知基础上组织课堂教学,帮助学生把新获得的知识和旧知识联系起来,积极地建构新的知识体系。随着信息技术的发展,数字化教育势不可挡。在这种情况下,教师要积极构建数字化学习课堂。笔者结合历史学科的特点,在依托数字博物馆资源开展初中历史教学的实践中,总结出三种数字化学习课堂模型。

(一)构建嵌入型课堂

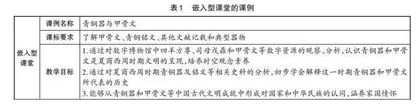

嵌入型课堂是指嵌入数字博物馆资源的历史课堂,所嵌入的数字博物馆资源在教学中发挥辅助作用,教材的文本材料依旧是学生学习的最主要素材。嵌入型课堂是较为初阶的课堂类型,比较适合刚开始依托数字博物馆资源开展历史教学的教师采用。以七年级上册第5课“青铜器与甲骨文”为例,本课主要讲述了夏商西周时期中国高超的青铜工艺和中国迄今为止发现的年代最早、体系较完整的文字——甲骨文。本课有三个子目,分别是“青铜器的高超工艺”“甲骨文记事”“甲骨文的造字特点”。因夏商西周时期距今遥远,学生在现实生活中极少能接触到夏商西周时期的青铜器和甲骨文。而中国国家博物馆拥有相关的数字资源,在课堂中嵌入这些数字资源有助于学生建构知识体系、培养核心素养。表1是依托数字博物馆资源构建嵌入型课堂的课例。

(二)构建融合型课堂

融合型课堂是指深度融合现代信息技术的历史课堂。在历史教学中,将信息技术与教学内容相结合,运用多媒体手段创设具体、形象、动态、多维度的历史情境,组织学生开展学习和探究活动等,对教师的信息素养提出较高的要求。首先,教师要充分把握所选取的数字博物馆资源,将其与教学内容有效融合;其次,教师要选取合适的多媒体设备和呈现方式,同时确保网络畅通;最后,教师要创设合理的情境并设计恰当的探究问题。以八年级上册第9课“辛亥革命”为例,本课有两个子目,一是“革命志士的奋斗”,二是“武昌起义”。辛亥革命博物馆中有丰富的相关素材,教师可在充分研究教材与该博物馆资源的前提下,构建融合型课堂。表2是结合辛亥革命博物馆数字资源构建的融合型课堂的课例。

(三)构建延展型课堂

延展型课堂是在嵌入型课堂和融合型课堂的基础上开辟的第二课堂。教育部部长怀进鹏在2024世界数字教育大会上指出,“鼓励各级各类学校将平台资源和服务嵌入到教育教学之中,用数字教育资源丰富拓展学生的第二课堂,支持发展学生的兴趣、爱好,让优质数字资源的‘金子’发光”。教师除了在学校课堂上利用数字博物馆资源,还可以构建延展型课堂,将学校课堂延展到学校外。“辛亥革命”融合型课堂结束后,可以引导学生了解本地博物馆的相关数字资源,以深化他们对辛亥革命的了解。延展型课堂形式多样,可线上开展,也可线下开展;可由教师规划组织,也可由学生规划组织、教师指导。表3为延展型课堂的课例。

教师是教学活动的组织者,也是学生学习活动的组织者。数字博物馆资源既可以为教师提供能提升自身专业素养的学习资源和丰富的教学素材,又可以为学生的学习提供优质的素材。依托数字博物馆资源开展教学活动,以上三种课堂模型都较为有效。

三、引导学生呈现多样化学习成果

依托数字博物馆资源开展历史教学,一方面是历史教学的内在需求,另一方面是当前教育数字化转型的需要。当教育教学日益数字化,学生的学习成果呈现方式也会逐渐多样化。

(一)课堂内现场演绎

长期以来,学生的学习成果呈现方式一般为完成某些书面的历史作业。新课改实施以来,课堂评价和作业评价的形式多样化。教师可以通过观察学生的课堂表现,参与学习活动的状态、进展和成效等进行评价。在依托数字博物馆资源开展的初中历史教学中,教师可以让学生通过专题论坛、讲解博物馆藏品等形式进行现场演绎,使课堂活动丰富多样。

(二)数字化成果

随着信息技术的发展和信息技术相应课程的开设,大部分学生都掌握了一定的信息技术,音视频制作技术水平也有了一定程度的提高。教师在依托数字博物馆资源开展初中历史教学时,可以引导学生将自己的学习成果通过音视频等数字化形式呈现出来。如让学生录制讲解博物馆藏品的音频或视频、录制介绍与所学知识密切关联的博物馆藏品的视频、制作重要历史事件的相关动画等。

(三)实物

学生的学习成果也可通过具体实物的形式呈现,如仿制历史文物、布置历史场景、绘制历史人物画像和撰写历史剧本等。

总之,在数字化教育转型的关键时期,初中历史教师要主动顺应转型的潮流,探索历史学科数字化教育教学的策略。数字博物馆资源是学校课程资源的重要补充,初中历史教师依托数字博物馆资源开展教学是推进数字化教育转型的有效途径,有助于实现培养学生核心素养、落实立德树人根本任务的目的。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 苏霍姆林斯基.培养学生的爱国主义精神[M].尹曙初,刘尚勋,译.长沙:湖南教育出版社,1984.

[3] 张大均.教育心理学[M].3版.北京:人民教育出版社,2015.

(责任编辑 袁 妮)