因地制宜 培根铸魂

作者: 满娜

[摘 要]《课标》要求7~9年级的学生在劳动中要学习劳动技巧,认知劳动是推动人类社会进步的根本力量,理解“劳动托起中国梦”的重要意义。文章以广西地区传统特色节庆文化为立足点,探讨充分利用当地节庆资源,带领学生开展具有地方特色的劳动教育活动,引导学生树立正确的劳动价值观,让学生在感悟传统文化的同时,提高自身基本劳动技能和综合素养,进而成长为新时期合格的社会主义接班人。

[关键词]初中;劳动教育;广西传统节庆文化;融合

[中图分类号] G635 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)06-0031-04

中国传统节庆文化不仅寄托了人们对生活的美好愿景,还成为连接过去与现在的重要纽带。随着教育体制的不断完善,劳动教育已逐渐成为初中教育的重要组成部分,对培养学生实践能力与社会责任感具有不可替代的作用。2020年,《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调,各地区应因地制宜,根据各区域和学校实际情况,结合当地文化,充分挖掘一切可以充分利用的资源,带领学生开展形式多样的劳动教育。在此大背景下,初中劳动教育应与当地传统节庆文化相结合,因地制宜、培根铸魂,让学生在实践中感受劳动的意义与传统文化的魅力。

一、初中劳动教育与传统节庆文化融合的必要性

中华传统节庆文化作为民族文化遗产的重要组成部分,体现了良好的民族传统习惯和深厚的文化底蕴,也体现了中华民族凝聚力与民族自豪感。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(本文简称《课标》)强调了义务教育阶段劳动教育对学生身心健康成长的重要性。将传统节庆文化与劳动教育相结合,有助于学生从浅显的技艺学习(如剪纸、制作灯笼、蜡染),深化到孝亲敬老、互助友爱等中华民族优良传统,使其对文化遗产产生敬重与珍视之情,从而培养对民族文化的热爱与自信。更为关键的是,劳动教育可以让学生在实际操作中把传统技艺与现代科技融会贯通,通过传统与创新的有机结合,改变单一的思维模式,勇于探索、创新,善于运用所学知识解决实际问题,领悟中华优秀传统节庆文化,进一步发掘其背后所蕴含的正能量,从而受益于人文情怀熏陶与情感涵养。

二、初中劳动教育与传统节庆文化融合的策略

(一)因地制宜,开展传统节庆中的主题劳动

广西作为中国的一个民族交汇之地,汇聚了壮族、汉族、瑶族、苗族、侗族、仫佬族等多个民族独特的文化遗产与传统习俗。除了大众熟知的春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等大家共同庆祝的节日,各民族还有其独特的传统节日及仪式。其中,彝族的火把节尤为引人注目。火把节是彝族的传统节庆,定于每年农历六月二十四日。这一天,彝族人民会聚集在一起,以火把为中心,载歌载舞,秉持其特有的驱邪与守护信仰,昭示着他们与自然、与神灵之间的和谐关系。在没有电力照明的时代,火把不仅是照明和驱邪的工具,还是一种情感的寄托和一种对未来的期许。为此,结合劳动教育制作火把,可以让学生在动手实践中了解火把的制作技巧,感受火把在广西传统节日和习俗中的重要意义,从而更加珍惜和传承这个宝贵的文化遗产。

【活动主题】彝族火把节:劳动与传承

【活动目标】让学生深入了解彝族火把节的起源、意义与习俗;体验相关的劳动教育价值,培养学生勤劳、勇敢、智慧和团结的品质;通过实践活动,学生参与到火把节的准备与庆祝中,亲身体验彝族的文化与生活。

【活动内容】

1.彝族火把节的起源与意义介绍

通过彝族的传说、诗歌和谚语,为学生展现火把节的起源,突出火把节是彝族人民对火的崇拜、对农耕生活的祈愿以及对民族文化的传承。利用播放视频、展示实物等方式,使学生更加直观地理解彝族火把节的习俗和文化内涵。

2.劳动教育价值解读

分析火把节中蕴含的劳动教育价值,如体现了彝族人民勤劳、勇敢、智慧、团结的品质以及他们对自然与社会的认知。介绍火把节如何传承彝族人民的手工技艺和民族艺术,展示传统的火把制作工艺。

3.制作火把

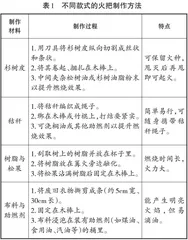

要求学生使用相关材料,按照传统工艺制作火把,体验彝族人民的手工技巧和劳动智慧(见表1)。

本次主题活动的开展,可以让学生真正体验彝族火把节的魅力,深入了解这一传统节日的文化背景,知晓劳动在传统节庆活动中的重要性,并在实践中培养团队精神、手工技能和创新能力。

(二)齿颊生香,开展传统节庆中的食俗劳动

中华民族历经数千年的沉淀,早已孕育出独特而丰富的节庆文化,其中的节庆食俗尤为引人注目。因为它承载了深沉的文化底蕴,融入了世代人民的民族情感。教师可根据不同节日的特点和意义,选择适合学生的节庆美食,确定教学目标、内容、方法、时间、地点、人员等,然后按照所选节日美食的制作过程和要求,准备好所需的原料、工具、设备,同时结合相关文化知识,讲解节日美食的历史和寓意,鼓励学生进行讨论和交流。为了让学生进一步了解当地传统节庆食俗,教师可以广西三月三传统节庆食俗“五色糯米饭”劳动教育活动为例,设计以下劳动实践活动。

1.传统节庆食俗探究

五色糯米饭是壮族、苗族、布依族等民族的传统风味小吃,因糯米饭呈黑色、红色、黄色、白色、紫色五种颜色而得名,又称“乌饭”。教师进一步点拨,五色糯米饭的颜色是用天然植物萃取的色素染出来的,如枫叶、红蓝草和黄姜等,不仅美味,还有吉祥和团结的寓意。

2.劳动技能讲解

教师播放视频《“三月三”五色糯米饭的做法》,展示壮族人民制作五色糯米饭的过程。借助视频展示,让学生明晰五色糯米饭的浸泡、染色、蒸煮等制作步骤。随后,教师组织“亲手制作五色糯米饭”的劳动实践活动,设计实践步骤,列出行动计划,安排学生分组执行。

3.劳动实践操作

第1步,浸泡和染色。教师准备好所需的原料和工具,将糯米分别浸泡到紫色、黄色、红色、黑色四种不同颜色植物(分别是紫蓝草、黄姜、红蓝草和枫叶)色素的水里,充分染色后,与原色糯米一起沥干水分,待用。第2步,蒸煮。教师引导学生将染好色的糯米放入已铺有纱布的竹匾内,起锅放入适量清水,将装有糯米的竹匾架在蒸架上,加盖蒸煮至糯米软糯即可。第3步,品尝和分享。教师将蒸好的五色糯米饭盛出来,切成小块或团成球形,分发给每名学生品尝,并邀请学生分享自己对制作五色糯米饭的感受和看法。

4.劳动成果分享

此次劳动实践活动围绕节庆食俗“五色糯米饭”开展,引导学生分组参与五色糯米饭的制作,着重锻炼学生的动手能力和创造能力,帮助学生养成良好的劳动实践意识,使其在头脑中形成“自己动手,丰衣足食”的思想认知。同时,通过了解五色糯米饭的历史和寓意,学生感受到民族文化的魅力和内涵,增进对祖国多元文化的认同,培养民族自豪感和爱国情怀。

(三)培根铸魂,开展传统节庆中的非遗劳动

苗族蜡染技艺是中国的传统手工技艺之一,2006年经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。蜡染既是少数民族的日常生活行为,又是节日庆典的重要内容。在广西,每年农历二月或八月举行的社日是当地最盛大的节日之一,人们会用各种颜色和图案的蜡染布制作成灯笼,创造出五彩斑斓的夜景。为了让学生在传统节庆文化中培根铸魂,学校可通过开设非遗蜡染校本课程弘扬民族文化,引导学生学习非遗蜡染技艺并了解少数民族的历史、风俗、信仰等方面的知识,增强学生的民族自豪感和文化自信心。同时,学生还可以在实践中锻炼自己的动手能力和想象力,发挥自己的创造力和艺术天赋,体验非遗蜡染艺术的魅力和趣味。以下为我校编写的“广西非遗蜡染劳动校本课程”各项内容。

【课程理念】本课程以学生为主体、以生活为背景、以实践为核心、以文化为导向,将非遗蜡染与广西传统节庆文化相结合,引导学生感受蜡染文化的魅力,了解蜡染在广西各民族节日中的重要作用和寓意,学习非遗蜡染的历史、特点、流程、工具、材料等方面的知识,从而培养学生对非遗蜡染的文化认同和自信,在传承实践中感受劳动人民的智慧与艰辛,树立正确的劳动价值观。

【课程目标】

1.在非遗蜡染文化传承中,增强学生对非遗蜡染文化的认同与自信,使其在实践中感受劳动人民的智慧与艰辛,树立正确的劳动观念,尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最美丽。

2.有计划地开展非遗蜡染学习,使学生初步掌握基本的非遗蜡染技艺,感受劳动过程,珍惜劳动成果,养成良好的劳动习惯。

3.通过非遗蜡染实践,学生进行劳动创造和实践,形成一定的劳动创新能力。

4.组织学生参加力所能及的与非遗相关的社会服务性劳动、公益志愿活动等,引导学生将知识和技能转化到生产生活实践中,树立服务意识,弘扬劳动精神、工匠精神。

【课程结构】本课程分为三个阶段。七年级为初段,了解蜡染文化,掌握蜡染的基本步骤,初步学会平面蜡染布的制作;八年级为中段,认识非遗蜡染文化,学会立体蜡染服饰的制作;九年级为高段,理解非遗蜡染文化和技艺,学会创作组合蜡染作品。在具体教学实施过程中,每个阶段分为“蜡染文化”“蜡染制作”“蜡染创作”“非遗实践”四个模块。其中,“蜡染文化”模块主要是引导学生认识非遗蜡染,了解制作蜡染的基本步骤;“蜡染制作”模块重在引导学生学习蜡染,是对蜡染技艺为非物质文化遗产内核的实践;“蜡染创作”模块侧重让学生运用所学技能,发挥创造力,创作蜡染作品;“非遗实践”模块更关注实践体验,组织学生参加市区非遗展示活动,传习非遗精神。每个阶段的四个模块会根据学生认知需求的不同,呈现不同的排列顺序,且每个模块呈进阶状态(见表2)。

【课程评价】本课程采用学习任务驱动评价的方式,从劳动态度、劳动过程、劳动创新、劳动成果四个方面,通过表现性评价、过程性评价、结果性评价等多种评价方法,对学生的非遗蜡染学习情况进行全面而深入的评价。这让学生在完成不同难度和层次的非遗蜡染任务的过程中,自主评价自己的劳动态度、劳动过程、劳动创新和劳动成果,同时接受同学和社会的评价,形成多元化、全方位的评价体系。这种评价方式有利于激发学生的学习兴趣,提升学生的劳动能力和创造力,促进非遗蜡染文化的传承和发展。

综上所述,结合地域特色和民俗风情,将传统节庆文化与劳动教育有机融合,是提升劳动教育质量和效果的有效策略。学校应充分利用传统节庆的主题、食俗以及非物质文化遗产等特色文化,设计多样化的劳动实践活动,带领学生体验传统文化的魅力和劳动的快乐,培养学生良好的劳动观念和劳动习惯。这样不仅能传承和弘扬中华优秀传统文化,还能促进学生全面发展,使学生成长为具有创新精神和实践能力的社会主义建设者。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 汪蒙.基于传统节日文化实践活动的劳动教育路径探究[J].成才,2023(8):16-18.

[2] 丁澄艺.劳动教育擦亮人生底色:核心素养背景下让初中劳动教育落地生根[J].好家长,2023(24):39-41.

[3] 王同洋.围绕培育学生劳动品质开展初中劳动教育实践的方法研究[J].天天爱科学(教育前沿),2023(6):161-163.

[4] 孙昌浩.依托优秀传统文化 深耕学校劳动教育[J].基础教育论坛,2022(33):34.

[5] 韩杰.传统文化教学中融入劳动教育的实践探索[J].学苑教育,2022(30):44-46.

(责任编辑 黄 晓)

[基金项目]广西教育科学“十四五”规划 2022 年度劳动教育专项课题“‘以劳树德,培根铸魂’——传统节庆文化与初中劳动教育融合实践研究”的阶段性研究成果,立项编号:2022ZJY2137。