历史教学如何创设问题情境培养学生核心素养

作者: 陆乔羽

[摘 要]《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中特别注重问题情境的创设。文章以《中外历史纲要(上)》第20课“北洋军阀统治时期的政治、经济与文化”第四子目“新文化运动的开展”为例,阐述在教学中按照“情境创设—问题引领—史料研读—历史解释—深度拓展”的流程进行问题情境设计,并围绕环环相扣、层层递进的问题,引导学生通过对史料的分析与解释形成新文化运动的大概念,彰显历史学科的科学性与人文性。

[关键词]问题情境;核心素养;新文化运动;再造文明

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)06-0053-03

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》指出,“历史课程要将培养和提高学生的历史学科核心素养作为目标”,“学生能否应对和解决陌生的、复杂的、开放性的真实问题情境,是检验其核心素养水平的重要方面”。在致力于培育学生历史学科核心素养的教学中,问题情境的重要性不言而喻。但当前部分教师在历史教学中创设的问题情境存在较多不足,主要表现为:第一,问题情境中的素材单一、枯燥,难以真正激发学生的学习兴趣;第二,情境中的问题设计缺乏“由浅入深、循序渐进”的层次性;第三,缺乏关键问题的驱动,缺乏对核心知识的迁移运用,出现伪情境、伪问题和假讨论,无法使学生真正落实深度学习。下面对历史教学如何通过创设问题情境培养学生核心素养进行探索。

一、问题情境的内涵

心理学家马丘什金认为问题情境是学生产生认知不平衡时,亟须解决的心理状态。基于此定义,他认为问题情境的核心成分是新的、未知的东西,学生在问题情境中表现出的对新知识的渴求以及学生所拥有的解决问题的可能性。

结合一线教学实践,笔者将历史问题情境界定为:把问题放在特定的历史情境中,使之具有真实性、历史性和现实性。创设历史问题情境的实质在于揭示矛盾,引发学生内心冲突,激发学生内驱力,把学生引入一种与问题有关的情境。

二、问题情境的创设策略

本文以《中外历史纲要(上)》第20课“北洋军阀统治时期的政治、经济与文化”第四子目“新文化运动的开展”为例,围绕“情境创设—问题引领—史料研读—历史解释—深度拓展”的教学流程,具体分析问题情境创设的策略。

从历史的逻辑看,新文化运动在思想文化方面延续了辛亥革命,也与五四运动和中国共产党的诞生联系密切;从课标的内容要求来看,新文化运动的主要内容及其对近代中国思想解放的影响是教学重点,但教材对新文化运动内容的呈现缺乏历史的细节。据此,笔者单独用一个课时,通过原始史料创设问题情境、设计问题链,进而建构历史事件的因果关系,深入剖析新文化运动的具体内容和影响。

胡适从小在安徽绩溪老家接受九年乡村传统教育;1904年就读于上海新式学校,随后考取中国公学;1910年通过考试留学美国,追随杜威研习哲学;1917年回国,受聘为北京大学教授。胡适提出新文化运动的纲领:“研究问题,输入学理,整理国故,再造文明。”其中,“研究问题”主要指研究实际的问题;“输入学理”是指引入西方的新思想、新方法;“整理国故”是指重新整理中国的传统文化,从而达到“再造文明”的目的。胡适将新文化运动看作“中国的文艺复兴运动”,而他也被誉为“中国文艺复兴之父”。

基于上述分析,笔者构建了本课的教学逻辑:以胡适的思想、言行作为创设问题情境的主要素材,“研究问题,输入学理,整理国故”是新文化运动的手段和途径,最终目的是“再造文明”。由此,笔者将本课的教学主题确定为“旧邦新命,再造文明”。

(一)围绕主题设计问题链

问题情境需要围绕教学主题进行设计,通过典型素材突出主题,选取适当角度解析主题,针对主题设计逻辑严密的问题链。

围绕“旧邦新命,再造文明”这一主题,笔者阅读了大量有关胡适与新文化运动的书籍、论文,并创设了三个历史情境:情境1,袁世凯《大总统祭圣告令》、鲁迅的《药》中描述的人血馒头;情境2,胡适与陈西滢对“整理国故”的争议;情境3,新文化运动与文艺复兴运动的对比。围绕这三个情境,笔者以“为什么要‘再造文明’?如何‘再造文明’,自我革新?”这一潜在的逻辑线索串联本课内容,并且设计了相应的子问题。

(二)将问题情境化

问题情境是教学过程的核心,教学就是基于问题解决的学习过程,而问题要在情境中生成和解答。

在确定本课主题为“旧邦新命,再造文明”之后,笔者用胡适的言论设计以下三个问题,并将问题情境化。

1.胡适将“研究问题、输入学理和整理国故”看作是“再造文明”的三种主要途径,他的判断依据是什么?

2.新文化运动的进程及结果能否支持其判断?为什么?

3.你如何评价胡适的观点?

(三)情境体验式设计

体验情境式设计的目的是让学生沉浸式思考、分析、解决问题。如第1个问题,要求学生从胡适的视角及其所处的时代背景去分析中国问题和救国方案;第2个问题,要求学生把握新文化运动的进程,掌握新文化运动的内涵及实质;第3个问题,要求学生以唯物史观为指导,从宏观上对胡适及其提出的救国方案进行综合的历史解释。

本课创设的体验式情境具体如下:

情境1:袁世凯《大总统祭圣告令》、鲁迅的《药》中描述的人血馒头。

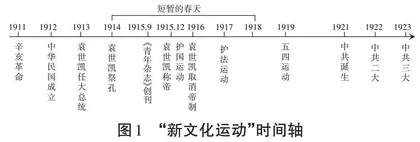

驱动问题1:根据情境1和下面的时间轴(见图1)思考当时的知识分子为什么要“再造文明”。

在新文化运动时期,政治上,袁世凯专制独裁,使得民主共和空有其表;经济上,封建自然经济阻碍了民族资本主义的发展;思想上,民主共和观念与尊孔复古逆流势不两立,对民众进行思想启蒙成为当时中国最紧迫的问题。

学生通过情境分析得出,“再造文明”伴随着对民主、自由的认识不断深化,以胡适为代表的知识分子开始深入地从国民性角度反思落后的根源,这也展现了时代变局之下知识分子的时代担当。

在学生从胡适的视角认识到当时知识分子“再造文明”的原因之后,教师进一步引导学生思考如何“再造文明”。学生围绕“研究问题”“输入学理”“整理国故”三种途径,结合具体史料情境展开分析,深刻理解当时先进知识分子找到了新的武器来“再造文明”。

情境2:胡适与陈西滢对“整理国故”的争议。

胡适认为:整理国故,必须……以古文还古文家,以今文还今文家……各还他一个本来面目,然后评判各代各家各人的义理的是非。不还他们的本来面目,则多诬古人。不评判他们的是非,则多误今人。

陈西滢认为:一座旧房子里的破烂家具,无论你怎样地重新估定价值,不过还是那些破烂家具。以我们目前的急需,是要开新的窗户,装新的地板……新的有用的来了,旧的无用的自然而然地先被挤到一边去。

驱动问题2:胡适将“整理国故”看作是“再造文明”的主要途径,他的判断依据是什么?陈西滢提出反对的理由是什么?新文化运动的进程及结果能否支持胡适的判断?你如何评价二者的观点?

可见,在对待中华文化上,胡适既清楚地看到西方文化的先进性,又认识到不能全盘抛弃中华文化,他提倡要引入西方的“德先生”和“赛先生”,为中华文化注入新的活力;而陈西滢将中华文明与西方文明放在对立的位置,对中华文化持全盘否定的态度。

胡适的理论和实践,是新文化运动的一个组成部分,是他对中华传统文化的巨大贡献。诚然,一个民族是无法割舍自己的文化传统的,只有重视传统,继承传统,才能更新传统,再造新的文明。

情境3:新文化运动与文艺复兴运动的对比。

驱动问题3:文艺复兴运动和新文化运动有何相同之处及不同之处?新文化运动实现“再造文明”的目标了吗?

这两场运动都关注对人的重新思考和重新发现,但由于时代和条件不同,这两场运动的结果也截然不同:文艺复兴运动促进了西方资本主义的发展,而新文化运动则是对辛亥革命的“补课”,以民主与科学进一步解放国人的思想,为无产阶级登上政治舞台奠定基础。总而言之,文艺复兴运动有助于西方工业文明的出现,而新文化运动是一场几经摧残、未充分进行的思想解放运动。新文化运动并未实现“再造文明”这一目标,这是由时代局限性所致,但胡适等人倡导的思想自由和人格独立,对中国思想文化界产生了深远的影响。

本课以新文化运动的亲历者胡适为主线,通过精选情境和设计环环相扣的问题链,形成系统的问题情境。

三、创设问题情境需注意的几个问题

问题情境创设要围绕主题、紧扣目标,具体表现在以下三个方面。

(一)激发兴趣,搭建支架

教育的本质在于激励、唤醒和鼓舞,教师要坚持以生为本的理念,以具体生动的史料激发学生的学习兴趣,用具有层次性的问题搭建支架,培养学生的探究能力。这就要求教师精心研究教学内容,认真琢磨教学重难点,不断优化问题情境,在课堂教学中做到循循善诱、步步深入。

(二)深度学习,培育素养

创设历史问题情境,设计层层递进的驱动问题的落脚点在于将历史解释权交给学生,培养学生“论从史出,史论结合”的治学态度与方法。学生通过对历史问题的分析、假设、论证和追问,不断增强问题意识、研究意识和创造意识,发展核心素养,在这过程中历史学习的生命力也得以彰显。

(三)情境适切,突出重点

可用来创设问题情境的材料众多,教师要紧扣课标要求,围绕教学重点选择情境材料,注意情境材料与教学重点的匹配性、问题与情境的关联性。所设计的问题尽量简单巧妙,贴合学生的最近发展区。

总之,好的问题情境能让学生在课前、课中、课后持续地进行思辨和思考,让历史课堂真正变成思想争鸣的平台。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 梁励. 论历史教学中问题情境的创设[J]. 课程·教材·教法, 2005(5):55-59.

[2] 李永星. 创设历史问题情境,实施问题式教学:关于新课改背景下历史课堂教学有效性的思考[J]. 考试周刊, 2010(10):186-188.

[3] 刘冯. 浅谈初中历史问题情境的创设策略[J]. 中学教学参考, 2015(16):103.

[4] 耿云志. 胡适与“五四”时期的新文化运动[J]. 历史研究, 1979(5):59-79.

[5] 朱文华. 试论胡适在五四新文化运动中的作用和地位[J]. 复旦学报(社会科学版),1979(3):50-56.

[6] 丁念金. 问题教学(新课程课堂教学探索系列)[M]. 福州:福建教育出版社, 2005.

[7] 欧阳哲生.探寻胡适的精神世界[M]. 北京:北京大学出版社,2012.

[8] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准:2017年版2020年修订[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[9] 左玉河,五四那批人[M].沈阳:万卷出版公司,2019.

[10] 安徽大学胡适研究中心.胡适研究 第一辑[M].北京:东方出版社,1996.

(责任编辑 袁 妮)

[基金项目]本文系广州市规划课题“智慧课堂背景下高中历史情境教学和评价研究”(课题编号:202214474)的研究成果;广州市规划课题“历史学科核心素养视域下的问题情境设计与学习评价研究”(课题编号:202012743)的研究成果;2021广东省中小学三科统编教材“铸魂工程”专项课题“立德树人视角下高中历史主题教学的实践探索”(课题编号:GDJY-2021-A-b225)的研究成果;2022广东省教育科研“十三五”规划专项课题“中学历史教学中的国家民族认同建构研究”(课题编号:2020YQJK607)的研究成果。