基于设计思维的初中信息科技课程教学研究

作者: 张念

[摘 要]文章重点论述基于设计思维的初中信息科技课程教学模式,并以AR课程教学为例阐述这一模式的具体实践策略,以期帮助教师更好地提升学生创造性解决问题的能力,同时为初中信息科技课程教学实践提供参考。

[关键词]设计思维;AR课程教学;初中信息科技

[中图分类号] G633.67 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)30-0038-04

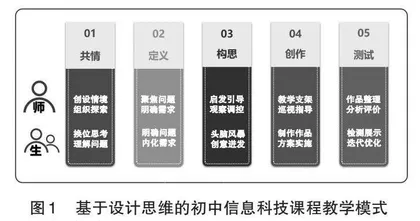

设计思维是一种创造性解决问题的能力,对其的研究多集中于艺术、设计和工程等领域。笔者通过检索文献和资料,发现了双钻设计模型、IDEO 设计思维模型、EDIPT设计思维模型等应用较为广泛的设计思维模型。虽然每一种设计思维模型的过程和表述稍有差别,但它们都拥有共同的核心理念。笔者通过梳理相关核心理念及自身的初中信息科技课程教学经验,选取出恰当的过程和方法,并尝试构建基于设计思维的初中信息科技课程教学模式(包括共情、定义、构思、创作和测试五个环节),用于指导各类信息创新创意项目的实践,进而提升学生的数字化学习能力与创新素养。

一、基于设计思维的初中信息科技课程教学模式

经过大量阅读和仔细选择,笔者对EDIPT设计思维模型做了适当的调整,构建了适合本校的初中信息科技课程教学模式(如图1)。下面对该模式的典型环节进行详细描述。

(一)共情

教师基于教学内容创设具有探究意义和实际价值的真实情境,让学生在了解情境背景和他人需求的前提下,站在他人的角度换位思考,产生共鸣和同理心,从而激发他们解决问题的内驱力,使他们愿意思考并尝试运用信息科技探索和解决问题。在这个环节中,教师不仅是情境的创设者,更是整个过程的组织者和引导者。

(二)定义

在这一环节,教师引导学生聚焦问题、深度分析问题,将生活情境化为课程相关的概念式术语。也就是说,教师需要帮助学生通过层层分析,建立其与信息科技课程知识和技能的联系,让学生明确需求并内化需求,把对问题的见解表达出来,从而树立信息科技能解决问题的思想意识。

(三)构思

在此环节中,教师负责启发和引导,把课堂还给学生,让学生通过头脑风暴、思维导图等展开小组合作和分享。教师在整个过程中负责观察和适时调控,给予学生提示。学生可以将迸发的创意记录下来,并通过小组讨论共同构思方案。在整个环节中,教师是观察者和调控者,学生是创意提出者和问题解决者。

(四)创作

学生在广泛吸取各方意见后,制定出了切实可行的方案。他们运用所学的信息科技知识和技能,结合教师提供的视频、学习单等学习支架,设计并制作自己的作品,将方案实体化。在这个环节中,教师是辅助资源的提供者和方案实施的帮助者。

(五)测试

当作品完成后,学生将方案和作品提交给教师。教师与学生共同进行评价和反思。学生结合各方意见和测试结果,对发现的问题进行修正,通过迭代优化作品,最终制定满足情境需求的最佳解决方案。

二、基于设计思维的AR课程教学实践

随着大数据、云计算、人工智能等新技术、新思维、新样态的兴起,以及新课改对学生创新能力以及核心素养的培养提出的高要求,越来越多的教育研究者开始探索新技术课程的设计,其中AR课程便是一个重要的研究方向。

AR是Augmented Reality(增强现实)的缩写,是一种将现实环境和数字信息进行交互和融合的技术手段。与VR(虚拟现实)让人们完全沉浸于虚拟空间不同,AR在保持现实环境的基础上,将数字信息融入其中,以提供更加丰富、真实且具有交互性的体验。

AR课程是一种结合数字化技术和传统教学模式的创新教育课程。设计思维作为一种注重创造性解决问题的思维方式,被广泛应用于初中信息科技课程的各类实践项目教学中,AR课程也不例外。对此,教师可以采用基于设计思维的初中信息科技课程教学模式实施AR课程教学,通过共情、定义、构思、创作和测试,实现情境上的理解、问题上的聚焦、方案上的碰撞、设计上的完善和作品上的优化。下面,笔者以“点菜”项目为例具体论述基于设计思维的AR课程教学。

(一)教学目标

教学目标见表1。

(二)教学重难点

教学重难点见表2。

(三)教学安排

具体教学安排见表3。

(四)教学过程

1.共情——换位思考,理解问题

教师首先创设真实的生活情境:“这里有一封来自南京的一家西班牙餐厅的求助信,信中写道:我刚开的西班牙餐厅客人很少,虽有不少客人在门前驻足,但是当我邀请他们进去用餐时却常常遭到婉拒,经过多方调查,我才知道原来是他们看不懂菜单,因而不愿轻易冒险尝试。希望同学们能帮助我解决这个问题。”然后基于这个具有探究意义和实际价值的生活情境提出问题:“请同学们运用所学的AR知识帮助这家西班牙餐厅解决困扰。”

有了如此真实的情境,学生仿佛化身为西班牙餐厅的求助者,能够深刻体会到他的困扰,从而产生解决问题的欲望。教师首先在真实情境中引导学生树立“以需求为中心”的设计思维,其次以共情为情感基础,组织“创意点菜”点子活动,鼓励学生共同参与。在活动中,教师要求每个学生站在西班牙餐厅用餐者的角度进行设想,并记录其他同学的想法,以摸清用餐者的需求,进而发现现有宣传产品存在的问题,由此体验设计思维的全过程。

2.定义——明确问题,内化需求

本环节,学生的主要任务是聚焦问题、深入分析,精准定位西班牙餐厅的需求以及了解用餐者的需求和期望,将其具体化到相应的条目并列表,以便于后期的方案构思。

总之,在教学过程中,教师应鼓励学生深度探究和合作,围绕实际需求明确作品最终的功能,并注意培养学生独立思考和解决问题的思维。

3.构思——头脑风暴,创意迸发

此环节,在教师的引导下,学生罗列了市场上常用的宣传方式,如运用Photoshop等图形图像处理软件设计详细的菜品海报、招贴等,并将它们置于餐馆前进行宣传,以及制作宣传视频投放到大屏幕上轮播。在探讨这些宣传方式的过程中,学生不仅收获了灵感,还发现了问题——这些宣传方式缺乏交互体验的参与感。于是,教师启发学生应用具备深度交互、沉浸式体验功能的AR。有学生通过头脑风暴提出在手机上浮动轮播一道道菜的AR菜单方案。有学生想出先制作一张实体菜单,然后通过扫菜单上的餐品名字,便浮现出餐品图片和文字介绍的方案。随后,有学生对此方案进行了优化:鉴于原方案看不出食材和用料,设计当点击相应菜品的文字信息时,便会浮现菜品制作过程的视频。从食材的挑选、购买到清洗、加工,一目了然,使人更加放心。学生通过文字描述和思维导图等展示自己的设计理念,为作品的制作提供参考。在此过程中,学生不仅经历了头脑风暴、创意迸发的思维过程,还亲身参与了构思方案和呈现方案等一系列活动,从而培养了设计思维。其中,一名学生的方案如表4所示。

4.创作——制作作品,方案实施

在该环节,学生需要将前期构思的方案转化成实际的作品,从而实现从问题识别到问题解决的完整闭环。由于虚拟的构思和实际的作品之间有一定的差距,因此需要教师搭建多样化的、层层递进的学习支架,如微视频、学习单等,营造适合学生自主探究的学习氛围,从而帮助学生顺利完成作品制作,形成主动解决问题的思维和意识,以及创新创作作品的能力。

在AR作品的创作过程中,教师应通过通识教学向学生介绍kivicube在线平台的使用方法,以及图像追踪二维码和识别图的设置条件和意义。同时,教师还要引导学生根据作品的预览效果发现问题,并据此改进参数设置、调整素材等,以充分体现设计思维的应用。

5.测试——检测展示,迭代优化

在此环节,学生先将作品提交给教师,再在全班同学面前展示和分享自己的设计思路和制作全过程。在这个过程中,教师和其他学生扮演用餐者,使用和体验某一学生的作品,并进行评价。相应学生结合各方意见和测试结果,对发现的问题进行修正,实现作品的迭代优化。这样,学生能制定出满足情境需求的最佳方案并制作出最优作品。同时,为促使学生勇于担当信息社会责任,教师在学生就这个主题项目进行收获分享后,再展开点评。

综上可知,基于设计思维的信息科技课程教学模式,为AR课程教学的开展提供了清晰的实践路径。在整个过程中,学生能自主实施自己的方案,并清晰地表述自己的设计思路,还能在评价和反思中实现作品的迭代优化。这种基于设计思维的信息科技课程教学模式为信息科技课程教学提供了有益的参考。然而,对于该模式的深层次应用,我们还需要进行进一步挖掘和探讨。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 熊璋,赵健,陆海丰,等.义务教育阶段信息科技课程的时代性与科学性:《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》解读[J].教师教育学报,2022(4):63-69.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 梁云真,蒲金莹,袁书然.大概念统摄下的“AI+小学科学”跨学科教学:以“探寻四季更替的奥秘”为例[J].现代教育技术,2023(11):57-68.

[4] 荣荣.基于设计思维的中小学人工智能课程教学与实践研究:以“中小学科技创新项目”为例[J].中国信息技术教育,2024(1):64-66.

[5] 张良,罗生全.论“用以致学”:指向素养发展的教学认识论[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021(2):40-49.

(责任编辑 农越华)