基于地理调查活动的问题式教学

作者: 李雪

本文以“服务业区位因素”的教学为例,以地理学科核心素养培养为目标,设计问题链,通过以学生为主体的课外实践活动和课内教学活动组织教学,让地理学科核心素养落地生根。

一、创设真实情境,问题驱动深度学习

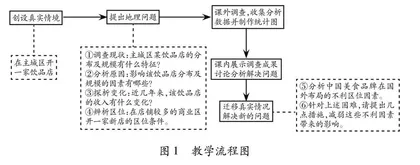

问题式教学源于建构主义学习理论,该理论认为学生是学习活动的主体和学习的主动建构者,教师是学习活动的引导者和帮助者。问题式教学是用问题整合相关学习内容的一种教学方式。问题式教学以发现和解决问题为主要目标,在教学过程中,教师通过引导学生运用地理的思维方法,帮助学生建立起解决问题所需的知识结构,并能够由表及里、层次分明地分析问题,表达自己的观点。问题的确定要依据课程标准和教材内容,依托真实情境,能激发学生学习和探究的欲望,有助于学生发现问题、分析问题和解决问题。基于以上理论,制定本节课教学设计流程(如图1):

通过层层递进的问题链条,整合“服务业区位因素”的核心知识点,每解决一个核心问题,则掌握一个核心知识点。在由浅入深、由表及里的学习中,从描述店铺的分布状况,到思考影响分布的因素,再到对某一区位的辩证分析,学生由记忆、理解、应用的低阶思维逐步提升为分析、综合、评价的高阶思维。

二、调查真实问题,提升地理实践力素养

地理实践力作为地理学科核心素养之一,既内化为隐性的素质,又外显为具体的行为。隐性的素质是一种意识、态度、精神等,外显的行为则是通过实践体现出来的可操作的、能够应对现实问题的能力。

1.收集和处理地理信息的能力。

学生根据调查问题,通过地图软件,搜索某饮品店,通过实地访问的方法,获得数据。学生对调查访问获取的数据进行汇总和计算,制作不同形式的统计图表,如下:

学生收集信息的方法是通过实地考察和调研访问,所获得的信息是海量的,因此,处理信息的方法显得尤为重要。在海量的信息中筛选出有效信息,以敏锐的眼光从司空见惯的生活现象中发现与地理相关的信息,同时利用现代信息技术,把有效信息制作成统计图。这一过程提高了学生收集和处理信息的能力。

2.开展实践活动,提升地理实践能力。

在调查活动中,学生要接触不同的社会人群,学习如何宽容、客观地处理与他人的关系,学习站在不同立场,从不同角度认识社会问题,并能够综合分析、评判较复杂的人地关系。

通过真实情境下的实践活动,调动意识、磨炼意志、陶冶性情、开阔眼界,最终外显为在实践中的积极能动的态度、责任和独立生存的能力。

三、课内展示成果,讨论分析解决问题

按照“调查问题—获取数据—分析数据—讨论原因—总结规律”的思路,总结影响服务业的区位因素,具体问题如下:

(1)调查现状:主城区某饮品店的分布及规模有什么特征?

(2)分析原因:影响该饮品店分布及规模的因素有哪些?

(3)探析变化:近几年来,该饮品店的收入有什么变化?

(4)辨析区位:在店铺较多的商业区开一家新店需要具备什么区位条件?

问题设置有梯度,由浅入深,由易到难,有利于学生思维的提升。四个问题涉及地理事物在不同空间尺度下的思考以及随时间的发展演化,培养了学生的综合思维和人地协调观。

四、基于地理调查活动的问题式教学反思

1.创设真实情境,设置层层深入的问题链。

首先,问题的设计要结合学生已有的认知水平和生活经验,搭建起新旧知识之间的桥梁。教师要依据教学主题或教学情境确定核心问题,再将核心问题拆解成多个子问题,子问题的设计要有层次、有梯度,形成层层深入的问题链,引导学生思维由浅入深,逐步实现教学目标。其次,问题的设计要依据课程标准和教材内容,注意各个子问题对应了什么学习任务,让学生在解决问题的过程中掌握地理知识,培养学生良好的问题意识和解决问题的能力。

2.制定切实可行的调查方案。

本次实践调查活动的不足之处就是没有明确制定行动方案,在实践的过程中笔者发现,学生遇到了一些没有预设到的困难和生成性的问题。因此,在行动之前,将准备工作细化,能够更好地保证实践活动的顺利实施。在地理实践之前,教师应指导学生进行充足的准备,包括知识准备、物质准备等,形成具体的行动方案,保障调查活动的顺利开展。

3.课堂讨论过程中培养学生高阶思维及探究精神。

因为客观条件的限制,并不能全班同学参与调查。教师要注意结合调查小组的活动情况,因材施教培养学生的综合、分析及创造性思维的培养。